Всегда находятся более срочные дела. А для написания биографии надо разбирать архив - это длительная работа.

Тем не менее кое-что я уже написал:

"Сова Минервы вылетает в сумерки..." Опыт философской автобиографии

1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии

Что значит слово "писатель"? Опыт моей писательской биографии

Понимание всех народов дает только Православие. Беседа Рената Аймалетдинова (журнал "Парус") с Михаилом Назаровым (февраль 2018).

НТС в эпоху крушения коммунизма. Как и почему я вышел из НТС (1992-1993)

"Миссия русской эмиграции". Гл. 25 (часть 2). Возвращение. Путем зерна

Форум издательства Русская Идея

Мы стремимся заполнить "белые пятна" истории и дать ключ к пониманию происходящего.

Ваша биография

Сообщений: 23

• Страница 2 из 2 • 1, 2

Re: Ваша биография

Продолжаю начатые воспоминания (пока в статусе черновика, надо уточнять по архивным бумагам)

(см. пред. страницу)

1. МОИ ПРЕДКИ ‒ ЭТО КОРНЕВАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ БИОГРАФИИ

Прошло три года. Не знаю, соберусь ли с силами – и когда – чтобы приступить к таким воспоминаниям. Думаю, что еще не созрел для должного выполнения этой задачи, пока не выполнил некоторые, поставленные себе ранее. А их невыполнение – в некотором роде поражение от собственной лени и слабостей.

Однако я чувствую, что Господь Бог имеет обо мне Свой замысел, который меня обязывает к движению в заданном направлении. Думаю, что каждый человек может обнаружить в своей биографии некоторые доказательства того, что Замысел этот о нем, о каждом из нас, существует, иначе бы жизнь каждого из нас уже не раз давно закончилась бы как безсмысленная и безнадежная. Или даже вообще не началась бы, как в моем случае: оба моих родителя, отец и мать, появились на свет уже после того, как их отцы были убиты в т.н. гражданской войне (точнее: при оккупации России сатанистами-богоборцами). Это первый очевидный факт в моей биографии, свидетельствующий о том, что "мiр во зле лежит", и от этого кромешного зла, выплеснувшегося в революции, Господь для чего-то помогал мне выкарабкиваться на свет Божий.

Назаровы и Рузины. Пахомов

Отец моего деда, мой прадед Леонид Иванович Назаров был сельским писарем в пригородном селе Ильинское близ г. Кузнецка (Томской губернии), но, видимо, его сноха ‒ моя бабушка-атеистка, постеснялась сказать мне, что он принял сан священника (это позже я узнал от своего отца) и именно поэтому был убит красными партизанами-роговцами (под руководством Г.Ф. Рогова ) при их погроме Кузнецка 9 декабря 1919 г. после оставления города белыми частями. (Вероятно, он стал священником не ранее 1918 года, когда в связи с начатыми гонениями большевиков на Церковь по призыву Патриарха Тихона стали повсеместно рукополагать духовенство без внесения его в официальные списки. И его следует считать принадлежащим к сонму Новомучеников этого периода.)

В историю гражданской войны это "триумфальное шествие" советской власти в Кузнецке вошло как "погром кузнецкой интеллигенции". «Убивали без разбора по социальному признаку. Из четырёх тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто вывозили из домов, тут же у домов, у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо "именитых" и "лиц духовного звания" убивали в Преображенском соборе. Редкая женщина или девушка избегала гнусного насилия. Рубились люди по "классовому признаку": руки мягкие – руби…» (В.Зазубрин. "Неезжеными дорогами", 1926). Моего прадеда роговцы заставили бежать от храма на гору вблизи "Островскóй площадки" (до большевиков она называлась: село Христорождественское ‒ одна из исторических частей старого города) и убили разрывной пулей в затылок, его жена Матрена собрала разлетевшийся мозг в платочек... Моя бабушка как учительница тоже относилась к уничтожаемой "классовой" категории, но ее отец, портной Павел Яковлевич Рузин, спрятал ее в подвале.

Мой дед Виктор Леонидович Назаров. Сведений о нем у меня очень мало: послужной список времени Великой (первой мiровой) войны в Российском государственном военно-историческом архиве. Из него следует, что родился он 10 сентября 1895 г., «из мещан гор. Ново-Николаевска... выдержал испытание при Томском реальном Алексеевском училище на вольноопределяющегося II разряда и прошел 3-х месячный курс при томской школе прапорщиков... 10 мая 1916 года произведен в прапорщики... зачислен в 37 сибирский стрелковый запасной полк». В этот день и был открыт его офицерский послужной список, но дальнейших сведений в нем нет, в том числе о производстве в следующий чин, о командировке «вглубь ...ских степей за киргизами» (так он писал оттуда родителям на открытке с видом Петропавловска, 30.7.1916), и затем о нахождении на фронте в Галиции, откуда позже пришла его открытка с видом г. Коломыя.

По возвращении с фронта мой дед и бабушка Вера поженились, во время белой власти в Сибири он служил в армии адмирала А.В. Колчака, где, в частности, командовал отрядом при подавлении красных выступлений в белом тылу. После хаотичного отступления белых мой дед некоторое время скрывался в Кузнецке в доме Рузиных (у бабушки). После объявления амнистии явился в советские органы власти и был расстрелян в 1920 году.

В начале 2000-х годов Новокузнецкий краеведческий музей устроил большую выставку жизни нашей семьи ‒ поскольку в ней, благодаря моей бабушке-учительнице Вере Павловне Рузиной, сохранилось много фотографий, переписки и разных сведений об общественной жизни и интеллигенции Кузнецка в первые десятилетия ХХ века, тогда маленького уездного городка; была и передача по местному телевидению. Выставка размещалась в двух комнатах и называлась "ХХ век. Судьбы кузнецкой интеллигенции" (позже она была передана в музей гимназии, где учился мой дед и преподавала бабушка). Руководство музея обратилось в Кемеровское ФСБ (бывшее ЧК- НКВД-МГБ-КГБ) с просьбой выдать материалы расстрельного дела моего деда, но получило отказ, поскольку В.Л. Назаров "не реабилитирован" и потому сведения о таких преступниках не выдаются: «Назаров В.Л. реабилитации не подлежит, сообщить какие-либо сведения о его судьбе не представляется возможным» (6.06.2000).

Сотрудники музея и Управление культуры администрации г. Новокузнецка подали в суд прошение о реабилитации, но и там получили отказ со следующей мотивировкой: «Назаров признан виновным в том, что он, будучи подпоручиком Царской Армии, в 1918 г. был мобилизован на военную службу в Армию Колчака и назначен командиром карательного отряда. Находясь в этой должности, Назаров производил аресты, обыски и порки граждан, отдавал приказы о расстреле красноармейцев» (Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 2.12.2002 под председательством В.М. Вьюнова по заявлению сотрудников Новокузнецкого краеведческого музея).

Из перечисленных далее в этом постановлении фактов и показаний свидетелей упоминается только один (!) случай расстрела красноармейца по приказу В.Л. Назарова в апреле 1919 года, причем не указано, за какое преступление (возможно расстрелянный того вполне заслужил). За эти "зверства" мой дед и был расстрелян, а тело выброшено на свалку, как рассказывала мне бабушка. На мой вопрос: почему он стал на сторону белых, а не красных, бабушка ответила: он считал, что красные ‒ враги России. «Реабилитации не подлежит», – ответили на запрос упомянутые Кемеровское ФСБ и Кемеровский суд.

Вот и всё. Нет даже его фотографии – многое бабушка уничтожила из опасения дальнейших большевицких репрессий, а немногое спрятанное было уничтожено наводнением (так она мне говорила).

(Аналогично власти РФ отказали и в реабилитации адмирала Колчака, поскольку в советской историографии, для оправдания красного террора как якобы оборонительного от "белого террора", он приписывается именно Колчаку. Хотя ничего подобного как предписанной сверху документами карательной политики по отношению к населению в белых армиях не было ‒ в отличие от большевиков. Напомню: ими были опубликованы в июле 1918 г. подписанный Лениным всесоюзный декрет Совнаркома о преследовании т.н. "антисемитизма": «Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона», что означало: расстреливать (Известия. 1918. 27 июля), а в сентябре ‒ знаменитый Декрет о красном терроре (5 сентября 1918 г.). При этом член коллегии ВЧК Лацис дал печатное указание в чекистском еженедельнике "Красный террор": «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова профессия. Эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и суть красного террора» (Красный террор. Казань, 1918. № 1. 1 нояб. – Цит. по: Правда. 1918. 25 дек. С. 1.).

С моей точки зрения, ни Колчак, ни его офицер – мой дед, отдавшие свои жизни за историческую Россию, совершенно не нуждаются в реабилитации от нынешних нелегитимных правителей, преемников тогдашней нелегитимной большевицкой власти, – утешил я сотрудников музея.) Лишь при посредничестве московского Общества "Мемориал", куда обратились музей и администрация города, удалось узнать дату приговора (постановление Петропавловской уездной Чрезвычайной комиссии от 6 июля 1920 г.), она, возможно, является и датой расстрела – у Святого колодца под Кузнецком. Это место я посетил в 2000-м году...

В семье Назаровых (в с. Ильинском под Кузнецком) были дети, помимо моего деда Виктора: Петр, Михаил, Анатолий, Владимiр, Ираида. Согласно рассказам бабушки и записям моего отца, Михаил пропал безследно в 1920 году. Петр "был репрессирован, видимо, из-за брата Виктора". Чтобы избежать репрессий из-за родственной связи с расстрелянным Виктором, они переехали в Прокопьевск (оттуда перед войной в Бийск). Мой отец Виктор ездил к ним с матерью. Тетя Рая (Ираида) была замужем за Черемных (?), у них была дочь Тамара (?) и сын.

На фото мой отец (второй слева) со своими дядями в Прокопьевске в 1931 г. Справа внизу Вера Павловна. Стоит Мыльников, двоюродный брат А.И. Пахомова.

Мой отец (слева) с дядей Анатолием Леонидовичем Назаровым. Во время его приезда в Кузнецк примерно в 1935-1937 гг.

Мой отец Виктор Назаров родился после смерти его отца, в выписке из актов гражданского состояния написано: 11 апреля 1921 года, «отец умер» (в паспорте позже была указана дата рождения 1 мая 1921 г. ‒ советский праздник). Ни та, ни другая дата не могут быть подлинными, учитывая дату приказа о расстреле В.Л. Назарова (6.7.1920), а до этого он находился под следствием (ведь опрашивали свидетелей). Отец мне говорил, что бабушка записала его с более поздней датой рождения из политических соображений, возможно, чтобы снять с него ответственность за отца; мне она говорила, что на отца он очень похож внешне).

+ + +

Отчим моего отца Афанасий Игнатьевич Пахомов во время Первой мiровой войны. 1915 г., Чугуевское военное училище.

В 1922 году вторым мужем моей бабушки стал Афанасий Игнатьевич Пахомов (род. 25.11.1888) , он тоже был офицером, выпускником Чугуевского училища. Согласно записям в послужном списке, 1 мая 1916 г. произведен в прапорщики, 14 февраля 1917 г. в подпоручики (командир роты), 9.8.1917 ‒ в поручики. Был участником германской войны (на румынском фронте), затем в армии Колчака. В советское время стал учителем географии, истории и математики в педагогическом техникуме г. Кузнецка. От него родились два брата моего отца: Вячеслав (стал "Заслуженным металлургом") и Юрий (в 11 лет у него отнялись ноги из-за полиомелита, он стал известен на своей улице как мастер на все руки по бытовой технике).

Мой отец носил фамилию Назаров до 16-летнего возраста, есть свидетельство о его усыновлении А.И. Пахомовым 11 октября 1937 года.

Афанасий Игнатьевич был арестован в 1938 году без дальнейших известий о его судьбе (что тогда означало: расстрел). В начале хрущевской десталинизации, 22 сентября 1957 года Кемеровский областной суд прислал бабушке "Справку о реабилитации" А.И. Пахомова. Бабушка получила также документ ‒ Свидетельство о его смерти, якобы последовавшей 25 ноября 1940 года по причине "острого пеанкреотита" ‒ что было ложью, так даже при Хрущеве старались приуменьшить карательный террор, сводя его в основном к невинно репрессированным членам партии.

Однако 1 ноября 1999 года Управление ФСБ по Кемеровской области прислало моему дяде-инвалиду Юрию Афанасьевичу такое письмо (привожу с сохранением орфографии):

«На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу № 3387 Ваш отец Похомов [так написано здесь и далее, с ошибкой. ‒ М.В.Н.] Афанасий Игнатьевич, 1888 года рождения уроженец д. Искомучна Мендилинского контона Татарской АССР, арестован 30 января 1938 года Стлинским ГО НКВД. До ареста проживал в гор. Сталинске. Состав семьи (на день ареста): жена ‒ Похомова Вера Павловна, 1896 года рождения, дети ‒ Похомов Виктор, 16 лет, Похомов Вячеслав, 12 лет, Похомов Юрий, 10 лет ‒ все проживали вместе с отцом.

Похомов А.И. был обвинен в том, что являлся активным участником монархической повстанческой организации. Постановлением тройки УНКВД Новосибирской области от 7 февраля 1938 года осужден по ст. 58-2, 8,9,11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества. Постановление о расстреле приведено в исполнение 13 февраля 1938 года.... после ареста содержался в Старокузнецкой тюрьме.

В выданном Вам свидетельстве о смерти от 22 мая 1958 года дата и причина смерти не соответствует действительности...

Постановлением Президиума Кемеровского областного суда от 22 июля 1957 года № ПС-485 Афанасий Игнатьевич реабилитирован (посмертно) за отсутствием состава преступления...»

Фамилию Пахомов я носил первую половину жизни, сейчас ее носят мои дети. (Фамилию Назаров, которую использовал в эмиграции, официально восстановил в 1993 году, получая паспорт РФ в Мюнхене.)

+ + +

Предки моей сибирской бабушки Веры Павловны Рузиной происходили из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; ее дед Яков Михайлович Ермолаев 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость. Сохранились фотографии семьи Рузиных.

Семья Рузиных, вероятно г. Кузнецк, фото – конец XIX века. В верхнем ряду в центре – мой прапрадед Яков Михайлович Рузин (первая фамилия – Ермолаев, выходец из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость). Рядом с ним слева – мой прадед Павел Яковлевич Рузин. Рядом с ним крайняя слева – его жена моя прабабушка Наталия Николаевна (ур. Колокольцóва). Крайняя справа в нижнем ряду – моя прапрабабка Степанида Михайловна Рузина, мать Павла Яковлевича. Крайний слева сидит – мой прапрапрадед Михаил, отец или Якова Михайловича или его жены Степаниды Михайловны. В центре нижнего ряда – жена Михаила, моя прапрапрабабка.

Семья П.Я. Рузина. Верхний ряд: крайняя слева стоит моя бабушка Вера, Яков, Зоя, Серафима. Сидят Павел Яковлевич и Наталья Николаевна. Нижний ряд: Таисия, Константин, Анфия, Александра. Кузнецк, 1916 г.

Мой прадед Павел Яковлевич Рузин (1875‒1937), согласно записям моего отца ‒ «был первоклассный портной. Этому ремеслу он обучил и всех своих детей. Однако они работали по другой специальности (многие ‒ учителями). Дедушка шил одежду и для губернатора. Несмотря на то, что он очень много пил, он хорошо зарабатывал, полностью обезпечивал большую семью, имел хороший дом, лошадей, корову и т.д... Последние годы его, видимо, принудили вступить в артель "Игла", где он работал закройщиком. Образ жизни вел прежний, но его не выгоняли, т.к. такого другого такого мастера в Строкузнецке не было. Он умер в возрасте 62 лет... Хоронили его на новом кладбище ‒ на горе. Народу было много. были признесеня речи».

В своих записях мой отец подробно рассказывает о сестрах и братьях моей бабушки и их семьях, но тут приводить это не стану.

Дмитренко и Бережецкие

Предки моей бабушки со стороны матери ‒ Бережецкие ‒ происходили из малороссийского казачества (в справке моей бабушки о ее социальном положении в 1926 году указано: казачка, причем документы она подписывала как Дмитренкова). Отец моей бабушки Ефросиньи ‒ Митрофан, его отец и три его брата держали лошадей и сапожничали, жили в селе Решетиловка Полтавской губернии. У Митрофана были сыновья Антон, Ларион (1890 г.р.), Устинья (1895 г.р.) и моя бабушка Ефросинья (1900 г.р.). (Отдельно я составил родословную схему всех известных мне Бережецких.)

Родители моей матери: Григорий Кузьмич Дмитренко и Ефросиния Митрофановна (ур. Бережецкая, из малороссийского казачества), с. Решетиловка Полтавской губернии, 24 июля 1919 г.

Отец моей матери Веры, малоросс Григорий Кузьмич Дмитренко, как рассказывала бабушка Ефросиния, был зарублен красным анархистом Нестором Махно 18/31 мая 1921 г. при налете на село Решетиловку Полтавской области, когда нес домой мешок муки с мельницы. Зарублен на улице "ошибково", так как был простым мирным жителем, хотя и работал каким-то гражданским служащим в военкомате, а его спутали с однофамильцем-милиционером. Как видно, Махно предпочитал сначала рубить, и лишь потом разбираться – кого и за что. «Ничего, ты молодая, найдешь себе мужа еще», – так передавала его слова бабушка, в то время беременная моей матерью на втором месяце.

Чтобы оформить пенсию за мужа, через знакомства удалось выдать его за бывшего "красноармейца". (Об этом я недавно написал статью: Махно, который убил моего деда. ‒ Прим. август 2020.)

Из всей биографии Махно очевидно, что он изначально, с 18 лет, в годы т.н. "первой русской революции", стал революционером ‒ членом "Крестьянской группы анархо-коммунистов", действовавшей в Гуляйполе, участвовал в убийствах, террористических актах и "экспроприациях". Неоднократно арестовывался, в марте 1910 года приговорён к смертной казни через повешение, которая была заменена бессрочной каторгой. Его освободила Февральская революция, после которой он вернулся в Гуляйполе, где стал председателем Совдепа и комиссаром Гуляйпольского района, сформировал боевую дружину "Чёрная гвардия" для экспроприаций, совершившую несколько вооруженных налетов, в сентябре 1917 года провел конфискацию помещичьих и церковных земель. Он активно участвовал в боях красной армии против белых, и лишь в 1920 году, после захвата Крыма и прекращения войны с белыми, Махно стал анархически противодействовать красным властям, совершая налеты на украинские села.

Таким образом, Нестор Махно сыграл в те годы революционной смуты свою главную роль на стороне красных богоборцев в их завоевании Украины и в их победе над белыми, с которыми он никогда не вступал в союз и видел в них главных врагов.

(фото)

Вторым мужем моей бабушки Ефросиньи, отчимом моей матери, стал Кузьма Иванович Кобищан, от него в 1923 году родилась вторая дочь Надежда. Жили они уже в Полтаве (согласно справке 1932 года по адресу: Щербанська вул., буд. 18, снимали жилье у Горбачевой). В это время был голодомор коллективизации, мама рассказывала, что родители боялись отправлять детей играть на улицу из-за людоедства, а однажды у забора их дома умерла женщина, и из ее разжатого кулака на землю посыпалась горсть зерна... Спасаясь от голодомора, Кобищан 1933 году уехал от голода в Сибирь к знакомому и, устроившись работать в Кузнецке (переименованном в 1932 г. в Сталинск) на мясокомбинате (он был ветеринаром), вывез туда семью: мою бабушку с дочерьми и ее сестру Устю (она уже была опухшая от голода). Там Кобищан через несколько лет тоже был арестован и дальнейшая его судьба неизвестна.

Бабушка поначалу работала каменщицей, затем благодаря знакомому мужа устроилась на мясокомбинат.

(фото)

Сталинский мясокомбинат, кишечный цех.

Но после ареста мужа ее уволили с комбината и снова пришлось работать каменщицей, жили в бедности в землянке с собачкой Куклой, которая отгоняла крыс. К счастью, сестра Устя могла с мясокомбината подкармливать семью требухой и хвостами, которые ей удавалось выносить, обматывая вокруг тела. Когда мама поступила в институт, она за хорошую учебу получила Сталинскую стипендию, по тем временам большие деньги, значительно превышавшие зарплату каменщицы, так что и бабушка могла оставила эту тяжелую работу. Возможно, поэтому и ее сестра Устя накануне войны вернулась на Украину, затосковав по родным местам.

+ + +

Таким образом, как я понимаю, диавол попытался уже ранним убийством моих дедов предотвратить рождение их потомства ‒ моих родителей ‒ и тем самым мое рождение, однако Господь не только определил мне родиться, но и обратил диавольские планы в противоположность: антисоветское осмысление мною этого "предбиографического" обстоятельства побудило меня к познанию смысла т.н. "гражданской войны" и революции, а затем к ответному поиску Бога и Его замысла обо мне.

Так моя жизнь и моя биография начиналась в моих дедах.

Родители

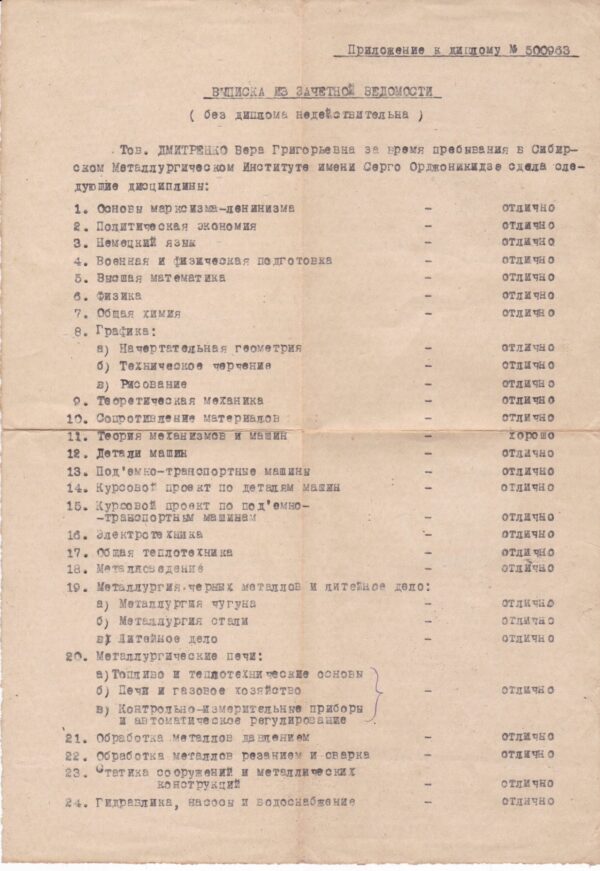

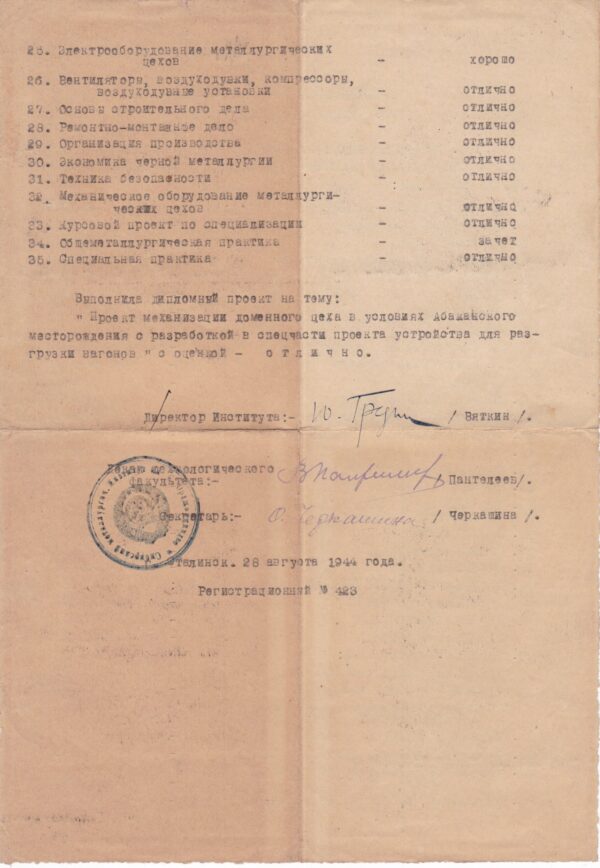

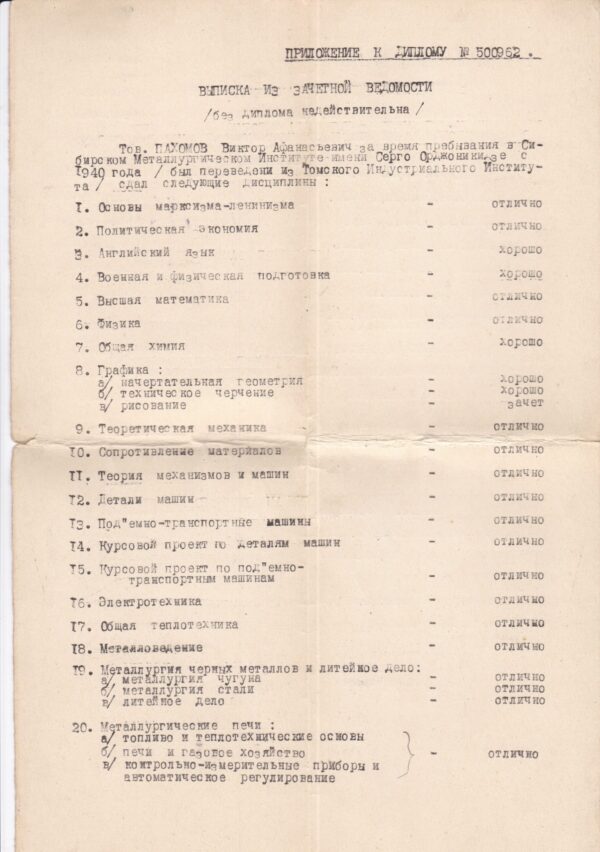

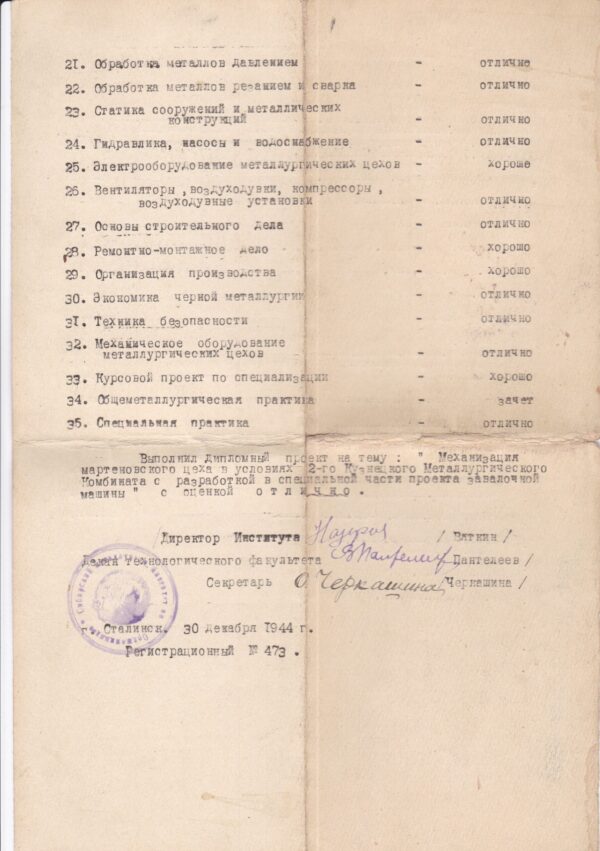

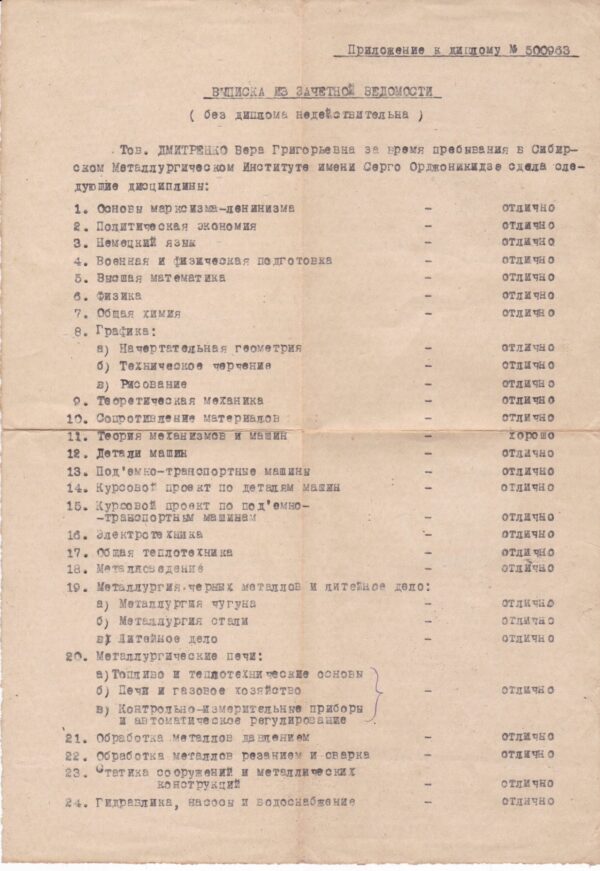

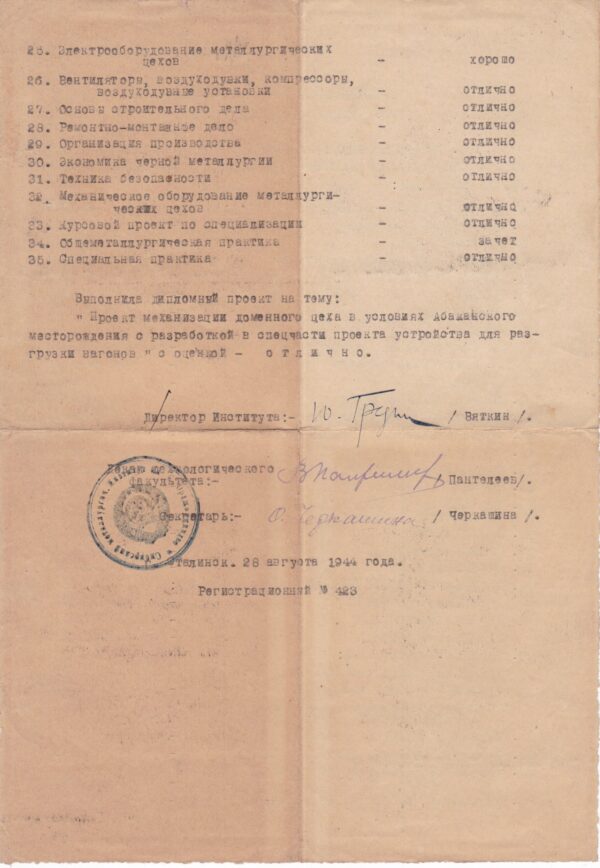

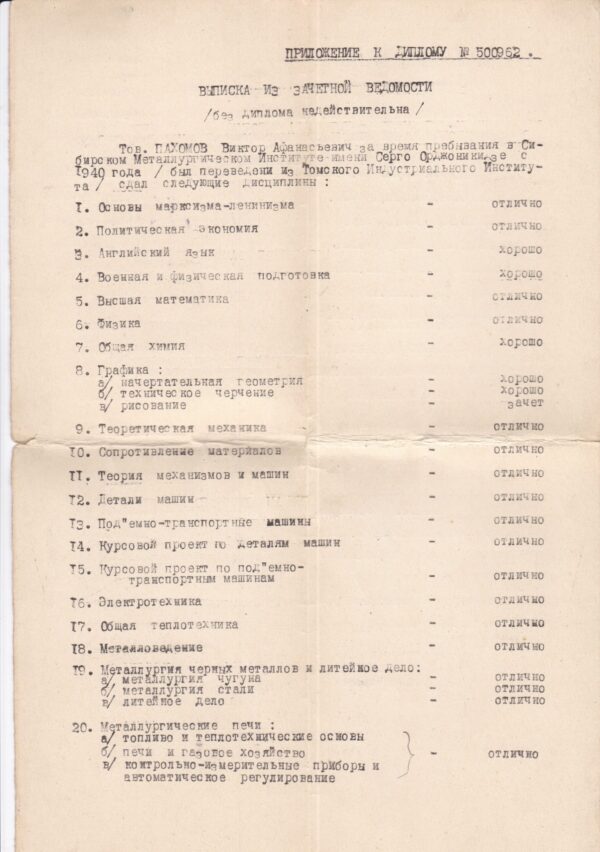

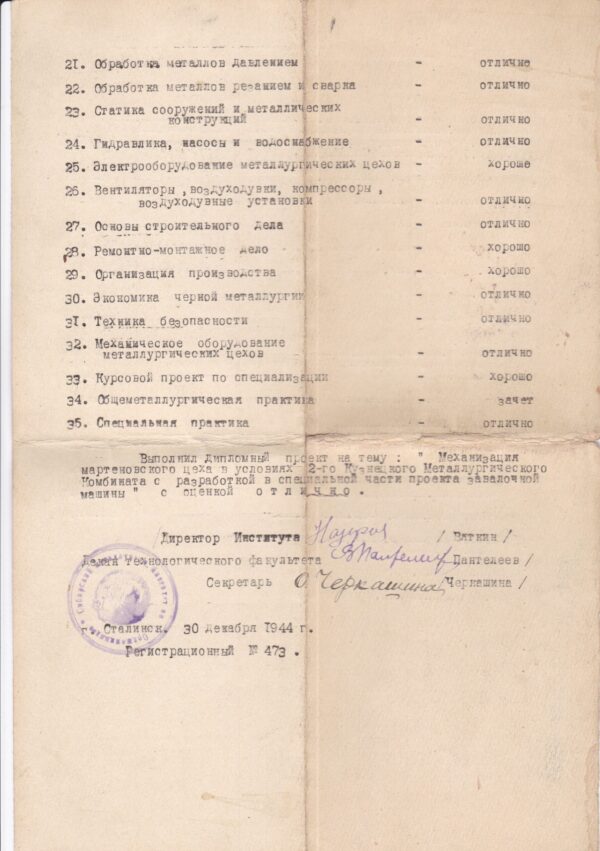

Мои родители познакомились во время учебы в институте в Сталинском металлургическом институте, который оба закончили с отличием, и поженились в сентябре 1944 года (хотя, судя по их письмам друг другу, возможно, еще без официального оформления брака?). Их сблизило то, что оба росли без отцов.

Судя по сохранившимся фотографиям, накануне войны жизнь моих родителей-студентов была довольно насыщенной и потому счастливой. Они занимались лыжным спортом (мама несколько раз выигрывала первенство Новосибирской области в командных соревнованиях и выполнила норму мастера спорта). Есть фотографии из альпинистского лагеря близ Алмааты, а также на занятиях в радиокружке. Они искренне мечтали о построении счастливого будущего и жили с кодексом чести, позже сформулированным в "Кодексе строителей коммунизма". Личные чувства в общении их были честны, вдохновенны и высоки, ‒ как в советских художественных фильмах ‒ но далеки от духовного осознания подлинного смысла жизни, который в СССР считался "реакционным". За это в те же страшные годы советская власть убила "безбожной пятилеткой" и превентивными чистками миллионы "врагов народа". Вот так даже из детей "врагов народа" коммунистическая диктатура формировала нового советского человека, оторванного от всей русской истории и национальной культуры, и от Бога.

Как это ни парадоксально, клеймо дважды "сына врага народа", вероятно, спасло моего отца от гибели в советско-германской войне. После школы отец хотел поступить в летное училище, но его не приняли из-за такого происхождения. Пришлось поступить в местный металлургический институт. К началу войны отцу исполнилось 20 лет, и он сам пошел в военкомат для отправки на фронт, но его не взяли, так как решением правительства металлурги, даже студенты, призыву не подлежали: они были нужны для обороны. В военной мясорубке мало кому удалось остаться в живых из призывов первых военных лет: советское командование солдат не жалело, по образному выражению ‒ заваливая врага трупами. Так отец всю войну проучился в Сталинске, стараясь по долгу совести оправдать свое нахождение в тылу ответственной учебой. (Даже сейчас удивляюсь, как мои родители до конца жизни сохраняли приобретенные в институте знания, легко решая математические задачи и разбираясь в технических устройствах.)

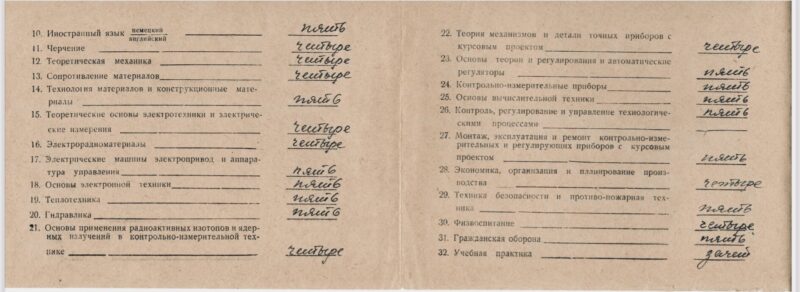

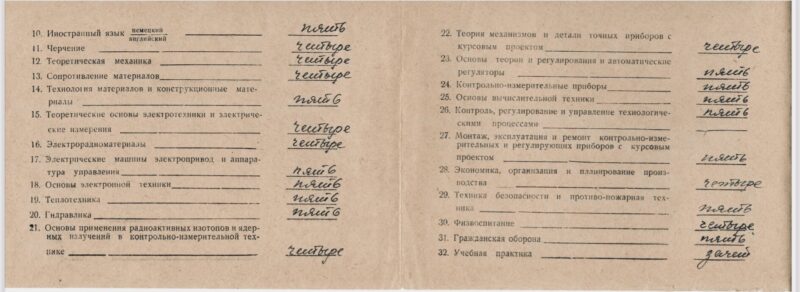

Дипломные оценки мамы и отца

(см. пред. страницу)

1. МОИ ПРЕДКИ ‒ ЭТО КОРНЕВАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ БИОГРАФИИ

Прошло три года. Не знаю, соберусь ли с силами – и когда – чтобы приступить к таким воспоминаниям. Думаю, что еще не созрел для должного выполнения этой задачи, пока не выполнил некоторые, поставленные себе ранее. А их невыполнение – в некотором роде поражение от собственной лени и слабостей.

Однако я чувствую, что Господь Бог имеет обо мне Свой замысел, который меня обязывает к движению в заданном направлении. Думаю, что каждый человек может обнаружить в своей биографии некоторые доказательства того, что Замысел этот о нем, о каждом из нас, существует, иначе бы жизнь каждого из нас уже не раз давно закончилась бы как безсмысленная и безнадежная. Или даже вообще не началась бы, как в моем случае: оба моих родителя, отец и мать, появились на свет уже после того, как их отцы были убиты в т.н. гражданской войне (точнее: при оккупации России сатанистами-богоборцами). Это первый очевидный факт в моей биографии, свидетельствующий о том, что "мiр во зле лежит", и от этого кромешного зла, выплеснувшегося в революции, Господь для чего-то помогал мне выкарабкиваться на свет Божий.

Назаровы и Рузины. Пахомов

Отец моего деда, мой прадед Леонид Иванович Назаров был сельским писарем в пригородном селе Ильинское близ г. Кузнецка (Томской губернии), но, видимо, его сноха ‒ моя бабушка-атеистка, постеснялась сказать мне, что он принял сан священника (это позже я узнал от своего отца) и именно поэтому был убит красными партизанами-роговцами (под руководством Г.Ф. Рогова ) при их погроме Кузнецка 9 декабря 1919 г. после оставления города белыми частями. (Вероятно, он стал священником не ранее 1918 года, когда в связи с начатыми гонениями большевиков на Церковь по призыву Патриарха Тихона стали повсеместно рукополагать духовенство без внесения его в официальные списки. И его следует считать принадлежащим к сонму Новомучеников этого периода.)

В историю гражданской войны это "триумфальное шествие" советской власти в Кузнецке вошло как "погром кузнецкой интеллигенции". «Убивали без разбора по социальному признаку. Из четырёх тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто вывозили из домов, тут же у домов, у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо "именитых" и "лиц духовного звания" убивали в Преображенском соборе. Редкая женщина или девушка избегала гнусного насилия. Рубились люди по "классовому признаку": руки мягкие – руби…» (В.Зазубрин. "Неезжеными дорогами", 1926). Моего прадеда роговцы заставили бежать от храма на гору вблизи "Островскóй площадки" (до большевиков она называлась: село Христорождественское ‒ одна из исторических частей старого города) и убили разрывной пулей в затылок, его жена Матрена собрала разлетевшийся мозг в платочек... Моя бабушка как учительница тоже относилась к уничтожаемой "классовой" категории, но ее отец, портной Павел Яковлевич Рузин, спрятал ее в подвале.

Мой дед Виктор Леонидович Назаров. Сведений о нем у меня очень мало: послужной список времени Великой (первой мiровой) войны в Российском государственном военно-историческом архиве. Из него следует, что родился он 10 сентября 1895 г., «из мещан гор. Ново-Николаевска... выдержал испытание при Томском реальном Алексеевском училище на вольноопределяющегося II разряда и прошел 3-х месячный курс при томской школе прапорщиков... 10 мая 1916 года произведен в прапорщики... зачислен в 37 сибирский стрелковый запасной полк». В этот день и был открыт его офицерский послужной список, но дальнейших сведений в нем нет, в том числе о производстве в следующий чин, о командировке «вглубь ...ских степей за киргизами» (так он писал оттуда родителям на открытке с видом Петропавловска, 30.7.1916), и затем о нахождении на фронте в Галиции, откуда позже пришла его открытка с видом г. Коломыя.

По возвращении с фронта мой дед и бабушка Вера поженились, во время белой власти в Сибири он служил в армии адмирала А.В. Колчака, где, в частности, командовал отрядом при подавлении красных выступлений в белом тылу. После хаотичного отступления белых мой дед некоторое время скрывался в Кузнецке в доме Рузиных (у бабушки). После объявления амнистии явился в советские органы власти и был расстрелян в 1920 году.

В начале 2000-х годов Новокузнецкий краеведческий музей устроил большую выставку жизни нашей семьи ‒ поскольку в ней, благодаря моей бабушке-учительнице Вере Павловне Рузиной, сохранилось много фотографий, переписки и разных сведений об общественной жизни и интеллигенции Кузнецка в первые десятилетия ХХ века, тогда маленького уездного городка; была и передача по местному телевидению. Выставка размещалась в двух комнатах и называлась "ХХ век. Судьбы кузнецкой интеллигенции" (позже она была передана в музей гимназии, где учился мой дед и преподавала бабушка). Руководство музея обратилось в Кемеровское ФСБ (бывшее ЧК- НКВД-МГБ-КГБ) с просьбой выдать материалы расстрельного дела моего деда, но получило отказ, поскольку В.Л. Назаров "не реабилитирован" и потому сведения о таких преступниках не выдаются: «Назаров В.Л. реабилитации не подлежит, сообщить какие-либо сведения о его судьбе не представляется возможным» (6.06.2000).

Сотрудники музея и Управление культуры администрации г. Новокузнецка подали в суд прошение о реабилитации, но и там получили отказ со следующей мотивировкой: «Назаров признан виновным в том, что он, будучи подпоручиком Царской Армии, в 1918 г. был мобилизован на военную службу в Армию Колчака и назначен командиром карательного отряда. Находясь в этой должности, Назаров производил аресты, обыски и порки граждан, отдавал приказы о расстреле красноармейцев» (Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 2.12.2002 под председательством В.М. Вьюнова по заявлению сотрудников Новокузнецкого краеведческого музея).

Из перечисленных далее в этом постановлении фактов и показаний свидетелей упоминается только один (!) случай расстрела красноармейца по приказу В.Л. Назарова в апреле 1919 года, причем не указано, за какое преступление (возможно расстрелянный того вполне заслужил). За эти "зверства" мой дед и был расстрелян, а тело выброшено на свалку, как рассказывала мне бабушка. На мой вопрос: почему он стал на сторону белых, а не красных, бабушка ответила: он считал, что красные ‒ враги России. «Реабилитации не подлежит», – ответили на запрос упомянутые Кемеровское ФСБ и Кемеровский суд.

Вот и всё. Нет даже его фотографии – многое бабушка уничтожила из опасения дальнейших большевицких репрессий, а немногое спрятанное было уничтожено наводнением (так она мне говорила).

(Аналогично власти РФ отказали и в реабилитации адмирала Колчака, поскольку в советской историографии, для оправдания красного террора как якобы оборонительного от "белого террора", он приписывается именно Колчаку. Хотя ничего подобного как предписанной сверху документами карательной политики по отношению к населению в белых армиях не было ‒ в отличие от большевиков. Напомню: ими были опубликованы в июле 1918 г. подписанный Лениным всесоюзный декрет Совнаркома о преследовании т.н. "антисемитизма": «Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона», что означало: расстреливать (Известия. 1918. 27 июля), а в сентябре ‒ знаменитый Декрет о красном терроре (5 сентября 1918 г.). При этом член коллегии ВЧК Лацис дал печатное указание в чекистском еженедельнике "Красный террор": «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова профессия. Эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и суть красного террора» (Красный террор. Казань, 1918. № 1. 1 нояб. – Цит. по: Правда. 1918. 25 дек. С. 1.).

С моей точки зрения, ни Колчак, ни его офицер – мой дед, отдавшие свои жизни за историческую Россию, совершенно не нуждаются в реабилитации от нынешних нелегитимных правителей, преемников тогдашней нелегитимной большевицкой власти, – утешил я сотрудников музея.) Лишь при посредничестве московского Общества "Мемориал", куда обратились музей и администрация города, удалось узнать дату приговора (постановление Петропавловской уездной Чрезвычайной комиссии от 6 июля 1920 г.), она, возможно, является и датой расстрела – у Святого колодца под Кузнецком. Это место я посетил в 2000-м году...

В семье Назаровых (в с. Ильинском под Кузнецком) были дети, помимо моего деда Виктора: Петр, Михаил, Анатолий, Владимiр, Ираида. Согласно рассказам бабушки и записям моего отца, Михаил пропал безследно в 1920 году. Петр "был репрессирован, видимо, из-за брата Виктора". Чтобы избежать репрессий из-за родственной связи с расстрелянным Виктором, они переехали в Прокопьевск (оттуда перед войной в Бийск). Мой отец Виктор ездил к ним с матерью. Тетя Рая (Ираида) была замужем за Черемных (?), у них была дочь Тамара (?) и сын.

На фото мой отец (второй слева) со своими дядями в Прокопьевске в 1931 г. Справа внизу Вера Павловна. Стоит Мыльников, двоюродный брат А.И. Пахомова.

Мой отец (слева) с дядей Анатолием Леонидовичем Назаровым. Во время его приезда в Кузнецк примерно в 1935-1937 гг.

Мой отец Виктор Назаров родился после смерти его отца, в выписке из актов гражданского состояния написано: 11 апреля 1921 года, «отец умер» (в паспорте позже была указана дата рождения 1 мая 1921 г. ‒ советский праздник). Ни та, ни другая дата не могут быть подлинными, учитывая дату приказа о расстреле В.Л. Назарова (6.7.1920), а до этого он находился под следствием (ведь опрашивали свидетелей). Отец мне говорил, что бабушка записала его с более поздней датой рождения из политических соображений, возможно, чтобы снять с него ответственность за отца; мне она говорила, что на отца он очень похож внешне).

+ + +

Отчим моего отца Афанасий Игнатьевич Пахомов во время Первой мiровой войны. 1915 г., Чугуевское военное училище.

В 1922 году вторым мужем моей бабушки стал Афанасий Игнатьевич Пахомов (род. 25.11.1888) , он тоже был офицером, выпускником Чугуевского училища. Согласно записям в послужном списке, 1 мая 1916 г. произведен в прапорщики, 14 февраля 1917 г. в подпоручики (командир роты), 9.8.1917 ‒ в поручики. Был участником германской войны (на румынском фронте), затем в армии Колчака. В советское время стал учителем географии, истории и математики в педагогическом техникуме г. Кузнецка. От него родились два брата моего отца: Вячеслав (стал "Заслуженным металлургом") и Юрий (в 11 лет у него отнялись ноги из-за полиомелита, он стал известен на своей улице как мастер на все руки по бытовой технике).

Мой отец носил фамилию Назаров до 16-летнего возраста, есть свидетельство о его усыновлении А.И. Пахомовым 11 октября 1937 года.

Афанасий Игнатьевич был арестован в 1938 году без дальнейших известий о его судьбе (что тогда означало: расстрел). В начале хрущевской десталинизации, 22 сентября 1957 года Кемеровский областной суд прислал бабушке "Справку о реабилитации" А.И. Пахомова. Бабушка получила также документ ‒ Свидетельство о его смерти, якобы последовавшей 25 ноября 1940 года по причине "острого пеанкреотита" ‒ что было ложью, так даже при Хрущеве старались приуменьшить карательный террор, сводя его в основном к невинно репрессированным членам партии.

Однако 1 ноября 1999 года Управление ФСБ по Кемеровской области прислало моему дяде-инвалиду Юрию Афанасьевичу такое письмо (привожу с сохранением орфографии):

«На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу № 3387 Ваш отец Похомов [так написано здесь и далее, с ошибкой. ‒ М.В.Н.] Афанасий Игнатьевич, 1888 года рождения уроженец д. Искомучна Мендилинского контона Татарской АССР, арестован 30 января 1938 года Стлинским ГО НКВД. До ареста проживал в гор. Сталинске. Состав семьи (на день ареста): жена ‒ Похомова Вера Павловна, 1896 года рождения, дети ‒ Похомов Виктор, 16 лет, Похомов Вячеслав, 12 лет, Похомов Юрий, 10 лет ‒ все проживали вместе с отцом.

Похомов А.И. был обвинен в том, что являлся активным участником монархической повстанческой организации. Постановлением тройки УНКВД Новосибирской области от 7 февраля 1938 года осужден по ст. 58-2, 8,9,11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества. Постановление о расстреле приведено в исполнение 13 февраля 1938 года.... после ареста содержался в Старокузнецкой тюрьме.

В выданном Вам свидетельстве о смерти от 22 мая 1958 года дата и причина смерти не соответствует действительности...

Постановлением Президиума Кемеровского областного суда от 22 июля 1957 года № ПС-485 Афанасий Игнатьевич реабилитирован (посмертно) за отсутствием состава преступления...»

Фамилию Пахомов я носил первую половину жизни, сейчас ее носят мои дети. (Фамилию Назаров, которую использовал в эмиграции, официально восстановил в 1993 году, получая паспорт РФ в Мюнхене.)

+ + +

Предки моей сибирской бабушки Веры Павловны Рузиной происходили из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; ее дед Яков Михайлович Ермолаев 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость. Сохранились фотографии семьи Рузиных.

Семья Рузиных, вероятно г. Кузнецк, фото – конец XIX века. В верхнем ряду в центре – мой прапрадед Яков Михайлович Рузин (первая фамилия – Ермолаев, выходец из с. Мотовилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии; 25 лет прослужил в армии, фамилию Рузин получил на русско-турецкой войне 1877 г. от названия речки Руза, где проявил храбрость). Рядом с ним слева – мой прадед Павел Яковлевич Рузин. Рядом с ним крайняя слева – его жена моя прабабушка Наталия Николаевна (ур. Колокольцóва). Крайняя справа в нижнем ряду – моя прапрабабка Степанида Михайловна Рузина, мать Павла Яковлевича. Крайний слева сидит – мой прапрапрадед Михаил, отец или Якова Михайловича или его жены Степаниды Михайловны. В центре нижнего ряда – жена Михаила, моя прапрапрабабка.

Семья П.Я. Рузина. Верхний ряд: крайняя слева стоит моя бабушка Вера, Яков, Зоя, Серафима. Сидят Павел Яковлевич и Наталья Николаевна. Нижний ряд: Таисия, Константин, Анфия, Александра. Кузнецк, 1916 г.

Мой прадед Павел Яковлевич Рузин (1875‒1937), согласно записям моего отца ‒ «был первоклассный портной. Этому ремеслу он обучил и всех своих детей. Однако они работали по другой специальности (многие ‒ учителями). Дедушка шил одежду и для губернатора. Несмотря на то, что он очень много пил, он хорошо зарабатывал, полностью обезпечивал большую семью, имел хороший дом, лошадей, корову и т.д... Последние годы его, видимо, принудили вступить в артель "Игла", где он работал закройщиком. Образ жизни вел прежний, но его не выгоняли, т.к. такого другого такого мастера в Строкузнецке не было. Он умер в возрасте 62 лет... Хоронили его на новом кладбище ‒ на горе. Народу было много. были признесеня речи».

В своих записях мой отец подробно рассказывает о сестрах и братьях моей бабушки и их семьях, но тут приводить это не стану.

Дмитренко и Бережецкие

Предки моей бабушки со стороны матери ‒ Бережецкие ‒ происходили из малороссийского казачества (в справке моей бабушки о ее социальном положении в 1926 году указано: казачка, причем документы она подписывала как Дмитренкова). Отец моей бабушки Ефросиньи ‒ Митрофан, его отец и три его брата держали лошадей и сапожничали, жили в селе Решетиловка Полтавской губернии. У Митрофана были сыновья Антон, Ларион (1890 г.р.), Устинья (1895 г.р.) и моя бабушка Ефросинья (1900 г.р.). (Отдельно я составил родословную схему всех известных мне Бережецких.)

Родители моей матери: Григорий Кузьмич Дмитренко и Ефросиния Митрофановна (ур. Бережецкая, из малороссийского казачества), с. Решетиловка Полтавской губернии, 24 июля 1919 г.

Отец моей матери Веры, малоросс Григорий Кузьмич Дмитренко, как рассказывала бабушка Ефросиния, был зарублен красным анархистом Нестором Махно 18/31 мая 1921 г. при налете на село Решетиловку Полтавской области, когда нес домой мешок муки с мельницы. Зарублен на улице "ошибково", так как был простым мирным жителем, хотя и работал каким-то гражданским служащим в военкомате, а его спутали с однофамильцем-милиционером. Как видно, Махно предпочитал сначала рубить, и лишь потом разбираться – кого и за что. «Ничего, ты молодая, найдешь себе мужа еще», – так передавала его слова бабушка, в то время беременная моей матерью на втором месяце.

Чтобы оформить пенсию за мужа, через знакомства удалось выдать его за бывшего "красноармейца". (Об этом я недавно написал статью: Махно, который убил моего деда. ‒ Прим. август 2020.)

Из всей биографии Махно очевидно, что он изначально, с 18 лет, в годы т.н. "первой русской революции", стал революционером ‒ членом "Крестьянской группы анархо-коммунистов", действовавшей в Гуляйполе, участвовал в убийствах, террористических актах и "экспроприациях". Неоднократно арестовывался, в марте 1910 года приговорён к смертной казни через повешение, которая была заменена бессрочной каторгой. Его освободила Февральская революция, после которой он вернулся в Гуляйполе, где стал председателем Совдепа и комиссаром Гуляйпольского района, сформировал боевую дружину "Чёрная гвардия" для экспроприаций, совершившую несколько вооруженных налетов, в сентябре 1917 года провел конфискацию помещичьих и церковных земель. Он активно участвовал в боях красной армии против белых, и лишь в 1920 году, после захвата Крыма и прекращения войны с белыми, Махно стал анархически противодействовать красным властям, совершая налеты на украинские села.

Таким образом, Нестор Махно сыграл в те годы революционной смуты свою главную роль на стороне красных богоборцев в их завоевании Украины и в их победе над белыми, с которыми он никогда не вступал в союз и видел в них главных врагов.

(фото)

Вторым мужем моей бабушки Ефросиньи, отчимом моей матери, стал Кузьма Иванович Кобищан, от него в 1923 году родилась вторая дочь Надежда. Жили они уже в Полтаве (согласно справке 1932 года по адресу: Щербанська вул., буд. 18, снимали жилье у Горбачевой). В это время был голодомор коллективизации, мама рассказывала, что родители боялись отправлять детей играть на улицу из-за людоедства, а однажды у забора их дома умерла женщина, и из ее разжатого кулака на землю посыпалась горсть зерна... Спасаясь от голодомора, Кобищан 1933 году уехал от голода в Сибирь к знакомому и, устроившись работать в Кузнецке (переименованном в 1932 г. в Сталинск) на мясокомбинате (он был ветеринаром), вывез туда семью: мою бабушку с дочерьми и ее сестру Устю (она уже была опухшая от голода). Там Кобищан через несколько лет тоже был арестован и дальнейшая его судьба неизвестна.

Бабушка поначалу работала каменщицей, затем благодаря знакомому мужа устроилась на мясокомбинат.

(фото)

Сталинский мясокомбинат, кишечный цех.

Но после ареста мужа ее уволили с комбината и снова пришлось работать каменщицей, жили в бедности в землянке с собачкой Куклой, которая отгоняла крыс. К счастью, сестра Устя могла с мясокомбината подкармливать семью требухой и хвостами, которые ей удавалось выносить, обматывая вокруг тела. Когда мама поступила в институт, она за хорошую учебу получила Сталинскую стипендию, по тем временам большие деньги, значительно превышавшие зарплату каменщицы, так что и бабушка могла оставила эту тяжелую работу. Возможно, поэтому и ее сестра Устя накануне войны вернулась на Украину, затосковав по родным местам.

+ + +

Таким образом, как я понимаю, диавол попытался уже ранним убийством моих дедов предотвратить рождение их потомства ‒ моих родителей ‒ и тем самым мое рождение, однако Господь не только определил мне родиться, но и обратил диавольские планы в противоположность: антисоветское осмысление мною этого "предбиографического" обстоятельства побудило меня к познанию смысла т.н. "гражданской войны" и революции, а затем к ответному поиску Бога и Его замысла обо мне.

Так моя жизнь и моя биография начиналась в моих дедах.

Родители

Мои родители познакомились во время учебы в институте в Сталинском металлургическом институте, который оба закончили с отличием, и поженились в сентябре 1944 года (хотя, судя по их письмам друг другу, возможно, еще без официального оформления брака?). Их сблизило то, что оба росли без отцов.

Судя по сохранившимся фотографиям, накануне войны жизнь моих родителей-студентов была довольно насыщенной и потому счастливой. Они занимались лыжным спортом (мама несколько раз выигрывала первенство Новосибирской области в командных соревнованиях и выполнила норму мастера спорта). Есть фотографии из альпинистского лагеря близ Алмааты, а также на занятиях в радиокружке. Они искренне мечтали о построении счастливого будущего и жили с кодексом чести, позже сформулированным в "Кодексе строителей коммунизма". Личные чувства в общении их были честны, вдохновенны и высоки, ‒ как в советских художественных фильмах ‒ но далеки от духовного осознания подлинного смысла жизни, который в СССР считался "реакционным". За это в те же страшные годы советская власть убила "безбожной пятилеткой" и превентивными чистками миллионы "врагов народа". Вот так даже из детей "врагов народа" коммунистическая диктатура формировала нового советского человека, оторванного от всей русской истории и национальной культуры, и от Бога.

Как это ни парадоксально, клеймо дважды "сына врага народа", вероятно, спасло моего отца от гибели в советско-германской войне. После школы отец хотел поступить в летное училище, но его не приняли из-за такого происхождения. Пришлось поступить в местный металлургический институт. К началу войны отцу исполнилось 20 лет, и он сам пошел в военкомат для отправки на фронт, но его не взяли, так как решением правительства металлурги, даже студенты, призыву не подлежали: они были нужны для обороны. В военной мясорубке мало кому удалось остаться в живых из призывов первых военных лет: советское командование солдат не жалело, по образному выражению ‒ заваливая врага трупами. Так отец всю войну проучился в Сталинске, стараясь по долгу совести оправдать свое нахождение в тылу ответственной учебой. (Даже сейчас удивляюсь, как мои родители до конца жизни сохраняли приобретенные в институте знания, легко решая математические задачи и разбираясь в технических устройствах.)

Дипломные оценки мамы и отца

-

М.В. Назаров - Администраторы

- Сообщения: 7247

- Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 7:54 pm

- Откуда: Москва

Re: Ваша биография

2. ДЛЯ ЧЕГО НАМ ПОДАРЕНО ДЕТСТВО. МАКЕЕВКА

Опыт моего детства

Кто-то скажет: какой еще опыт может дать раннее детство, самая неразумная пора жизни?

Но оно очень необычно и неповторимо тем, что таинственно возникшее в мiре из ничего самосознание человека, еще не зная толком, что оно из себя представляет, и, исходя из своего инстинктивного разума, начинает познавать чудо окружающего мiра и себя в этом мiре. Ребенок видит мiр глазами первооткрывателя, не так, как привыкший к нему взрослый, поэтому дети часто задают необычные и смешные вопроса. Еще не возникает главного вопроса: для чего я в этом мiре? ‒ но выполняется какая-то предварительная программа, исконно заложенная в родившемся маленьком разумном существе, в его теле и в чувствах, которыми оно обладает.

Опыт бытия постепенно нарастает, как снежный шар, который время катит по пустырю, а в нем уже живут, зачем-то снуют туда-сюда большие люди, даже на железных машинах и трамваях, и этот детский шар вместе со снегом вбирает в себя также комочки земли, опавшие листья и отмершие стебли травы, искореженные железки, окурки и прочий мусор, от которого шар стараются очищать родители (в моем детстве ‒ полтавские бабушки-сестры Ефросиния и Устиния (урожденные Бережецкие из малороссийского казачества), так как родители основное время проводили на заводе; с родителями, во дворе, в детском саду я говорил по-русски, а с бабушками, как они: по-украински, но я не ощущал это языком, отдельным от русского, и он был не такой, какой слышу сейчас в украинской Раде).

А уже во взрослом возрасте мы осмысляем запечатленный памятью детский опыт, дающий много первичной познавательной информации о смысле жизни. Мне также интересно сейчас понять, как и в чем на мою биографию повлияло мое детство (куда я включаю Макеевку и Бешпагир). Мне также хотелось бы этим дать внукам и свидетельство о советской эпохе, которую власти РФ ныне пытаются приукрасить.

Макеевка Сталинской области

Макеевский металлургический завод им. Кирова (это был видный большевик, который не имел никакого отношения ни к Макеевке, ни к металлургии) располагался вплотную к нашим жилым домам (наша квартира была на втором этаже, не помню, был ли третий) на улице, которая сейчас называется тоже им. Кирова. Невольно вспоминаются начальные кадры советского "перестроечного" фильма "Маленькая Вера", когда ребенок качается на качелях и рядом с детской площадкой проезжают грузовые железнодорожные вагоны ‒ в фильме, это, если не ошибаюсь, было близ металлургического завода в Мариуполе, примерно то же было в моем детстве в Макеевке. За нашим домом начиналась эстакада, проходившая над заводскими железнодорожными путями, по которым порою проезжали такие вагоны, груженые раскаленным шлаком или коксом с кисловатым запахом.

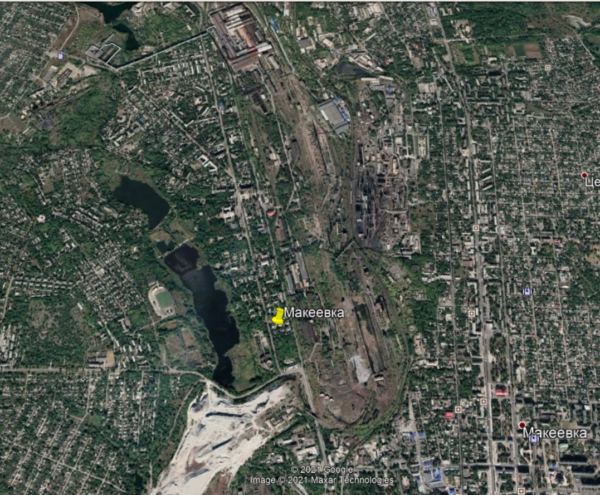

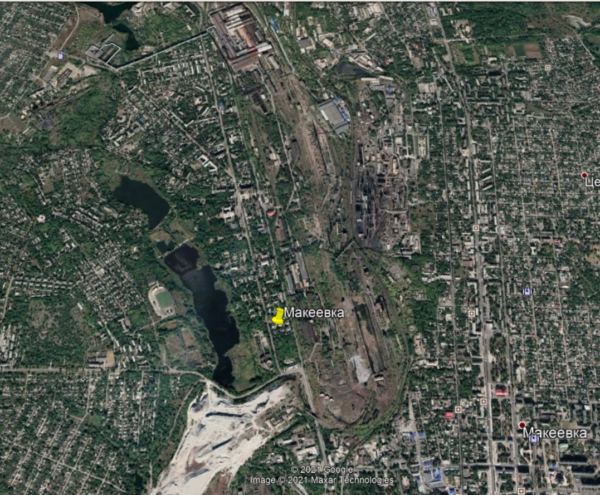

Недавно я нашел наш дом на карте мiра на глобальной карте Гугля и поразился размерам завода сверху ‒ это был настоящий монстр длиной в несколько километров, во много раз превосходивший своими размерами расположенные рядом жилые кварталы.

Желтым значком отмечен наш дом, справа от него серая территория завода, протянувшегося с юга на север, еще дальше направо ‒ центральная часть города.

Сейчас, в результате послесоветской Великой криминальной революции, этот монстр уже мертв: краеведы в интернете пишут, что гигантский комбинат порезали на металлолом, остались в основном руины с жалкими остатками промышленной жизни между ними: «К 2009 году с ликвидацией доменных и мартеновских печей комбинат превратился в Макеевский прокатный завод, а ещё через несколько лет, когда тут остались лишь вспомогательные цеха и коксохим ‒ в Макеевский филиал Енакиевского металлургического завода». (Много современных фотографий Старой колонии и ее руин можно посмотреть в интернете: это места моего макеевского детства.)

Сохранились еще шлаковые отвалы ‒ искусственная гора из "объедков", оставшихся от выедания богатых недр, которыми наделена эта земля и которые привлекли сюда людей для использования их в своей цивилизации.

Справка из Википедии и др. источников.

Официальной датой основания города Макеевки считается дата первого упоминания в 1690 году поселения запорожских казаков Ясиновка (сейчас поселок городского типа, подчинённый Макеевскому горсовету). В 1787 году возникла слобода Макеевская (позже посёлок Макеевка, с 1965 года включён в территорию Горняцкого района города). Название производят от имени казака Макея.

В 1815 году Макеевская слобода стала центром вновь созданной Макеевской области. До середины XVIII территория южнее Бахмута находилась под контролем Крымского ханства и оседлое население здесь практически отсутствовало. Заселение этих территорий началось лишь после окончания русско-турецкой войны 1735‒1739 гг., результаты которой были окончательно закреплены после войны 1768-1774 гг. по мирному договору 1774 года, когда Крымское ханство (осколок татарской Орды, завоевавшей Русь в XVIII веке) было подчинено России и Приазовье вошло в состав Российской Империи. В конце XVIII века эти, в основном пустовавшие ранее, земли были заселены казачьими станицами и поделены на губернии, при этом территория нынешней Макеевки была отнесена к области казачьего Войска Донского.

Донбасс был поделен между Екатеринославской губернией и Областью Войска Донского так, что угольные пласты тянулись и соответственно промышленность росла как раз по их границе. Здесь она проходила по реке Кальмиус, от истоков его поворачивала на восток, поэтому Юзовка (и 3/4 нынешнего Донецка) относились к Екатринославщине, а 4/5 нынешней Макеевки ‒ к области Войска Донского. В те времена большей частью "донской" половины будущего Донбасса владел род Иловайских, дворян из казачьей старшины, возводившей свою родословную к основателю Макеевской слободы ‒ казаку Макею.

В середине XIX века в районе нынешней Макеевки началась добыча каменного угля. Началось строительство шахт, которые в 1859 году были объединены в Макеевский каменноугольный район. В 1885 году предпринимателем И.Г. Иловайским было начато сооружение труболитейного завода. Сначала уголь вывозили подводами на гужевом транспорте (на волах и лошадях). Первые железные дороги на территории района были проложены между Иловайском и Ханженково (1869 год), Ясиноватой и Криничной.

В 1897-1898 годах французское "Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов России" начало грандиозного металлургического завода "Унион" строительство близ Макеевой слободы. Старая колония, давшее началу современному городу, была построена на рубеже XIX¬‒XX веков вместе с заводом.

К 1911‒1913 годам макеевским заводом "Унион" производилось 235,8 тыс. тонн чугуна, 169,9 тыс. тонн стали, 128,7 тыс. тонн проката, кроме того, завод приобрёл угольные шахты. Так казачье поселение превратилось в крупный промышленный центр России привлекавший заработками, несмотря на трудные условия шахтерской работы, стекавшихся туда рабочих, на которых делали ставку революционеры в своей пропаганде.

Во время Февральской революции, как и везде, поначалу верховодили меньшевики и эсеры, большевики были непопулярны своей военно-пораженческой агитацией, но благодаря щедрому германскому финансированию к концу 1917 года они всё больше доминировали в Советах по всей стране. Захватив власть в столице, большевики на германские деньги создали платную Красную гвардию с костяком из интернациональных частей, и повели успешную оккупацию России ‒ "триумфальное шествие советской власти", вскоре своими репрессиями вызвавшее повсеместное сопротивление, т.н. гражданскую войну.

В своих книгах я уже описал причины поражения русского белого сопротивления красным: главной из внутренних причин были обманные большевицкие обещания "Заводы ¬ рабочим, земля ‒ крестьянам!" и жесточайший террор против нелояльного населения (Красная армия пополнялась ее создателем Троцким насильственными мерами и взятием в заложники семей мобилизованных офицеров); главной внешней причиной успеха красных была поддержка власти большевиков западными демократиями в надежде на экономический контроль над разрушенной Россией (документальную книгу американского проф. Саттона об этом "Уолл-стрит и большевицкая революция" я перевел и издал по-русски со своим обширным послесловием). На Дону наиболее консервативной русской силой было казачество (в частности, весь 1917 год Макеевку контролировали казаки есаула В.И. Чернецова). Поэтому декретом от 24.01.1919 за подписью Свердлова (председателя ВЦИК ‒ высшего законодательного органа большевиков) казачество подверглось "расказачиванию", то есть геноциду мужского населения, а казачьи территории постепенно были поделены между соседними неказачьими административными новообразованиями.

В феврале 1919 года Макеевский район был включен в состав Донецкой губернии (с центром в г. Луганск). Районным центром стал г. Дмитриевск. В декабре 1919 года большевики передали Донбасс в состав Украинской ССР. 15 марта 1920 г. вышло Постановление Совета украинской трудовой армии № 15 за подписью Сталина: «Образовать Донецкую губернию из частей Харьковской, Екатеринославской губ. и Области Войска Донского». В течение всех 1920-х годов в новообразованной УССР проводилась насильственная украинизация, причина которой была в большевицком подавлении русского народа как "угнетателя" всех других, поэтому было приказано считать отдельными от русских население Украины (Малороссийской окраины) и Белоруссии (Белой Руси), придав их географическим названиям статус национальных ‒ вопреки воле народа. Поэтому даже за все время советской власти украинизация так и не смогла утвердиться особенно в юго-восточных областях республики, упорно говоривших на родном русском языке. (Это дало о себе знать и в восстании Донбасса в 2014 году против запрета даже местного официального использования русского языка киевской властью сразу после укроамериканского государственного переворота.)

В 1931 году, в связи с тем, что на Украине было несколько одноимённых населённых пунктов, г. Дмитриевск был переименован в город Макеевка, объединив несколько близлежащих поселений. К этому году население города достигло 165 тыс. человек, но административное значение его снизилось в пользу соседней Юзовки.

Расположенная рядом с Макеевкой Юзовка также была основана металлургами, англичанином Джоном Юзом в 1869 году, и она тоже развилась в крупный промышленный центр, получивший в мае 1917 года статус города. В 1924 году Юзовку переименовали в "Сталин", согласно официальному объяснению ‒ "в связи со смертью Ленина", мол, Сталин теперь главный как советизатор Донбасса. Вот как это мотивировалось: «Переименование города Юзовки в Сталин вполне приемлемо, т.к. его [Ленина] стальным последователем является тов. Сталин. Это имя дала ему партия, т.к. он был тверд и непоколебим, как сталь. Мы же должны быть так же тверды и непоколебимы, как сталь. Сталин будет нашим символом, и всякая попытка ненавистников стальных идей тов. Ленина разобьется о стальную стену» (Донецкий областной архив, фонд 279, опись 1, дело 1, с. 27-30).

В 1929 году, г. Сталин был переименован из мужского рода в средний ‒ "Сталино", которое стало административным центром Сталинского округа Донецкой губернии, а в 1932 году город стал центром Донецкой области, которая в 1938 году была разделена на две: Сталинскую и Ворошиловградскую.

Так Макеевку ко времени моего рождения угораздило попасть в Сталинскую область, название которой навсегда украсило мою двуязычную метрику (в которой первенствующим языком был украинский и графа фамилии обозначалась словом "прiзвище").

Таким образом я родился в казачьей области имени великого палача русского народа, чье имя таким образом должно было бы сопровождать меня всю жизнь несмотря на то, что в 1961 году Хрущев заменил название Сталино на Донецк (в Википедии в статье обо мне так и настаивают, что я родился в г. Макеевка Сталинской области, а не Донецкой, и по сути это так и есть). В документах современной РФ милостиво согласились родить меня в Донецкой области, но в водительском удостоверении, несмотря на мои протесты, настояли на том, что это было не в России, а в УССР.

Мои родители, молодые инженеры, были направлены в Макеевку в конце 1944 года по институтскому распределению: восстанавливать металлургический завод.

Мои родители: Виктор Афанасьевич Пахомов (ур. Виктор Викторович Назаров) и Вера Григорьевна Дмитренко. Макеевка, конец 1940-х годов.

Сначала в Макеевку сразу после получения диплома приехала мама с бабушкой в октябре 1944 года, уже беременной, и очень расстраивалась, что отец всё еще не защитил диплом и задерживается (он получил его 30 декабря и смог приехать лишь в следующем году), а живот растет и все это видят (будущего ребенка в письмах отцу она называла "тов. М", имея в виду меня, а родилась моя сестра Галочка). Я сейчас разбираю письма мамы, очень грустные и даже отчаянные.

Из Сталинска в Сталино она ехала с бабушкой поездом около месяца, выехала 25 сентября (на второй день поле свадьбы) и прибыла 16 октября. Поезд часто стоял на одном месте по нескольку дней, еду не везде удавалось находить, к тому же мама заболела гриппом, затем дизентерией и перенесла болезнь в поезде...

В Макеевке диавольские козни против моих родителей не прекратились: родившаяся в июне 1945 года моя сестра Галя умерла от дизентерии 16 ноября 1946 года в возрасте 1 год 5 месяцев 5 дней (так указано в свидетельстве о смерти на простом клочке бумаги). На ее смерти сказалось и то, что 1946‒1947 годы были голодными в "освобожденных областях" Украины, лекарств не хватало, и тогда там умерло от голода и болезней полтора миллиона человек. Врачи сказали отцу, что больной девочке "нужен лимон", но отец не смог его найти во всем городе и вернулся со слезами (впрочем, этот лимон, как потом оказалось, не был нужен).

А я был рожден 18 сентября 1948 года бездыханным. После родов мамой занимались акушерки, но она забезпокоилась, почему не слышит моего крика, и настояла, чтобы меня подали ей. Я не дышал и никакие шлепки не помогали. Тогда присутствовавший старый врач взял меня за ноги и потряс вниз головой – из моего рта выпал комок слизи и лишь тогда раздался мой первый крик...

Родился я в больнице, расположенной на другой стороне Ставка, в его северной части. Или в этой больнице я позже умирал. А может быть там объединилось и то, и другое. В возрасте полутора лет я тяжело болел целым букетом разных болезней, главной из которых тоже была дизентерия. Врачи сказали маме, что я не жилец. К этому времени, мне кажется, относятся и мои первые воспоминания в жизни: движущиеся белые халаты в темном полумраке ‒ всё в черно-белом свете....

Лишь когда мне было уже около сорока лет, мама рассказала мне (в письме из Ставрополя в Германию) о том, что меня спасло во время этой болезни. Вот этот рассказ.

«Когда тебе было 1 год и 5 месяцев, ты заболел дезинтерией. В то время ее очень боялись, и дети от нее часто умирали. Меня с тобой положили в больницу. В палате нас было 2 больных детей с матерями. Лечили тогда дизентерию сульфамидинами, препаратами-порошками. И когда стали давать тебе порошки. у тебя началась рвота. Тогда стали тебе колоть пенициллин. Его тогда считали панацеей от всех болезней. (Это потом через 30 лет доказали, что пенициллин при дезинтерии не помогает.)

Но от него тебе стало еще хуже. Ты ничего не мог есть, если что и съешь ‒ тут же вырвешь, даже воду не мог пить. И все время была температура 39º. Сидеть уже не мог. только лежал и очень боялся уколов, которые тебе делали через каждые 4 часа. При виде медсестры та плакал. Лежал такой худой с печальными глазенками и плачущим видом.

И вот вызывает меня к себе в кабинет гл. врач и говорит, что ты больше трех дней не проживешь. (Каково мне было это слушать, ведь и первая Галя умерла по их вине ‒ я потом только это поняла, а сначала я верила медикам, как богам.)

Я весь день проплакала у твоей кровати, а ночью под утро кто-то мне мужским голосом говорит: «Читай "Отче наш"». Я отвечаю: я не знаю. А этот голос властно твердо приказно сказал: "Так выучи!"

Утром, когда пришла уборщица (пожилая женщина), я ее спросила: ¬ Вы знаете "Отче наш"? Она ответила, что знает. Я попросила мне прочитать, записала и целый день читала над тобой, плача, стоя на коленях у твоей кровати. В этот день ты особенно был тяжелым (видимо, был твой последний день) ‒ ты целый день проплакал: А-а-а... А-а-а. не пил, не ел. К 5 часам вечера выбился из сил и уснул. В 6 часов пришла сестра делать укол, и тут как будто кто-то мне подсказал ‒ не буди. не давай. И я осмелилась сказать ¬ не трогайте, не будите, он весь день проплакал, от только что уснул. Она ушла. Потом приходит в 10 ч. вечера (через 4 часа). Я опять сказала ‒ не дам его будить, он спит. В 2 часа ночи ‒ то же самое. В 6 часов утра пришла сестра опять. Я сказала ‒ замерю температуру, если будет, тогда будете колоть.

В 7 часов меряю температуру ‒ нормальная! И после этого я не разрешиа никаких лекарств, ты начал поправляться, и нас через 3 дня выписали домой. Но в первый день выздоровления я кормила тебя (как птенца) тем, что сама пережую и со своей слюной пищу давала (курятину, кашку и др.). Эта болезнь задержала твой рост ‒ ты долго не вставал и не ходил, был рахитичным.

А я на всю жизнь запомнила "Отче наш" и часто молюсь за тебя, чтобы у тебя всё было хорошо, и за то, чтобы мы увиделись и чтобы ты вернулся» (Из письма от 3/ХII-1987)

Видимо, после выздоровления меня и крестили. А может быть и раньше, потому Господь и счел меня достойным жизни?

Так Господь защитил меня от смерти, определив жить дальше – и когда мама мне это рассказала уже в пожилом возрасте, это стало и для нее толчком в обращении к Церкви, и для меня поводом задуматься: для чего-то я понадобился Господу Богу, и я Его должник...

Разумеется, и мои полтавские бабушки, особенно очень благочестивая Тетя Устя (так ее звала мама, поэтому так ее всю жизнь называл и я), внесли свой вклад в мое спасение ‒ думаю, именно она устроила крещение, что официально уже не запрещалось, но и не поощрялось. Помню, как она водила меня в церковь во время Великого поста прикладываться к ранам Христовым. Было страшно перед Ним, Распятым... Церковь находилась с другой стороны завода, надо было перейти через эстакаду над железнодорожными путями и затем проехать несколько остановок на трамвае. (Возможно, это церковь, о которой я нашел в интернете такое воспоминание И.А. Паршиковой: «В 1914 году был построен Свято-Троицкий храм, в 1928 году закрыт, а в 1939 году разрушен... [Во время войны] на территории оккупированной Макеевки открывается Свято-Троицкая церковь в здании теперешнего Укрсоцбанка... А после освобождения Макеевки под церковь выделяют помещение, где сейчас находится фабрика спецодежды, наискосок от стоматологии» (адрес этой фабрики сегодня примерно в том районе: ул. 118 Павших революционеров, 31). В 1958 г. и эта церковь была закрыта.

Большевики планировали «уничтожить имя Бога» на всей территории СССР к концу 1930-х годов. Церкви повсеместно уничтожались. Именно под немецкой оккупацией в Макеевке было открыто несколько храмов (из городского краеведческого музея мне написали, что целых шесть). А поскольку в годы войны в СССР Церковь была с 1943 года тактически использована в целях исторического патриотизма, то и после войны некоторые из открытых немцами храмов избежали немедленного разгрома (усиление антирелигиозной пропаганды, аресты духовенства, закрытие церквей начались с 1947 года).

Должен также отметить, что Тетя Устя своей терпеливостью, незлобивостью и праведной жизнью повлияла на меня уже после своей смерти (она не имела мужа и детей, муж ее из-за этого бросил, оставив ей лишь фамилию Буцкая, которую она произносила по-украински: "Буцька", но, выдавая ей паспорт, туповатые чиновники истолковали это по-русски как "Буцько", а она смиренно не стала добиваться исправления.) Тетя Устя не имела даже пенсии, так как ее документы пропали во время войны...

О жизни до революции мои бабушки рассказывали с ностальгией, например, как отец давал им гривенник на ярмарку, и его хватало там на увеселения и сладости. Дальнейшая жизнь у них была тяжелой: революционная смута, потеря мужей, большевицкий террор, голодомор как принудительная мера для "добровольного" вступления в колхозы: сопротивлявшиеся села окружали, отбирали все съестные припасы и вымаривали голодом ‒ так было и на Северном Кавказе, и в южных областях Сибири, во всех земледельческих районах СССР. Мама рассказывала, что во время голода в их селе Решетиловка родители не пускали детей на улицу ‒ боялись, что их утащат и съедят. Рассказывала, как вдоль их забора шла старушка, едва передвигая ноги, упала и умерла, и из ее разжатого кулака струйкой просыпалось на землю зерно ‒ видимо, несла домой... Тетю Устю, уже опухшую от голода, вывезла из голодающей местности на санках ее сестра Ефросинья, к сожалению, не помню подробностей. Все они смогли уехать в Сибирь, в Сталинск ко второму мужу ‒ Кобищану.

Тетя Устя, как я уже написал, вернулась в Решетиловку накануне войны. Я спрашивал ее про жизнь под немецкой оккупацией, но, к моему удивлению, она никаких зверств не видела, разве что зимой немцы заставляли сельчан расчищать дороги от снега. Впрочем, в их местности не было и партизан, именно в борьбе с которыми применялись немцами карательные меры. А многие жители больше опасались возвращения советской власти и уходили с немцами. И некоторым было чего опасаться: Прасковья (1919 г.р.), племянница моих бабушек, дочь их брата Иллариона Бережецкого, работала при немцах в аптеке и получила за это десять лет воркутинских лагерей, откуда вернулась с туберкулезом. Мы с моей кузиной Женей как-то летом, примерно в 1960 году, гостили у деда Иллариона в Тараще под Белой Церковью, и я помню характерную жесткую зэковскую печать горечи на лице тети Паши, примерно, как зэков гримируют в художественных фильмах)...

Следует также уточнить, что мои родители после войны восстанавливали макеевский завод, который был разрушен не немцами, а еще в начале войны отступавшими советскими частями, вернее, этим везде занимались специальные отряды НКВД ‒ чтобы не оставлять немцам ничего ценного. Взрывали предприятия, мосты, электростанции, водопроводы, склады, административные здания (разумеется, потом во всем этом советские пропагандисты винили немцев), так что жизнь населения в освобожденных от оккупации городах начиналась в условиях полной разрухи.

Эти лишения и страдания, возможно, приучили моих бабушек к терпеливости, но и выработали экономный, нерасточительный, как еще говорят "кулацкий", то есть прижимистый образ жизни. В частности сберегались все испортившиеся вещи, которые еще могли для чего-то пригодиться (так оно порою и бывало), разумеется, недопустимо было выбрасывать еду, приходилось доедать через силу. Однажды, я в каком-то порыве все свои игрушки, сделанные для меня сибирской бабушкой, подарил жившим во дворе бедным цыганским детям, ‒ но украинские бабушки велели всё вернуть обратно. И были правы: это было мое неуважительное отношение к труду бабушки Веры (жаль, что не сохранились эти игрушки как память о ней ‒ только на фотографиях).

Прабабушка Наталья Николаевна (ур. Колокольцóва) и бабушка Вера в г. Кузнецк (с 1932 г. Сталинск , с 1961 г. Новокузнецк) мастерят игрушки как подарок правнуку-внуку в Макеевку. Примерно 1952 г.

С сибирской бабушкой с отцовской стороны Рузиной Верой Павловной. Макеевка, примерно 1953 г.

Как я уже сказал, наш дом близ завода я нашел в интернете (спутниковая карта Гугля) по детским воспоминаниям: завод, трамвайная линия на нашей улице, за ней парк и Ставок. Неподалеку, на противоположной стороне улицы рядом с парком, был мой детский сад. Эта улица на картах носит имя Кирова, хотя в письмах родителей они, по крайней мере, в 1951 году, указывали адрес: Старая колония, ул. Ленина 27/1 кв. 10. Видимо, они позже с Ленина перебрались на Кирова? Или улицу переименовали, присвоив имя Ленина более солидной улице в центре города? Ведь улица Ленина находится не в Старой колонии, а по другую сторону завода в центральной части города, которую я совершенно не знал... В краеведческом музее Макеевки (в переписке) мне этого не смогли объяснить, хотя помогли уточнить расположение детсада у парка, значит и место дома на этой улице я запомнил правильно.

Я помню прогулки с родителями в парке у ставка, есть много фотографий у скульптур: с медведем, со спортсменкой, у фонтана. Помню, как нашел в парке грибок (шампиньон), бабушки его сварили в супе и я съел его ‒ очень вкусная первая в жизни "добыча".

Основное время я проводил во дворе, в центре которого была куча песка, но без ограждений она постепенно расползалась и смешивалась с землей и пылью. Однажды самосвал привез кучу свежего песка ‒ вот была радость! Мы в нем "купались" и эту кучу тоже быстро растерзали.

Еще нам нравилось класть на трамвайные рельсы металлические предметы и удивляться потом, как их расплющивало: гвоздь превращался в плоский меч, запечатлевая в себе эту силу, превосходящую прочность железа, а монетка превращалась в тонкий безсмысленный кружок, лишенный прежнего имени, достоинства и ценности, прежде обозначавшейся цифрой.

Жизнь в грешном мiре уже в детстве дает о себе знать ‒ как это потом анализируешь в зрелом возрасте. Это прежде всего детский эгоизм, когда ребенок утверждает свое "право собственности" и жадничает ‒ несомненно, такое было и у меня. Или бывают дети жестокими.

Где-то в три-четыре года во мне проявилось то, что Церковь называет первородной греховностью человеческой натуры ‒ безпричинное зло, особенно непонятное именно в несознательном ребенке: однажды я, чтобы сделать что-то приятное котенку, несколько раз намеренно бросил его о настенный ковер над кроватью, чтобы тут же пожалеть его, таким странным способом проявляя к нему свою любовь. Это было лишь один раз, спонтанно, но осталось запомнившимся пятном, подтверждавшим древнюю богословскую антропологию...

Еще один пример: в пятилетнем возрасте я влюбился в Люду в нашем дворе, она была чуть постарше, но отвечала взаимностью, мы часто играли вместе и однажды, забравшись под кровать в ее доме (наши бабушки разговаривали рядом за столом) по-детски наивно и целомудренно, из любопытства и еще без стыда, просвещали друг друга о том, чем мальчики отличаются от девочек, сами ничего в этом не понимая. Уже дети чувствуют в этом какую-то тайну, которая в своей онтологической глубине полностью не раскрывается даже в зрелом возрасте (просто взрослые люди к этому привыкают как к данности): почему человек создан именно таким, двуполым? Но думаю, что если бы нам, теоретически, пришлось бы взрослеть в отсутствие чьих-либо объяснений о супружеской жизни, то человеческая природа сама сделала бы это, как, вероятно, было у изгнанных из рая еще совсем одиноких Адама и Евы. С тех пор это чувство пола инстинктивно живет в человеке, и Церковь, не считая его праведностью, как близкое к животному, а ставя гораздо выше девственность и монашеское безбрачие, аскетическое воздержание и посты, помогающие получить Божию помощь в трудные времена ‒ всё же не запретила его (примечательны апостольские поучения в этом отношении), а лишь ограничила облагораживающими условиями священного супружества, как огонь ограждают стенками печи.

В середине ‒ Люда, справа один из мальчиков нашего двора

Уже в то время я обрел и свой первый "политический" опыт (также, конечно, осознанный лишь позже). Мой детский сад располагался неподалеку от нашего дома на противоположной стороне той же улицы, метрах в трехстах севернее. Во входном вестибюле доминировала огромная картина Сталина во всю стену, кажется окруженного радостными детьми, но я запомнил в ней именно "божественного" Сталина.

Утренник в детском саду. Я крайний справа.

Хорошо помню день его смерти: как толпа народа с красными знаменами и черными траурными лентами хаотически металась по нашей улице, преграждая путь трамваям, откуда-то, будто из-под земли, звучала траурная музыка, проникавшая повсюду, и казалось, весь мiр переродился и взрослые люди, не зная, как жить дальше, от этого растерялись. Но не дети. Мальчишки нашли на тротуаре вафельную корочку от мороженого и поссорились из-за нее, на что им старшеклассник с траурной повязкой на рукаве сурово сказал: "Вот вы тут деретесь, а в Москве все люди плачут"...

Мать мне позже рассказала, что плакал и мой отец, даже будучи "дважды сыном врага народа" ‒ из-за чего ему было отказано в принятии в летное училище. На наглядном примере своей семьи я потом осознал, насколько сатанинская тоталитарная система корежит душу человека, принуждая ее любить зло и добросовестно служить ему, при этом человек полагает, что служит добру и Отечеству. Отец служил инженером, служил честно и самоотверженно, все свои лучшие человеческие качества и силы тратя на восстановление завода и гордясь этим. Его тогда, в 1952 году, приняли в партию, продемонстрировав доверие несмотря на его плохую биографию, ‒ он в то время был, пожалуй, образцовым продуктом новосозданного советского поколения, готового на подвиги по зову партии и не помнящего родства. Он был честным человеком, очень наивным, не способным на обман, но в то же время и показательной жертвой обманной системы. (Позже, когда я в эмиграции прочел "1984" Орвелла, я подумал об отце как такой же жертве, и защемило в груди ‒ сколько им было потеряно в дарованной ему жизни...)

Несколько лет спустя, видимо осенью 1957 года, к нам уже в село Бешпагир вновь приехала сибирская бабушка с инвалидом дядей Юрой, мы их встретили на вокзале в Ставрополе, на служебном автомобиле (от МТС или колхоза). Сев в него, она сразу же радостно сказала отцу о реабилитации его отчима Пахомова, чтобы и его обрадовать, и меня поразила реакция отца, продиктованная страхом и опять-таки наивная: он моментально закрыл ей рот рукой, чтобы она не говорила этого при колхозном шофере, подрывая отцовский авторитет, хотя шофер, разумеется, всё понял...

(Когда я уже учился в Москве и приезжал в родительский дом в Ставрополь, мы с отцом откровенно беседовали на политические темы, и он не одобрял моего созревавшего бунтарства против системы: «погоди, вот схватит тебя жизнь ‒ тогда поймешь, что это такое». То есть в основе его лояльности лежал страх, а не добровольный выбор. И когда этот страх стал исчезать в годы "перестройки", он стал, к счастью, освобождаться от советского морока, также и мама, раньше него и серьезнее... Новым препятствием на этом пути освобождения у отца стало то, что свергнувшие коммунизм перекрасившиеся в "демократов" партийные функционеры не могли быть привлекательной альтернативой: в сравнении с прежними служилыми коммунистами они проявили себя как откровенные эгоисты-разрушители, цинично отвергнувшие и былой "нравственный кодекс строителя коммунизма", который паразитировал на лучших человеческих качествах для целей античеловечной системы.)

В детском саду мне всё более-менее нравилось, кроме яичницы-глазуньи, жареного лука и молочных пенок, а также мне не удавалось засыпать в "мертвый час" после обеда: я разглядывал шероховатости крашеной штукатурки на стенке над кроватью и мысленно находил в ней различные изображения наподобие заданий на внимательность: "найди охотника в кустах".

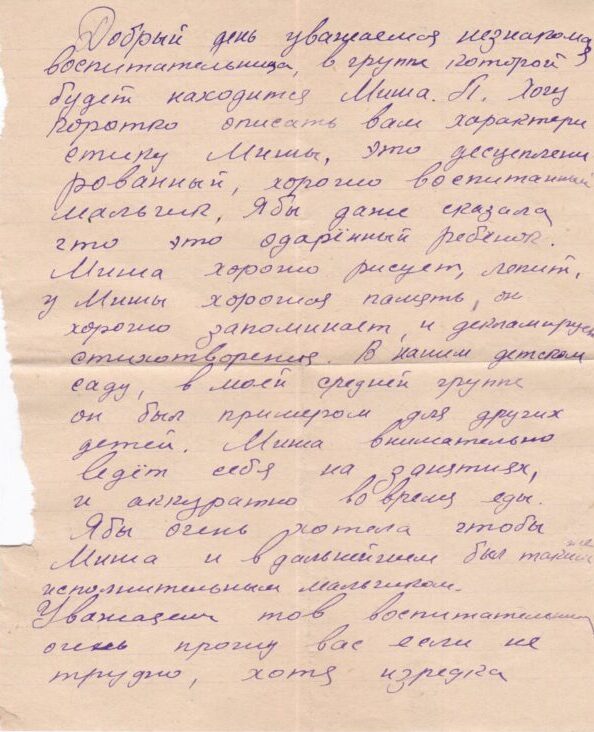

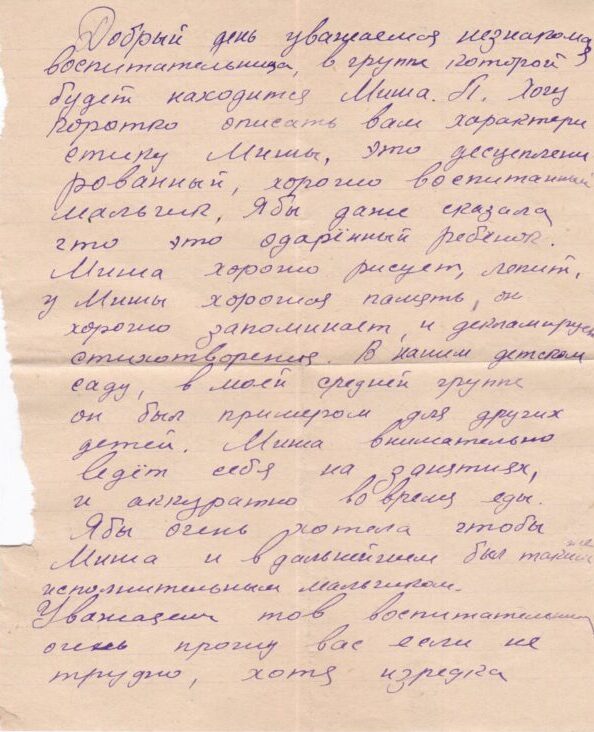

На днях (ноябрь 2020 г.), разбирая мамины письма, я нашел конверт с письмом моей детсадовской воспитательницы Александры Савельевны Волковицкой (детсад № 1 з-да им. Кирова, Совколония, Деловой переулок), которая, в связи с нашим отъездом из Макеевки, в мае 1954 г. написала письмо "Воспитательнице детского сада, где будет находиться Миша Пахомов". Это первая в моей жизни официальная характеристика, в возрасте 5 с половиной лет.

В прилагаемой "Выписке из истории развития ребенка" перечислены перенесенные мною тогда болезни (скарлатина, дизентерия, корь) и "антропометрические измерения на 3 апреля 1954 г.: вес 15,600, рост 103 см".

Но это письмо так и осталось безадресным, ибо следующего детсада у меня уже не было.

С тех пор мне не довелось побывать в Макеевке, хотя хотелось и планировал в последние годы, но помешала война в Донбассе, когда Макеевка попала в постоянную зону обстрела и границу с РФ для "туристов" закрыли. Место появления человека в мiр и первых лет его познания откладывается в онтологической памяти как ее начало, без которого всё дальнейшее не существовало бы. Вот почему у многих людей есть чувство родины, которое, бывает, просыпается даже в преклонном возрасте и заставляет собирать сведения о предках и даже посещать первые места своей жизни...

Так я и воспринимаю сейчас Макеевку как начало моего познания мiра, не "райского на земле", как хотелось бы, а далеко не во всем благоприятного, даже немного сурового, что приходится учитывать в своем стремлении к его познанию и своих возможностей и задач в этом мiре.

(Вторая половина этой главы тут не помещается, размещена далее: Бешпагир)

Опыт моего детства

Кто-то скажет: какой еще опыт может дать раннее детство, самая неразумная пора жизни?

Но оно очень необычно и неповторимо тем, что таинственно возникшее в мiре из ничего самосознание человека, еще не зная толком, что оно из себя представляет, и, исходя из своего инстинктивного разума, начинает познавать чудо окружающего мiра и себя в этом мiре. Ребенок видит мiр глазами первооткрывателя, не так, как привыкший к нему взрослый, поэтому дети часто задают необычные и смешные вопроса. Еще не возникает главного вопроса: для чего я в этом мiре? ‒ но выполняется какая-то предварительная программа, исконно заложенная в родившемся маленьком разумном существе, в его теле и в чувствах, которыми оно обладает.