Въ 1917 г., когда прошелъ какой-нибудь годъ съ тѣхъ поръ, какъ я началъ интересоваться богословской литературой, довелось мнѣ прочитать въ «Богословской Вѣстникѣ», журналѣ, издававшемся при Московской Духовной Академіи, статью Митрополита (тогда Архіепископа Харьковскаго) Антонія «Догматъ Искупленія». Статья произвела на меня сильное впечатлѣніе. Въ то время у меня создалась привычка выписывать въ записную книжку особенно понравившіяся мѣста изъ прочитанной книги. Выписки изъ «Догмата Искупленія» заняли у меня много страницъ въ этой записной книжкѣ.

Въ 1917 г., когда прошелъ какой-нибудь годъ съ тѣхъ поръ, какъ я началъ интересоваться богословской литературой, довелось мнѣ прочитать въ «Богословской Вѣстникѣ», журналѣ, издававшемся при Московской Духовной Академіи, статью Митрополита (тогда Архіепископа Харьковскаго) Антонія «Догматъ Искупленія». Статья произвела на меня сильное впечатлѣніе. Въ то время у меня создалась привычка выписывать въ записную книжку особенно понравившіяся мѣста изъ прочитанной книги. Выписки изъ «Догмата Искупленія» заняли у меня много страницъ въ этой записной книжкѣ.

Но вотъ подошло время, когда большевики подступали къ Сѣверному Кавказу, гдѣ семья наша жила сначала въ Кисловодскѣ, а потомъ въ Ессентукахъ. Надо было готовиться къ эвакуаціи. Въ этихъ случаяхъ передъ людьми становится вопросъ: что изъ вещей имъ особенно дорого, что брать съ собою, а что покинуть, поскольку багажъ долженъ быть очень ограниченнымъ. Для книголюба это вопросъ особенно болѣзненный. И вотъ среди тѣхъ немногихъ книгъ, которыя я могъ взять съ собою, была статья Митрополита Антонія «Догматъ Искупленія», вырванная мною для этого изъ «Богословскаго Вѣстника».

Уже въ Югославіи, при одномъ изъ первыхъ свиданій съ Митрополитомъ Антоніемъ, я услышалъ отъ него, что онъ хотѣлъ бы издать этотъ свой трудъ, но нигдѣ не можетъ найти соотвѣтствующаго номера «Богословскаго Вѣстника», вышедшаго уже во время революціи, незадолго до прекращенія и самого изданія журнала, а за границу, по-видимому, не дошедшаго. Владыка былъ очень обрадованъ, когда узналъ, что у меня сохранилась его статья, въ которую онъ вложилъ столько любви, убѣжденности и вѣры. Я, конечно, предоставилъ ему вырванную статью, и она вскорѣ же была издана имъ въ 1922 г., едва ли не съ помощью Антіохійскаго Патріарха Григорія, особенно почитавшаго Владыку Антонія.

Я не ошибусь, если скажу, что изъ всѣхъ своихъ сочиненій Митрополитъ Антоній особенно дорожилъ «Догматомъ Искупленія», который онъ обдумывалъ и вынашивалъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Его православное сознаніе, росшее подъ впечатлѣніемъ глубокаго изученія святоотеческихъ твореній и ряда русскихъ богослововъ, не могло мириться съ западнымъ толкованіемъ одного изъ основныхъ догматовъ нашей Церкви. Толчокъ къ возвращенію богословія отъ западной схоластики къ святымъ отцамъ былъ данъ А.С. Хомяковымъ и уже проявлялся въ работахъ разныхъ богослововъ, частично учениковъ самого Митрополита Антонія.

Если Архим. Сергій (впослѣдствіи именовавшійся Патріархомъ), Несмѣловъ, Свѣтловъ и др. подготовили почву для правильнаго пониманія догмата искупленія своей критикой юридическаго западнаго подхода къ нему, то въ значительной мѣрѣ они разрабатывали мысли, которыя были указаны какъ требующія изслѣдованія еще св. Григоріемъ Богословомъ въ его Словѣ на Пасху.

«Остается, — говоритъ онъ, — изслѣдовать вопросъ и догматъ, оставляемый безъ вниманія многими, но для меня требующій изслѣдованія. Кому и для чего пролита сія изліянная за насъ кровь — кровь преславная Бога и Архіерея и Жертвы? Мы были во власти лукаваго, проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купившіе себѣ поврежденіе. А если цѣна искупленія дается не иному кому, какъ содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причинѣ принесена такая цѣна? Если лукавому, то какъ сіе оскорбительно! Разбойникъ получаетъ цѣну искупленія, получаетъ не только отъ Бога, но самаго Бога, за свое мучительство беретъ такую безмѣрную плату, что за нее справедливо было пощадить и насъ. А если Отцу, то, во-первыхъ, какимъ образомъ? Не у Него мы были въ плѣну. А во-вторыхъ, по какой причинѣ кровь Единороднаго пріятна Отцу, Который не принялъ и Исаака, вмѣсто словесной жертвы давъ овна? Или изъ сего видно, что пріемлетъ Отецъ не потому, что требовалъ или имѣлъ нужду, но по домостроительству и потому, что человѣку нужно было освятиться человѣчествомъ Бога, чтобы Онъ Самъ избавилъ насъ, преодолѣвъ мучителя силой, и возвелъ насъ къ Себѣ черезъ Сына посредствующаго и все устрояющаго въ честь Отца, Которому оказывается Онъ во всемъ покорствующимъ. Таковы дѣла Христовы, а большее да почтено будетъ молчаніемъ» (Твор. Изд. 3-е, Москва, 1899, стр. 142-143).

Святитель могъ на этомъ остановиться, потому что въ его время еще не было западной юридической теоріи объ искупленіи. Эта теорія, въ своемъ практическомъ примѣненіи давшая такое уродливое явленіе, какъ римскія индульгенціи, въ наше время уже настоятельно требовала православнаго отвѣта. Въ части критики этотъ отвѣтъ достаточно полно дали архим. Сергій, Свѣтловъ и др., а Митрополитъ Антоній раскрылъ уже положительное ученіе о томъ, что св. Григорій по несомнѣнно серьезнымъ соображеніямъ того времени почтилъ молчаніемъ. Въ дни Митрополита Антонія юридическое заблужденіе настолько выросло, что онъ принужденъ былъ нарушить это молчаніе. За это богословская наука и всѣ мы, вѣрующіе, обязаны ему вѣчной благодарностью.

Мысли Митрополита Антонія получили дальнѣйшее развитіе въ полномъ согласіи съ нимъ въ Догматикѣ о. Іустина Поповича, впрочемъ, по принятому имъ въ его трудѣ правилу не ссылаться ни на кого изъ современныхъ богослововъ, а только приводить слова святыхъ Отцовъ. Онъ нашелъ у нихъ много сродныхъ мыслей, но только не сведенныхъ въ систему, какъ сдѣлалъ это Митрополитъ Антоній и вслѣдъ за нимъ и самъ о. Іустинъ. Въ его изложеніи, на основаніи ихъ словъ, дополняется многое изъ сказаннаго Митрополитомъ Антоніемъ и совершенно устраняется то недоразумѣніе, которое возникло у недоброжелательной критики, упрекавшей Митрополита Антонія въ якобы умаленіи значенія крестныхъ страданій Спасителя.

Эта критика основана въ большой мѣрѣ на невнимательномъ чтеніи словъ Митрополита, который исходилъ изъ того, что Богочеловѣкъ имѣлъ человѣческую плоть и человѣческую душу, и поэтому страдали обѣ части Его человѣческой природы.

Если западное богословіе останавливалось на страданіяхъ тѣла, то Митрополитъ Антоній, отнюдь не пренебрегая ими, больше сосредоточилъ свое вниманіе на страданіяхъ души Спасителя. Поэтому несправедливо было говорить, будто онъ пренебрегалъ Голгоѳой и центръ тяжести переносилъ съ нея на Геѳсиманію. Вовсе нѣтъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ старался проникнуть въ душевныя страданія Богочеловѣка, какъ проявленіе Его сострадательной любви, духовно соединяющей насъ съ Нимъ и возрождающей чадъ Св. Церкви. Напомню слова Владыки Антонія, оставшіяся незамѣченными со стороны его критиковъ: «Онъ (Спаситель) былъ подавленъ величайшей скорбью въ ту ночь, когда совершилось величайшее въ исторіи человѣчества злодѣяніе, когда служители Божіи, въ соучастіи съ ученикомъ Христовымъ, одни по ревности, другой по корыстолюбію, рѣшили умертвить Божественнаго Сына. Вторично (выдѣлено мною, — Е. Г.) эта подавляющая скорбь объяла Его пречистую душу на крестѣ, когда уже весь жестокій народъ не только не смягчился Его страшными тѣлесными мученіями (душевныхъ, конечно, они и понять не могли), но и злобно издѣвался надъ Страдальцемъ».

Не къ одной Геѳсиманіи, а и къ Голгоѳѣ, вопреки не всегда добросовѣстнымъ критикамъ Митрополита, надо отнести его слова: «Въ этомъ и состояло наше искупленіе».

Развивая мысли Митрополита Антонія, архим. Іустинъ въ своей «Догматикѣ» какъ бы подводитъ имъ итогъ, когда разъясняетъ, что дѣло искупленія нельзя сводить ни къ какому одному моменту: страданія Спасителя начались уже съ момента рожденія Его въ міръ и продолжались до распятія Его на крестѣ между двумя разбойниками. Не могъ не страдать и непрерывно не мучиться Богочеловѣкъ, Который ежеминутно имѣлъ передъ Своими всевидящими очами всѣ грѣхи, всѣ пороки, всѣ преступленія Своихъ современниковъ, равно какъ и всѣхъ людей всѣхъ временъ. Отецъ Іустинъ пишетъ слова, находящіяся въ полномъ созвучіи съ сочиненіями Митрополита Антонія, котораго онъ такъ почиталъ:

«И до Геѳсиманіи, но особенно въ Геѳсиманіи, человѣколюбивый Господь пережилъ всѣ муки человѣческаго естества, нахлынувшія на Него вслѣдствіе грѣха; перестрадалъ всѣ страданія, какими страдала человѣческая природа отъ Адама до послѣдняго его потомка; переболѣлъ всѣми человѣческими болѣзнями, какъ Своими; и въ то же время имѣлъ передъ Своими всевидящими очами милліарды человѣческихъ существъ, которыя вслѣдствіе грѣха мучаются въ объятіяхъ смерти, болѣзни и порока... Въ Немъ, истинномъ Богочеловѣкѣ, плакала и рыдала человѣческая природа, созерцая все то, что она совершила паденіемъ въ грѣхъ и смерть» (Протосингелъ Др. Іустинъ Поповичъ. «Догматика Православне Цркве», Бѣлградъ 1925, Т. II, стр. 377).

Нельзя не пожалѣть, что «Догматика» о. Іустина во время войны была почти цѣликомъ уничтожена и стала величайшей рѣдкостью. Она также не была переведена на русскій языкъ, и поэтому недоступна большинству нашихъ богослововъ. А между тѣмъ, не называя Митрополита Антонія, о. Іустинъ далъ обоснованный отвѣтъ на основаніи Святыхъ Отцовъ по всѣмъ пунктамъ, какіе высказывались оппонентами Митрополита Антонія.

Когда я въ молодости читалъ «Догматъ Искупленія», то меня, еще только начинавшаго читать богословскія книги пятнадцатилѣтняго юношу, захватила свѣжесть и глубина мысли автора, соединенная съ простотою изложенія. Съ тѣмъ же чувствомъ я переживаю его мысли, читая его творенія и теперь. Митрополитъ Антоній вообще воспринималъ догматы не какъ отвлеченныя, сухія формулы, а какъ откровеніе, данное намъ для направленія нашей жизни. Онъ сознавалъ и разъяснялъ, что истины Божіи открываются не для удовлетворенія нашей любознательности, а для воспріятія ихъ душою и сердцемъ. Митрополитъ Антоній жилъ ими, и потому могъ съ такой силой передавать ихъ своей паствѣ, ученикамъ и почитателямъ. Главнымъ свойствомъ его была любовь къ Богу и людямъ. Это чувство, соединенное съ глубокой православной эрудиціей, открыло ему пониманіе великихъ истинъ, которыя онъ изложилъ намъ для нашего наученія и спасенія.

Я думаю, что многіе интересующіеся православнымъ богословіемъ, а особенно всѣ почитатели памяти Митрополита Антонія, будутъ благодарны Преображенскому монастырю за то, что тамъ позаботились о переводѣ замѣчательнаго сочиненія нашего великаго богослова на англійскій языкъ.

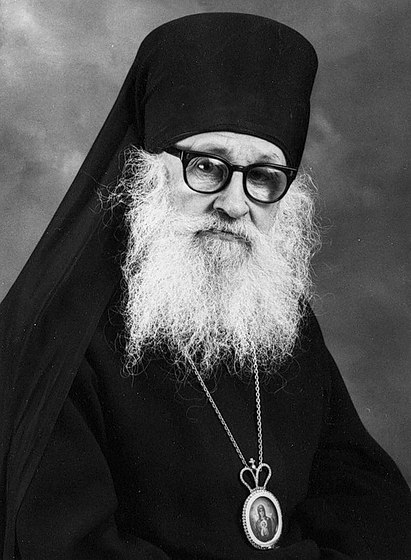

Епископъ Григорій (Граббе)

1978 г.

Источникъ: Епископъ Григорій (Граббе). Церковь и ея ученіе въ жизни. (Собраніе сочиненій). [Томъ четвертый]: Завѣтъ Святого Патріарха. — М., 1996. — С. 38-42.

См. также:

С.Т. Для чего Бог Отец послал Своего Сына Христа на казнь?

Христос принес Себя в жертву не кому-то - Он просто принес Себя в жертву ради людей. Как Александр Матросов принес себя в жертву ни немцам, ни своим товарищам, а просто пожертвовал своей жизнью ради выполнения боевого задания.

А взятие Христом на себя всех грехов («Вземляй грехи мира») означает прощение их христианам в таинстве Исповеди.

Иван, Вы опять благочестиво, но мимо основного смысла данной проблемы... Для чего потребовалась столь ужасная жертва Сына Божия и в чем ее искупительный смысл? Вот над этим вопросом размышлял митр. Антоний.

Михаил Викторович, вы опять невнимательны: в статье в том числе рассматривается вопрос, кому была принесена Христова жертва:

"«Остается, — говоритъ онъ, — изслѣдовать вопросъ и догматъ, оставляемый безъ вниманія многими, но для меня требующій изслѣдованія. Кому и для чего пролита сія изліянная за насъ кровь — кровь преславная Бога и Архіерея и Жертвы? Мы были во власти лукаваго, проданные подъ грѣхъ и сластолюбіемъ купившіе себѣ поврежденіе. А если цѣна искупленія дается не иному кому, какъ содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причинѣ принесена такая цѣна? Если лукавому, то какъ сіе оскорбительно! Разбойникъ получаетъ цѣну искупленія, получаетъ не только отъ Бога, но самаго Бога, за свое мучительство беретъ такую безмѣрную плату, что за нее справедливо было пощадить и насъ. А если Отцу, то, во-первыхъ, какимъ образомъ? Не у Него мы были въ плѣну. А во-вторыхъ, по какой причинѣ кровь Единороднаго пріятна Отцу, Который не принялъ и Исаака, вмѣсто словесной жертвы давъ овна? Или изъ сего видно, что пріемлетъ Отецъ не потому, что требовалъ или имѣлъ нужду, но по домостроительству и потому, что человѣку нужно было освятиться человѣчествомъ Бога, чтобы Онъ Самъ избавилъ насъ, преодолѣвъ мучителя силой, и возвелъ насъ къ Себѣ черезъ Сына посредствующаго и все устрояющаго въ честь Отца, Которому оказывается Онъ во всемъ покорствующимъ. Таковы дѣла Христовы, а большее да почтено будетъ молчаніемъ» (Твор. Изд. 3-е, Москва, 1899, стр. 142-143)."

"Для чего потребовалась столь ужасная жертва Сына Божия и в чем ее искупительный смысл"

А этот вопрос в статье, на мой взгляд, по сути вообще не раскрыт.

Уважаемый Иван, смысл статьи вл. Григория в защите "Догмата искупления" митр. Антония от нападок (которые тут не было необходимо повторять). Главное, о чем шел (и до сих пор идет) спор: в чем смысл Искупления, в западной торгово-юридической трактовке или в предлагаемом уточнении м. Антония. Фактически Вы оглашаетесь с м. Антонием и вл. Григорием, не углубляясь в трактовку смысла жертвы Христа - а это само важное.

Или Вы в чем-то не согласны с обими сторонеами спора, говоря: "Христос просто принес Себя в жертву ради людей"?

" не углубляясь в трактовку смысла жертвы Христа"

Так никакой трактовки смысла жертвы Христа я здесь не увидел. С одной стороны, "западная торгово-юридическая трактовка" что Христос якобы принес себя в жертву Богу-Отцу - это, естественно, ложь, о чем я и написал выше: "Христос принес Себя в жертву не кому-то - Он просто принес Себя в жертву ради людей. ". С другой, понятно, что Господь страдал и находясь в Гефсиманском саду, молясь до кровавого пота, и тем более на Голгофе, претерпевая не только страшные телесные муки, но и богооставленность. Но в статье за общими словами совершенно не раскрыт конечный смысл этих страданий: ни для самого Спасителя - в плане обожения его человеческой воли, ни для людей как пример послушания до смерти.