Многие консерваторы в восторге: наконец-то, пришел к власти в главной стране западного, да и всего мiра желаемый также и многими русскими патриотами и консерваторами и столь же патриотичный Дональд Трамп. Однако, уже с первых дней его правления стало видно, что уже отмеченный, к примеру, Е. Холмогоровым перехват им, вроде бы, должных осуществиться в политике и жизни России консервативных принципов, призван, вне зависимости даже от личных воззрений и целей самого Трампа, лишь замаскировать, отодвинуть на задний план в глазах нравственно здорового человека и человечества главную стоящую перед ним цель – укрепление и возвеличивание "Израиля" и как государства и как мiрового центра – нового и решительного шага на пути к конечной судьбе народов, ради чего и допущен к власти новый-старый президент.

Многие консерваторы в восторге: наконец-то, пришел к власти в главной стране западного, да и всего мiра желаемый также и многими русскими патриотами и консерваторами и столь же патриотичный Дональд Трамп. Однако, уже с первых дней его правления стало видно, что уже отмеченный, к примеру, Е. Холмогоровым перехват им, вроде бы, должных осуществиться в политике и жизни России консервативных принципов, призван, вне зависимости даже от личных воззрений и целей самого Трампа, лишь замаскировать, отодвинуть на задний план в глазах нравственно здорового человека и человечества главную стоящую перед ним цель – укрепление и возвеличивание "Израиля" и как государства и как мiрового центра – нового и решительного шага на пути к конечной судьбе народов, ради чего и допущен к власти новый-старый президент.

Прекрасная иллюстрация к этому - цитата из книги нового министра обороны США Питера Хегсета "Американский крестовый поход": «Если вы не понимаете значение Израиля и почему он является основой всей Западной цивилизации с США в виде её величайшего олицетворения, значит, вы не знаете историю... Вы можете любить Америку, не любя Израиль, но это говорит о вашем незнании Библии и Западной цивилизации».

Объяснение такому странному заявлению, вроде бы христианина, можно найти в работе Михаила Назарова "Америка как анти-Рим". Протестантский фундаментализм смыкается в эсхатологической перспективе с иудаизмом. Деятели мiровой закулисы умеют жертвовать шахматными фигурами, вроде некоторого оживления "традиционных ценностей" и возможных уступок России по Украине ради мата подлинному христианству. Возможно, речь уже идёт о "прельщении избранных".

Несмотря на то, что в России правящий класс по мiровоззрению, по крайней мере, в решающей его части таков же, как и отнюдь не решающая, но находящаяся на виду на Западе "элита", главным препятствием к утверждению власти машиаха является народ русский, вернее та его часть, которая не утратила православного самосознания. Способна ли она в одиночку противостоять и разлагающему влиянию собственных власть имущих и силовому, и такому же разлагающему и запутывающему влиянию мiровой закулисы? Даже если представить себе, что наше правительство стало бы национальным и христианским, то слишком уж неравны силы сторон.

В этих условиях, не основной, конечно же, но важной задачей станет, да и стоит сейчас, поиск в остальном мiре союзников, способных понять, оценить, принять значение России для судеб народов. Излишне говорить, что такого полного понимания могут достичь только православно воцерковлённые люди. Но и многие из инославных христиан (опустим здесь исламскую умму) видят, к чему направляется дело, возьмём, примеру, правых католиков-лефевристов и прочих, которые по мере сил противостоят общему потоку.

Довольно много в среде патриотов говорилось о бурах. Но они, в силу своих близких, если не идентичных с американскими фундаменталистами религиозных убеждений, скорее пехота Трампа. В ЮАР, кстати, при апартеиде еврейская община чувствовала себя отлично и в лице Оппенгеймеров владела алмазными копями и алмазной торговлей. В остальных в прошлом протестантских странах примкнуть к антисионистскому блоку, наверное, могут лишь единицы.

Тем не менее, игнорировать возможных союзников на Западе было бы крайне неразумно. Как кажется, их мы можем искать только среди католиков и то только в течениях вне католического официального мейнстрима.

Для приближения западного человека к Православию много сделано свт. Иоанном Шанхайским и его последователями подчеркиванием общего православного наследия и почитанием в РПЦЗ православных святых, просиявших в странах Западной Европы во времена общей ещё Церкви.

Но вот что хотелось бы сказать: национальные характеры, национальная специфическая религиозность сформировались у народов даже в христианстве в том числе и под влиянием великих в духовном смысле людей. Так на русский и в особенности великорусский менталитет оказал огромное формирующее влияние прп. Сергий Радонежский, на сербов – святой Савва. А вот на немцев, включая протестантов, такое же формирующее влияние оказал, по мнению многих, Майстер Экхарт – католик, хотя по свидетельству многих, и неортодоксальный.

Всегда ли духовный деятель, принадлежащий Католической церкви безусловно отрицательная величина? Думаю, что нет. Взять, к примеру, Иеронима Савонаролу, оказавшего определяющее влияние на прп. Максима Грека. Его "Об искусстве хорошо умирать", переведенное редактором органа РПЦЗ "Православная жизнь" архимандритом Амвросием (Погодиным) и опубликованное в этом журнале, способно обратить на путь ко спасению и людей, формально числящихся православными.

Хотелось бы, чтобы православное миссионерство, по крайней мере, учитывало приемлемое наследие Экхарта, более поздних выразителей немецкого духа: Франца Баадера, боровшегося с ультрамонтанизмом и горячего сторонника единства с Россией не только политического, но и духовного, а также иных духовных деятелей, отделяя в нем зерно от плевел вместо того, чтобы нести в народы только специфически русскую православность, могущую не найти отголоска в иностранной душе. Оправдание такого подхода есть в мыслях самих русских духовных лидеров – святых.

Вот что писал свт. Иоанн Шанхайский: «Каждому народу Божиим промыслом даны особые дарования. Каждая Церковь осуществляет свое задание, сообразно с теми дарованиями. Посему каждый народ, или объединение сродных народов, имеет свою Церковь, и такое разделение церковной власти помогает делу проповеди. Поэтому Православная Церковь допускает учреждение новых местных Церквей и тем – новых центров проповеди. Так возникла и Русская и славянские Церкви. Итак, каждый народ имеет свои особенности духа и то есть основание образования поместных народных Церквей. Все они вместе составляют Единую Вселенскую Церковь и приносят в нее те особенности и дарования, как приносят добрые рабы приобретения на данные Богом таланты. Так созидается Богу угодное сочетание духовных звуков и цветов, которыми украшается Церковь, объединяющая во славу Божию все народы. Сию красоту земля приносит небу как благовонное кадило. В ту красоту и Русская Церковь приносит свои цветы и свои звуки: сравним суровую иногда строгость праведников Востока и умиленность духа русских святых».

Выразителями и часто своими идеями, и своей деятельностью принимавшими участие в формировании национального облика европейских народов их «особенностей духа» были многие инославные духовные деятели. Опора на них в их истинных прозрениях сделает для инославного человека подлинное Христианство более близким.

Не замахиваясь, однако, на несбыточные в полноте попытки оправославливания западных христиан, можно найти точки соприкосновения и единства с ними в борьбе с мiровым злом. Есть в общей целостности православного мiровоззрения и нечто безусловно общее с наследием западных христиан и что, при взаимном познании укрепило бы союз между русскими православными монархистами и европейскими христианскими консерваторами, открыв перед ними созвучие заветных для них идеалов и волю к их реализации в национальной России. Это, как утверждает один из православных иерархов, ‒ то, что, «Доктрина Католической Церкви по социальному вопросу в значительной степени совпадает с учением о том же Православной Церкви».

На мой взгляд, такое сближение и обмен мыслями и идеями способствовал бы и обогащению православной русской идеологии. Конечно, сказанное не относится к современному папскому учению, а к тому как на практике реализовывалось оно в лучшие для христианства Средние века и как оно было осмыслено в энцикликах пап Льва XIII и Пия XI и трудах деятелей того же направления. Во всяком случае, такие русские православные деятели как священномученик о. Иоанн Восторгов, Лев Тихомиров, В.К. Саблер оценивали весьма положительно это направление католической мысли и призывали использовать её достижения.

На чём будет держаться и чем привлекать к себе людей «святых стан и град возлюбленный»? Неужели только на военной силе? Личная мораль не видна издалека. На мой взгляд, он должен сиять и государственной и общественной жизнью на христианских устоях.

Сколько же сейчас на Западе людей, могущих стать нашими близкими союзниками? Недавно, 18 января в Париже прошла демонстрация роялистов в честь Короля Людовика XVI. Вот о ней сообщение:

«Процессия демонстрантов-роялистов почтила память Государя, казнённого на гильотине 21 января 1793 года. Митинг был организован ассоциацией памяти Людовика XVI. Участники собрались во дворе церкви Сент-Огюстен перед маршем с факелами к часовне искупления в 8-м округе. От 600 до 800 роялистов прошли маршем по Парижу под лозунгами: "Франция, молодежь, королевская власть!", "Слава и честь Королю Людовику XVI", "Париж, роялист», "Все ненавидят республику" и "Да здравствует Король! Долой республику!".

Да, очень даже не густо. Но чем была Франция на протяжении двух веков для «прогрессивной общественности» и чем стала при президенте Макроне? Лидером на пути дехристианизации, революции, породителем «безсмертных принципов 1789 года». О том, что происходит сейчас особенно в области половой морали во Франции и каков президент «стыдно и глаголати». И потому даже сохранение скудных остатков – сродни чуду. Однако, каждая страна сильна не только наличными силами, но и накопленным в течении столетий духовным багажом, который, на мой взгляд, вполне может быть использован и нами.

Не зря старую Францию называли старшей дочерью Римской церкви. Монархический общественно-политический строй её был во многом таким, которого желали наши идеологи К. Леонтьев, Лев Тихомиров, многие правые организации в Русском Зарубежье до начала Второй мировой войны, русские солидаристы. Вот свидетельство французского мыслителя Огюстена Кошена автора ценной книги "Малый народ и революция":

«Здесь король обращается именно к целой нации в том виде, в каком она на данный момент сложилась и организовалась ‒ со своим и кадрами, с разнообразными иерархиями, с естественными подразделениями, с нынешними руководителями, какова бы ни была природа или источники их власти; тут и paca, и избирательный голос, и церковь, и государственные налоги, одним словом, все социальные силы, взятые реально, в деле, как они есть. Говорить о выборах здесь было бы бессмыслицей: речь идет только о созыве. Парламент выбирают, Штаты созывают.

Демократия и свобода "вообще" ‒ не принимаются в расчет. Говорят "свободы", как говорят "народы"; они были разных масштабов и разной природы, у каждой своя история и свои права, столь же многочисленные и разнообразные, как и те корпорации, чьей собственностью они были.

Напротив, естественно, что эта целиком организованная нация ведет себя иначе, нежели неорганическая масса голосующих. Король признает за ней активную, положительную роль, какую наши демократии и не думали отводить массам избирателей. Она способна проявить инициативу, сама составляет свои наказы, назначает, если это нужно, своих глашатаев и следит за каждым их шагом: наказ избирателей здесь обязателен к исполнению. Здесь не знают, что такое представители с общими полномочиями, что такое профессиональный политический состав, обязанный быть посредником между королем и нацией. Взаимоотношения одного с другим прямые, нация говорит сама за себя, без толмача-парламентария; и с этой стороны старое народное право далеко превосходит наши нынешние демократии».

Таковы Генеральные штаты Франции, таков же и наш Земский Собор.

В указанной книге Кошен обстоятельно, на основе множества фактов показал, как "малому народу" в его трактовке философским кружкам, оторванным от реальной производительной жизни всего "большого народа" и занимающимся безконечными словопрениями, в которых первый – не тот, кто принёс какую-то реальную пользу людям, а тот, кто одержал верх в споре, нашел удачное выражение, громкий лозунг и т.п., ‒ удалось разрушить организацию народа, сделать из него атомизированную массу, управляемую ловкими демагогами. Это в конечном итоге привело к трагедии ‒ казни короля, затем к массовому террору и истощению сил великой страны в наполеоновских войнах. Франция, как уже говорилось, надолго стала законодателем самоубийственных мод для всего мiра.

Но христианская нация не могла не породить и сопротивления революции, сначала в виде подобного нашему Белому движению движения шуанов и прочих вооруженных противников кровавого бардака, а затем более в области мысли и политической мирной борьбы.

Наиболее известны у нас такие французские "реакционеры" как де Местр и де Бональд. Первый, довольно широко у нас опубликованный и немало поживший в России, был ультрамонтаном, т.е. сторонником верховной власти папы даже в светских делах и безусловного подчинения ему национальных церквей, но, несмотря на это, ему удалось сказать немало истинного и полезного. Второй известен больше по имени.

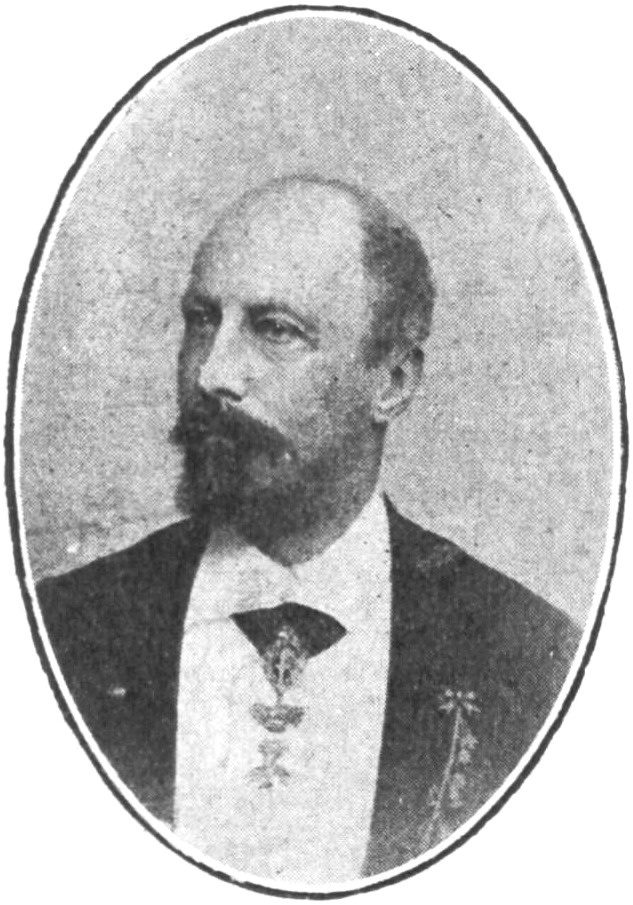

Но хотелось бы сказать о человеке, разработавшем и предложившем своей стране подлинную альтернативу того буржуазно-парламентаристского строя, что в ней установился в результате революции. Альтернатива эта, по моему мнению, есть то, что органически входит в социальное учение христианства, являясь её основополагающим камнем, то, что роднит это учение со взглядами указанных русских мыслителей и течений. Речь идёт о маркизе Рене Ла Тур дю Пэне и разработанным им учении христианского корпоративизма.

Но хотелось бы сказать о человеке, разработавшем и предложившем своей стране подлинную альтернативу того буржуазно-парламентаристского строя, что в ней установился в результате революции. Альтернатива эта, по моему мнению, есть то, что органически входит в социальное учение христианства, являясь её основополагающим камнем, то, что роднит это учение со взглядами указанных русских мыслителей и течений. Речь идёт о маркизе Рене Ла Тур дю Пэне и разработанным им учении христианского корпоративизма.

Правда, не он был его основоположником. Учение это зародилось в Австрии, основополагающие его идеи были сформулированы бароном Фогельзангом, о котором я уже рассказывал. Но оно было им развито и приведено в удивительную ясность, свойственную романскому гению.

Конечно, можно сказать, что такая подробная разработка в католичестве социальной тематики истекает из погруженности Католической церкви в земные интересы, в мiрскую жизнь. И в этом есть правда. В русской мысли нечто подобное католической направленности проявилось в Зарубежье в "парижском богословии" и в русском рассеянии вне Русской зарубежной церкви как "правда о земле". РПЦЗ же главное внимание уделяла "правде о Небе", может быть несколько игнорируя тоже волнующие православные души проблемы.

Но как верно, на мой взгляд, указывает М.В. Назаров: «В России нужно не повторять и не углублять, а преодолеть этот раскол. Для этого нужно понять достоинства и недостатки тех и других – и соединить достоинства». Да и РПЦЗ не безусловно отвергала "правду о земле". Так, к примеру, в её органе "Православный путь" была напечатана работа верного сына Русского Православия и Русской зарубежной церкви, много сделавшего для противодействия католической экспансии Н.Н. Воейкова "О корпорациях в истории" прямо касающаяся, кстати, темы настоящей статьи.

Но вернёмся к маркизу. Происходил он из древнего рода французских аристократов, один из его прямых предков сражался в крестовом походе вместе с Людовиком IX.

В семье он приобрел глубокую веру и монархизм и как следствие этого любовь к вечным истинам порядка, власти и иерархии. «Отец Ла Тур дю Пена привил мальчику дух обязывающего благородства, а также глубокую заботу о своем местном сообществе и людях, которые в нем жили, особенно о его более бедных членах» - утверждает Википедия.

Как его предки, он избрал для себя военную карьеру. Будучи младшим офицером, он служил своему отечеству: Второй империи в Крымской войне, во Второй итальянской войне за независимость, и Третьей республике Франции во время франко-прусской войны.

Взятый в плен при капитуляции Меца в октябре 1870 года Ла Тур дю Пен познакомился с ещё одним социальным реформатором Альбером де Мэном. Оба офицера, глубоко переживавшие поражение, были отправлены в плен в Аахен. Именно там пробудилось их общественное призвание. Иезуит, отец Экк, посоветовал им прочитать книгу Эмиля Келлера "Энциклика 8 декабря 1864 года и принципы 1789 года, или Церковь, государство и свобода" (L'Encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789, ou l'Eglise, l'Etat et la Liberté). В этой книге, осуждающей либерализм и натурализм, они считали, что нашли первопричину зла, от которого страдала Франция. Учение и действия епископа фон Кеттелера, прозванного "социалистическим епископом" Майнца, казались им лекарством. Познакомились они и с другими достижениями немецких католиков, в частности с рабочими кружками аббата Кольпинга.

Освобожденные в марте 1871 года, они решили посвятить себя христианскому переустройству общества.

Став свидетелями беспорядков, вызванных Парижской коммуной, Ла Тур дю Пэн и Мэн были полны решимости в духе христианства разрешить рабочий вопрос. В том же году они организовали клуб католических рабочих под названием L'Oeuvre des Cercles Catholiques d'Ouvriers (Общество католических рабочих кружков).

Они видели в этих «кружках, где люди из привилегированных классов встречались с христианскими работниками и завязывали с ними прочные дружеские отношения», инструмент социального возрождения, на которое они надеялись. В 1876 году группа основала свой собственный журнал, Католическую ассоциацию, где члены организации могли представлять и публиковать свои работы.

С 1877 по 1881 год Ла Тур дю Пэн служил военным атташе в Австро-Венгрии, где на него оказал влияние австрийский социальный католицизм. Преобладающие в то время в венских кругах социальные тенденции в пользу восстановления гильдий, идею которых отстаивал Фогельзанг в своем журнале Vaterland, живо заинтересовали молодого офицера. В Австрии он и познакомился с великим социальным реформатором бароном Фогельзангом.

Как отмечает исследователь его творчества испанский традиционалист-корпоративист, бывший министр юстиции при Франко Эдуардо Аунос: «Нередко предлагаемые им решения экономических и социальных проблем пугали его слушателей, людей с высоким положением, чьи интересы оказывались под угрозой. В один из своих визитов к Папе Льву XIII Ла Тур дю Пэн поделился с ним этими опасениями, намекнув, что его доктрины клеймят как социалистические. Папа сразу же успокоил его опасения, сказав ему: "Сын мой, это не социализм, а христианство!"...».

В отличие от так называемых либеральных консерваторов, стремившихся только зафиксировать статус-кво в социальных отношениях (см. на тему понятия "консерватизм" статью М.В. Назарова "Разные уровни и первичный смысл консерватизма") ‒ «это не сохранение того, что было, а воссоздание прочного социального здания по вечным законам, открытым христианской социальной наукой, и в новых формах, которые, не нарушая непрерывности истории, будут лишь ее нормальным развитием».

В либерализме, царствовавшем уже тогда, он усматривал «философскую доктрину, согласно которой добро и зло имеют равные права в обществе, ‒ как политическую доктрину, согласно которой социальная власть проистекает из суверенитета народа; и как экономическую доктрину, согласно которой интересы регулируются естественными законами, достаточными для приведения их в гармонию».

Вопреки такому подходу, в видении Ла Тур дю Пэна краеугольным камнем социальной конструкции является Закон Божий. «Общество нигде не рассматривается как самоцель, но как задача создания для составляющих его мужчин и женщин условий, которые приведут их как можно дальше к определенному идеалу. Нигде этот идеал не был определен так точно, как в христианстве: "познать Бога, любить Его, служить Ему и этим обрести жизнь вечную". Добро для христианина только в Боге, в данном Им Законе. Служить добру, претворять его в жизнь – предназначение и задача человека – христианина и человеческих сообществ».

Следовательно, в христианском обществе, в христианской государственности, оживляемой религиозном сообществом главным регулятором отношений является христианская этика, христианская мораль, христианский нравственный закон. «…Моральный порядок, предшествующий юридическому и материальному, который служит их единственной основой, поскольку без него им всегда будет недоставать стабильности, и этот моральный порядок, который есть не что иное, как христианский социальный порядок, и требует в качестве своего непосредственного постулата верховенства справедливости в человеческих отношениях».

Об основных положениях доктрины Ла Тур дю Пэна в продожении данной статьи.

Протоиерей Георгий Титов

Использованная литература:

https://archive.org/details/hacia-un-orden-social-cristiano-marques-de-la-tour-du-pin-v

https://storage.canalblog.com/34/80/503071/29516148.pdf