В русском языке есть слово "меценат", заимствованное из латыни, и в наше время отмечается "День мецената" (13 апреля). Меценат ‒ это состоятельное лицо, которое добровольно и безвозмездно использует свои средства на добрые дела: на развитие науки, искусства, здравоохранения и образования, строительство социальных и культурных объектов, обретая этим заслуженную признательность и высокий авторитет в обществе.

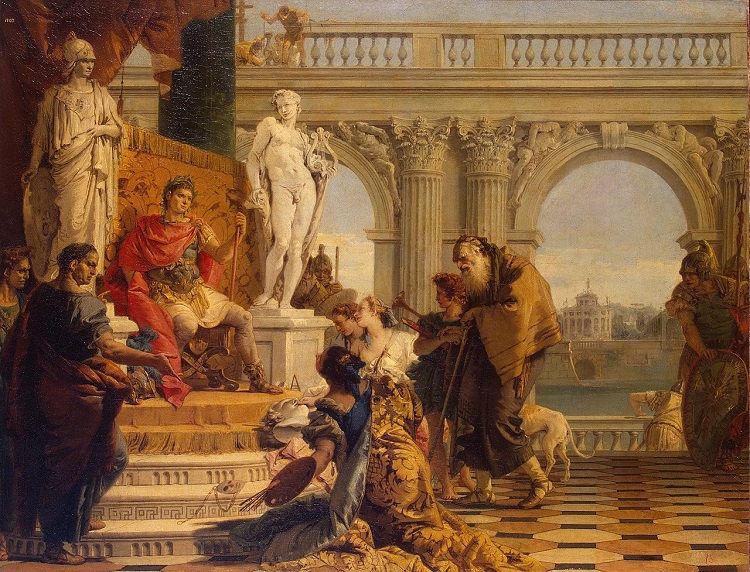

Картина Джованни Баттиста Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» (1743, Эрмитаж, Санкт-Петербург)

В энциклопедиях сообщается, что слово это происходит от имени знатного римлянина из древнего этрусского рода Гая Цильния Мецената (ок. 70‒8 до н. э.), который был покровителем художников, поэтов (Вергилия, Горация) и других искусств при императоре Августе. Будучи доверенным лицом императора Октавиана Августа, он участвовал в государственных делах, не занимая никакой официальной должности, но принимал самое деятельное участие во всех действиях императора по устроению государства.

Со временем меценатами стали называть богатых покровителей искусства, науки и культуры в целом. Многие из них вошли в историю наравне с выдающимися художниками, писателями, композиторами, музыкантами, поскольку способствовали не только их творчеству, но также и общих культурных достижений. Одним из знаменитых примеров подобного меценатства было семейство Медичи, представители которого с XIII по XVIII век неоднократно становились правителями Флоренции.

В русском языке для обозначения такой меценатской щедрости используется слово благотворительность, оно имеет более широкое социальное значение. У Шмелева есть очерк "Душа Москвы" ‒ о щедрых дарах русского купечества во благо нашего народа, что проявилось в широчайшем размахе: устройстве приютов, школ и других учебных заведений, больниц, артельных мастерских, издательств, органов печати, музеев, храмов, в российском просвещении, науках, искусстве... Можно сказать, что русские предприниматели соревновались в этом с нашими монархами, которые тоже всегда отличались общественной благотворительностью, в том числе в области искусств. Общее число благотворительных органиций в России на 1 января 1899 года составляло 14854 (7505 заведений и 7349 обществ). В 1898 году 7 077 129 человек в Российской Империи воспользовались благотворительной помощью.

Благотворительность есть у всех народов с их разными религиями, правда, часто оно распространяется только на соплеменников и единоверцев. Но особенно широко оно выражено у православных христиан, которые не огнем и мечом, но добротой и желанием сделать богатства духовной Божией Истины доступными другим малым народам освоили просторы Евразии, способствуя их культурному развитию. Геополитическое чудо России на карте мiра ‒ это не в последнюю очередь тоже следствие благотворительности русского православного народа.

Сегодня в больной искромсанной России с нерусским олигархическим правящим слоем тоже неистребимо появляются люди, которые благодаря своим предпринимательским способностям, воле и патриотизму, направляют свои личные средства на благо народа. Отличие от дореволюционного меценатства в том, что сейчас это уже не явление здорового цветения государства, а служба отдельных патриотов народу в его обороне от оболванивания и разложения, поддержка здоровых очагов его культурно-общественной жизни: создание частных учебных заведений, церковных приходов при них, научно-исторических и культурных учреждений, средств массовой информации, патриотических обществ. Мне тоже довелось несколько раз получать от таких благотворителей совершенно неожиданную поддержку в своей деятельности ‒ от православных предпринимателей, имен которых я даже не всегда знал. Они выходили на меня в основном через мои книги, публикации в периодике, выступления на православном радио и телевидении (когда меня туда еще допускали). И делали они это вовсе не из стремления заслужить общественное признание.

В связи с этим скажу несколько слов о современной духовной сущности такой благотворительности в нашей великой и несчастной стране.

Большинство таких православных предпринимателей-благотворителей отличаются от фарисейско-конформистского прислуживания "любой власти" с лояльной официальной благотворительностью в отношении её проектов. Совесть им диктует иной вид служения и жертвенного патриотизма, во многом созидательно-оппозиционный, который нередко вызывает недовольство и противодействие со стороны власти как государственной, так и церковной (сужу по деятельности В.М. Клыкова и В.П. Мелихова). Это служение как личный нравственный долг идет у них из внутренней потребности совести именно так выполнять свою миссию в СОБОРНОМ Русском деле. «Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор 12.26).

Обратим внимание на внутреннюю духовную природу этого благородного человеческого свойства.

+ + +

В светских изданиях истоки благотворительности объясняются следующим образом.

«Согласно большому числу научных исследований, люди по природе своей альтруистичны, ими движет желание помочь другим; чувствуют себя лучше, когда жертвуют деньги. Экономисты называют это "теплотой альтруизма". К побудительным причинам благотворительности относится осознание её участниками целостности человеческого общества, более общее ‒ всего живого на Земле, сопричастности и соответственности за мир, в котором мы живём». (Википедия)

В Священном Писании эта человеческая альтруистичность связывается с данным человеку Богом образом и подобием Божиим, ‒ именно это подобие проявляет себя в такой благотворительности как богоподобной Любви к своим согражданам, к Отечеству, к Богу и Его Истине: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга» (Ин. 13. 34); «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4. 12). На врожденном природном желании подражать милосердию Божию и Его любви основывается человеческая благотворительность также и как долг по отношению к Творцу. И Он отвечает на это Своим благоволением.

О богоугодности благотворения многократно говорится в Священном Писании, и уже в Ветхом Завете связывается с почитанием Творца («чтущий же Его благотворит нуждающемуся». ‒ Притч 14. 31); ; милостыня ставится в ряд с молитвой, жертвой, постом (Тов. 12. 8; Ис. 58. 6‒7). А также с духовной пользой для дающего, очищая всякий грех (Тов. 12. 9: «искупи грехи твои правдою и беззакония милосердием к бедным». ‒ Дан. 4. 24).

«Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под камнем на погибель; располагай сокровищем твоим по заповеди Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели золото; заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья» (Сир 29. 11‒15). «Делай добро благочестивому и получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего» (Сир 12. 1‒2).

Олицетворение милосердия в виде женской фигуры, раздающей деньги бедным. Миниатюра из Хлудовской Псалтири. IX в.

Правда, в ветхозаветных назиданиях понятие «ближнего», в отношении которого следовало осуществлять благотворительность, ограничивалось рамками еврейского народа: «С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости» (Втор 15. 3); на «земле своей» израильтянин должен был помогать всякому обедневшему (Втор 15. 7‒11) и не брать с него роста и прибыли с данного взаймы (Исх 22. 25‒27; Лев. 25. 35‒37), с иноземца же мог взыскивать долг (Втор. 23. 20).

Тем не менее в учительных книгах пророков уже присутствуют возвышенные предвидения будущего учения Христа о Любви («Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою...». ‒ Притч. 25. 21).

Если ветхозаветный мудрец советовал «делать добро смиренному и не давать нечестивому» (Сир. 12. 4-7), то в Новом Завете евангельская заповедь творить милостыню абсолютна: соответственно милосердию, подобному милосердию Небесного Отца: «...будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6. 36). «Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть нам в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божием естестве и в сущности Божией» (Исаак Сирин).

Таким образом, христианство свободно от ветхозаветного юридического принуждения к благотворению, сделав его свободным проявлением совести как образа Божия в человеке. Добродетель благотворения уже не связана и с имущественной состоятельностью. Оно ‒ первичное обнаружение той Любви к ближним, которая связывает человека духовным единством с другими людьми в соборную личность. Благочестивый христианин не смотрит на свое имущество как на принадлежащее ему лично, но видит в нем благо всех неимущих. Так, из всех богатых пожертвований в сокровищницу Иерусалимского храма "лепта вдовы", согласно притче Христа, оказалась наибольшей по духовной ценности: «Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое» ((Мр. 12:43).

Истинный благотворитель последнее отдаст, чтобы исполнить долг христианского милосердия. Церковь прославляет христолюбивых милостивцев: Феофана Милостивого, Газского (пам. 29 сент.); сщмч. Зотика Сиропитателя (IV в.; пам. 30 дек.); свт. Мартина Милостивого, еп. Турского († ок. 400; пам. 12 окт.); прп. Виссариона, чудотворца Египетского (IV-V вв.; пам. 6 июня); прп. Сампсона Странноприимца († ок. 530; пам. 27 июня); свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского († 431; пам. 23 янв.); свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI в.; пам. 19 дек.); свт. Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского († 620; пам. 12 нояб.); прав. Филарета Милостивого Пафлагонянина († 792; пам. 1 дек.) и др.

Дело благотворителя в умножении Любви также сравнивается с её сеянием: «...кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9. 6).

При этом святые отцы о посмертной боготворительности по завещанию говорили: это «смерти благодарность, а не тебе», ‒ говорит свт. Иоанн Златоуст об этом как о надежде богача загладить грехи свои завещанием в пользу бедных: «Не добровольно даешь остаток, но по крайней необходимости. Это не есть дело нежной любви, но нужды». С другой стороны, благотворение не должно создавать условий для праздности и иждивенчества одариваемого. Свт. Тихон Задонский называет таких просителей обманщиками, ворами и хищниками, таковых ожидает за гробом не утешение, но суровый Суд Божий, если не принесут в этом истинного раскаяния (Творения. СПб., 18996. Т. 2. С. 359).

(Использованы примеры из статьи "Благотворительность" в "Православной энциклопедии".)

+ + +

Таким образом, в историософском масштабе удерживающей миссии России православно-патриотическая общественная благотворительность ‒ это народная общественно-национальная форма сопротивления господствующей системе мiрового зла, сопротивление насаждению ею закона смерти в расчеловечиваемом человечестве. Помимо цели личного спасения самих благотворителей, так ощущающих свой должный образ жизни и служения Богу, в этом мне видится и сохранение надежды нашего народа на помощь Божию через таких людей.

Отдельно стоит отметить, что так называемая "СВО", то есть трёхлетние военные действия на Украине как основном горячем фронте Мiровой войны против России за установление Нового мiрового порядка, пробудил широкую кампанию помощи нашим воинам сбором народных средств на всё то, чего армии своевременно не обеспечило Минобороны Олигархата РФ: на бронежилеты и другое обмундирование, коптеры, приборы ночного видения, аппаратуру связи, печки, медикаменты, даже нормальное питание, ‒ но исходная причина тут скорее: позор коррумпированной власти, пробуждающий низовое патриотическое соучастие народа в оборонительной войне, то есть это народная оборонная самомобилизация, а не просто благотворительность.

М.В. Назаров

13 апреля 2025 г.

+ + +

⚡️ ВНИМАНИЕ! ⚡️

🔥 Для фронта на данный момент срочно нужны: 🔥

✨ цифровые рации,

✨ беспилотники,

✨ определители дронов,

✨ тепловизоры,

✨ генераторы,

✨ бронежилеты,

✨ каски .

🔔 Помощь Донбассу ("Особая миссия" ОД "Новороссии" Игоря Стрелкова, Евгений Скрипник "Прапор")

❗️Помощь фронту, раненым бойцам, семьям раненых и погибших военнослужащих❗️

🔹Номер карты : 2202205035895934 С.Т.

🔹Счет 40817810640104089114

🔹БИК: 044525225

🔔 Игорь Стрелков о необходимости продолжать помогать фронту.