(Доклад для вечера ««Для русских и по-русски!» К 180-летию Александра Третьего»)

Где-то в 30-е годы прошлого уже века один из литераторов-эмигрантов строго вопрошал: Почему о Льве Тихомирове до сих пор не написан роман? Вот я и написал. Несколько лет назад почти 700-страничный роман «Великаны сумрака» вышел 10-тысячным тиражом в московском православном издательстве «Сибирская Благозвонница». Но нынче речь не об этом.

Где-то в 30-е годы прошлого уже века один из литераторов-эмигрантов строго вопрошал: Почему о Льве Тихомирове до сих пор не написан роман? Вот я и написал. Несколько лет назад почти 700-страничный роман «Великаны сумрака» вышел 10-тысячным тиражом в московском православном издательстве «Сибирская Благозвонница». Но нынче речь не об этом.

Вообще, если говорить о Тихомирове как о сподвижнике, соратнике Александра Третьего, то, наверное, таковым в общепринятом смысле раскаявшегося революционера назвать сложно. Он не был государственным деятелем, каким-нибудь товарищем министра, крупным фабрикантом… Его сила была в другом. Его яркие журналистские, философские труды, опубликованные в годы царствования этого выдающегося Государя (да и после) убеждают нас в том, что Лев Александрович и Александр Третий стояли на единой консервативно-державной позиции. И своим ярким публицистическим словом недавний идейный лидер народовольцев, безусловно, вносил существенную лепту в консервативную революцию, которую твердой монаршей волей проводил в жизнь Государь.

Еще скрываясь от русской полиции во Франции, Тихомиров все явственнее ощущал, что переживает свою личную революцию – как бы «революцию изнутри». Он чутко и напряженно вслушивался в то, что происходит теперь в его России. Еще по инерции что-то делал – спустя рукава еще выпускал со старым народником Петром Лавровым «Вестник Народной воли», но мысли его, мятущаяся душа уже заполнялись другим. Он видел, что революция чахнет, что Александр Третий взбодрил Россию, направил ее по новому созидательному пути, привлек к этой важнейшей работе лучшие творческие силы империи. А ведь и в самом деле так – публика перестает читать либеральную прессу. И та стала хиреть сама собой. «Вестник Европы» перебивается с хлеба на воду и то лишь благодаря миллионам Гинцбурга. А вот уж и «Дело» закрылось: нет подписки! – но это же знаменитое гнездо Писарева, Ткачева, Кравчинского. Зато патриотическая печать поощряется, набирает силу. Открываются все новые церковно-приходские школы – вот вам народное образование. В войсках – новая форма, скроенная по-русски. На полковые знамена вернули Лик Спасителя. Россия обрела национальный флаг.

А литература, искусство – то что мне ближе – там как? И там наступательно действует, так сказать, Культурный фронт – выражаясь языком моего старого друга Николая Бурляева (вот бы этот созданный недавно фронт и сегодня так работал!). Если вчера все еще умилялись идиотами желчного Салтыкова-Щедрина, забитыми людьми художника Перова, бурлаками Репина, всем болезненным и подпольным, то нынче – вот они, русские сильные люди: былинные «Богатыри» Васнецова, суворовские храбрецы-солдаты Сурикова, подвижники веры и благочестия с полотен Нестерова, Поленова. Все ожило чудесным образом – и это благодаря державной, бесстрашной и мудрой политике Государя Александра Третьего, которого чуть позже сам Тихомиров назовет Царем правды и мира. И эта особая, какая-то сакральная правда по воле великого православного самодержца разливалась по просторам Российской Империи, Родине Тихомирова, которую он всегда любил. И тоскуя о России в чужой Франции, испытывая острое отвращение к их хваленому парламентаризму (увидел, открыл эту ложь вблизи), Тихомиров осознал, что он не хочет и не может оставаться в стороне от русской грандиозной работы, которая вершится в его Отечестве под началом Александра Третьего.

А тут еще личная беда – смертельная болезнь маленького сына Саши – менингит. Тихомиров вдруг понимает, что должен молиться, но в доме нет, разумеется, ни одной иконы. Врач-француз не дает ни малейшей надежды - это менингит, мсье… Лев с трудом находит в дальнем ящике стола образок Митрофана Воронежского, который ему надела перед разлукой набожная мама и который он все время где-то оставлял – то у брата, то у знакомых. Он заставляет молиться жену Екатерину, потому что, помнит: молитва матери – самая сильная, со дна моря достанет. Но жена тоже еще та штучка – в прошлом входила в радикальскую группу «Свобода или смерть». Они молятся, как умеют, ночи напролет. Врач приносит лекарства. И совершается чудо – Саша выздоравливает.

Но получилось – и он, грозный некогда Тигрыч, идеолог террористической партии «Народная Воля», тоже словно выздоравливает от долгой и тягостной болезни. Они заходят с Сашей в русский храм на рю Дарю, хрустят вкусными калачами, что продаются неподалеку, и сын вдруг говорит измученному отцу: как же хорошо все русское! Тогда отчего мы не в России? Детские вопросы… А тут еще две женщины-богомолки, неизвестно как попавшие в Париж, остановились в ограде храма с тихими улыбками, посмотрели на Сашу: «А сынок ваш под Богом живет…»

Постепенно, шаг за шагом Тихомиров возвращается к Богу – ведь многие его предки были провинциальными священниками. А если есть Бог, то есть и Россия. И это сложилось, будто, само собой. Да, есть Россия. Но какая? Россия – подпольная, заговорщицкая, жаждущая революционной встряски, разрушения традиционных монархических основ, немедленного парламента, конституции? Или другая, самодержавная, идущая с Александром Третьим своим путем, набирающая имперскую силу, не зависимая от течений и партий?

Здесь, в русском храме, держа за руку Сашу, внимательно слушающего чтение Евангелия, молитвы ектеньи, Тихомиров вдруг осознает, что он – блудный сын. И Отец празднует его возвращение, ни в чем не укоряя, а лишь утешая и радуясь. Думаю, нечто похожее Лев Александрович испытал и когда Государь Александр Третий простил его, идеолога террористической партии «Народная воля», позволил вернуться в Россию – вначале ему одному, затем и всей семье.

Полагаю, Царю непросто далось такое решение. Получив прошение о помиловании от Тихомирова, Александр Третий вызвал министра внутренних дел графа Толстого, и тот явственно услышал негромкие слова Государя: «Воистину, безумная жизнь» – так он охарактеризовал прежнюю подпольную жизнь раскаявшегося радикала. Министр чувствовал, знал, какая борьба идет сейчас в августейшем сердце. И Александр Третий произнес: «Прощайте, и прощены будете… Так?» Царь подошел к столу, положил руку на крышку резной шкатулки – той самой, где хранил память о страшном дне, когда бомба народовольцев убила его отца, Александра Второго. Раскрыл шкатулку, провел дрогнувшими пальцами по лоскуткам и щепкам, впитавшим динамитный дух и кровь, горько вздохнул и снова повернул к окну потемневшее лицо.

Полагаю, Царю непросто далось такое решение. Получив прошение о помиловании от Тихомирова, Александр Третий вызвал министра внутренних дел графа Толстого, и тот явственно услышал негромкие слова Государя: «Воистину, безумная жизнь» – так он охарактеризовал прежнюю подпольную жизнь раскаявшегося радикала. Министр чувствовал, знал, какая борьба идет сейчас в августейшем сердце. И Александр Третий произнес: «Прощайте, и прощены будете… Так?» Царь подошел к столу, положил руку на крышку резной шкатулки – той самой, где хранил память о страшном дне, когда бомба народовольцев убила его отца, Александра Второго. Раскрыл шкатулку, провел дрогнувшими пальцами по лоскуткам и щепкам, впитавшим динамитный дух и кровь, горько вздохнул и снова повернул к окну потемневшее лицо.

Нужно прямо сказать: в свое время Тихомиров все же проголосовал за смертный приговор Александру Второму, как и остальные члены исполнительного комитета «Народной воли». Тем не менее Александр Третий по-христиански помиловал его. Распорядился: Отталкивать Тихомирова не следует… Хотя многие горячие головы предлагали захватить злодея, перевезти в Россию и повесить. Но Государь рассудил мудро и дальновидно.

Тем более, уже стала известна брошюра Тихомирова «Исповедь террориста», которую он вскоре переименовал – «Почему я перестал быть революционером». Эта откровенная публикация прозвучала подобно динамитному взрыву, но уже не под царской каретой, а в стане революционеров. И тут такое началось! Его соратники по партии набросились на Тихомирова чуть ли ни с кулаками. Требовали опровержения, обвиняли в измене идеалам революции; говорили, что знаменитая Вера Фигнер, по прозвищу «Верочка-топни-ножкой», в сердцах топнула ножкой в камере Шлиссельбурга и зарыдала: бедный Левушка просто сошел с ума. Негодовали Плеханов, Аксельрод, Кравчинский. Сердито отозвались зарубежные «властители дум» – Энгельс, Поль Лафарг. Автор знаменитых «Исторических писем» престарелый Петр Лавров спросил: «Если вы, Тихомиров, переменились, то отчего не смолчали? К чему эта публичность?» Лев ответил прямо: Когда верил, то говорил: да; когда разуверился, говорю честно и открыто: нет! Старик был близок к обмороку.

Когда-то умирающий Пушкин, поцеловав письмо от Николая Первого, успел произнести: Жаль, что умираю, весь был бы его… То есть Царя. Конечно, такого Тихомиров в полной мере сказать не мог. Но то, что своим мощным, глубоким, талантливым словом он доказал преданность и любовь к императорской России, Александру Третьему – это безусловно. Очень скоро его имя – публициста, мыслителя – делается известным не только в стане монархистов. Он много пишет для газеты «Московские ведомости», а затем становится ее главным редактором, продолжая патриотические традиции покойного Мих. Каткова. И это его вклад в тот грандиозный государственный труд, которому посвятил себя Александр Третий: здесь он – деятельный сподвижник, соработник Царя.

Познакомившись с публикациями Тихомирова, с ним встречается сам обер-прокурор священного синода Победоносцев. А ведь он поначалу принял Льва Александровича в штыки, советуя Государю тотчас сослать нигилиста в монастырь – замаливать революционные грехи. Если говорить об этих грехах, то их замаливал затем сын Тихомирова – Саша, впоследствии принявший монашеский постриг с именем Тихон, ставший со временем борцом с обновленцами, архимандритом, епископом, настоятелем ряда монастырей, узником гулаговских лагерей, а в конце пути – ушедшим в затвор мудрым старцем, подвижником благочестия.

Пройдет время, и премьер П.А. Столыпин пригласит Тихомирова в Петербург на должность члена Совета Главного управления по делам печати. Тихомиров становится советником премьера по рабочему вопросу.

Когда в 1894 году Александра Третьего не стало, Тихомиров, оплакивая Государя, публикует статью «Носитель идеала». Он пишет: «Император Александр Третий не был только выразителем идей. Он был истинный подвижник, носитель идеала. Тяжкий крест всегда бывает уделом таких людей, являющихся лишь в минуты, когда ослабевающее человечество нуждается в особой помощи Провидения». И Государь явился. И рядом встал Лев Тихомиров, переживший чудесное преображение. Как тут не вспомнить три библейских сюжета, три «иконографических» аналогии, представленных в романе «Великаны сумрака»: изгнание бесов, возвращение блудного сына, обращение Савла в Павла…

Александр Поляков,

писатель, кинодраматург, член Попечительского совета РПО им. Императора Александра III

(г. Москва)

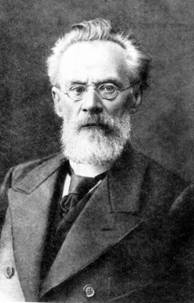

Биография: Памяти Льва Александровича Тихомирова (19.01.1852–16.10.1923)