Аграрии России достигли колоссальных успехов за четверть века

За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире. Экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз. По данным Минсельхоза, объем производства сельхозпродукции в России с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы.

За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире. Экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз. По данным Минсельхоза, объем производства сельхозпродукции в России с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы.

«Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт», – отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. – «Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию», – сообщил министр. «Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов»...

14.2.2024

https://dzen.ru/a/ZcxjL8xTc19rwvI8

+ + +

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на впечатляющие результаты в развитии сельского хозяйства и поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за "реальные заслуги из года в год".

"Что касается развития сельского хозяйства... Впервые за многие годы, даже десятилетия, достигнут такой результат .. И поэтому когда мы подводим итоги, надо честно признать: результат впечатляющий... И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр, но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме в среду.

Володин отметил, что Россия никогда, даже в советский период, не имела таких результатов в сельском хозяйстве: "вдоволь-то не ели, покупали зерно в Канаде, постоянно то неурожай, то засуха, за колбасой ездили в Москву, пустые полки, все это было, в девяностые годы тоже всё это было". Спикер Госдумы указал, что президент России Владимир Путин с первых шагов своего президентства стал уделять внимание вопросам продовольственной безопасности.

3.4.2024

https://ria.ru/20240403/selkhoz-1937593688.html

Импортозамещение в сельском хозяйстве оказалось фикцией

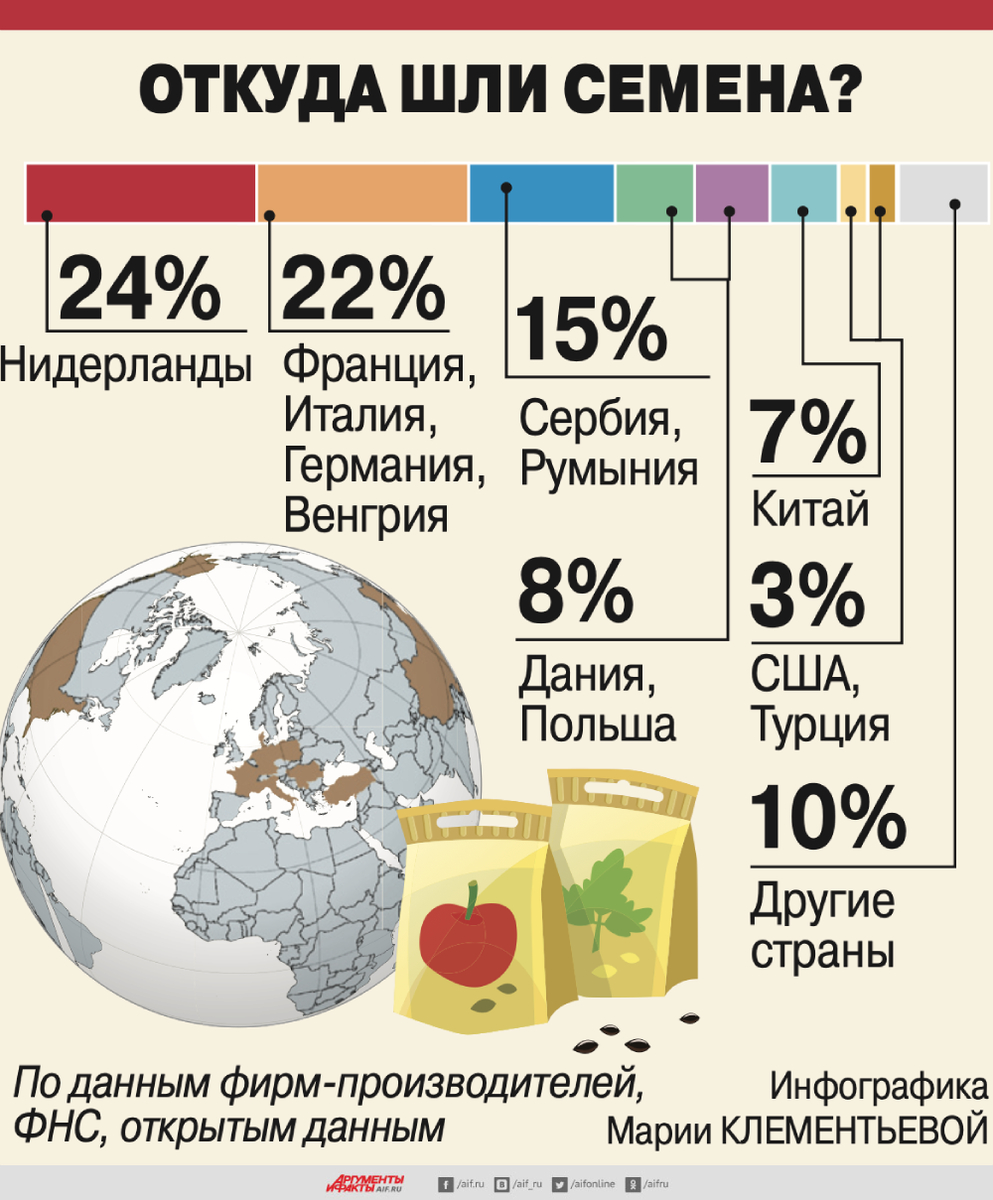

С 2014 года чиновники заявляли, что, запретив в ответ на санкции импорт продовольствия из ЕС, Россия сумела практически полностью заместить его продуктами питания собственного производства. Мало того, стала крупнейшим экспортером сельхозпродукции. Но импортозамещение оказалось с подвохом: техника, запчасти, технологии, средства защиты растений, семена, яйца бройлеров и несушек, даже бычье семя — почти все это завозится из стран НАТО.

Источник: АИФ

Источник: АИФ

На самом деле отечественные сельхозпродукты напоминают автомобиль Lada X-Ray, где 40% компонентов произведены в Румынии, и процессоры «Эльбрус», сделанные на Тайване. Так, инкубационные яйца и живые цыплята для выращивания российских бройлеров и несушек импортные (в 2019 году на долю импорта приходилось до 98% племенного материала). Поставляют их в Россию немецкая Aviagen и американская Cobb-Vantress. Именно эти страны сейчас ввели против РФ санкции, которые формально не затрагивают продовольствие, но не позволяют ни привезти яйца, ни оплатить их.

Этот риск был очевиден давно. «Генетический материал для производства птицы на 100% импортируется, что ставит под удар производство мяса птицы в случае еще большего политического напряжения и дополнительных санкций в этой отрасли», — писала аспирантка РЭУ им. Плеханова Кристина Бостанджян в своем исследовании, опубликованном осенью 2021 года. Но в России пока только планируется создание селекционно-генетических центров по производству различных видов птицы к 2025 году.

Без импорта не обойдется и растениеводство. Доля импортного семенного картофеля на российском рынке, как уже упоминалось, составляет около 80%, а доля поставляемых из-за рубежа семян сахарной свеклы — не менее 97%.

Сахарная свекла, подсолнечник, рапс, кукуруза, соя — практически все овощи в России выращивают из импортных семян гибридов. За три квартала 2021 года в РФ ввезли много семян с высокой урожайностью и плодов для посева стоимостью $180 млн. Основные экспортеры — Франция, Германия, Италия и США, говорится в исследовании Бостанджян.

Продукция отечественных селекционеров уступает по показателям жизнеспособности и урожайности: в России последние 20 лет эта работа не велась. Кроме того, необходимы импортные семена, уборочные комбайны, запчасти к сельхозтехнике и масса специфических компонентов.

Это далеко не все позиции, по которым сельское хозяйство РФ зависит от импорта.

Самая большая зависимость — в технике и технологиях

«Современное сельское хозяйство — это небольшое число высококвалифицированных сотрудников, управляющих дорогой техникой, — говорит собеседник «Компании» на аграрном рынке. — Это дроны, это высочайший уровень тракторов, сеялок, веялок. Это фермы с космическим уровнем технологий по кормлению, логистике, удалению навоза. Там импортное практически все, и это серьезный вызов для всех».

Кроме того, высокопродуктивными гибридами по каждому направлению растениеводства и животноводства в мире занимаются от силы 15 центров компетенций. И почти все они по странному совпадению находятся в странах НАТО. Поиск замены потребует времени, неизбежны проблемы с международной логистикой и взаиморасчетами, а сеять надо уже сейчас.

«Импорта в сельском хозяйстве очень много: техника, средства защиты растений, запчасти, технологии, семена, — подтверждает Александр Шипулин, член Общественного совета при Минсельхозе РФ, зампред совета АККОР. — По зерновым ситуация лучше. Например, на Кубани есть институт Лукьяненко, который выращивает много семян, в том числе пшеницы и ячменя, для всей страны. Но многие другие виды растений зависят от поставок семян из-за границы, в частности из США».

Еще одна большая проблема, по словам Шипулина, — зависимость молочного животноводства от поставок семени быков — улучшителей породы. В Краснодарском крае 90% молочных животноводческих хозяйств осеменяют коров американским семенем компаний WWS, Alta Genetics, Genex, Genus, ABS Stgenetics, которое привозят на самолетах. Как решать эту проблему в условиях закрытого неба, пока неясно: Минсельхоз тоже был озабочен чем угодно, но только не племенным делом.

Американское семя по качеству хуже отечественного, отмечает Екатерина Буланова, представитель государственного селекционного АО «Московское» в Южном федеральном округе. «Мы работаем по ГОСТу: у нас концентрация — 15 тысяч сперматозоидов на миллилитр, а у США — вдвое меньше, — перечисляет она. — Наши быки свободны от лейкоза, а семя американских быков в силу более мягких требований в США может быть носителем. Но американцы нас задавили маркетингом и подкупом лиц, принимающих решения. Они до такой степени заполонили рынок, что если сейчас захотят, то весь Краснодарский край оставят без семени. А это значит — без молока».

Ред. РИ. Такова была картина с импортозамещением к началу СВО. К сожалению, значимых улучшений не произошло...

90% семян завозится в Россию из недружественных стран

«Мы не можем себе этого позволить!» Чиновники начали просыпаться после 30-летнего сна? (Или имитируют пробуждение?)

Замминистра Оксана Лут уже заявляла, что 90% семян завозится в Россию из недружественных стран: «Поэтому, учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить, поэтому будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян, постепенно снижая квоты и понимая, что мы себя закрываем по семенам».

«Не можем себе позволить» — это звучит, конечно, очень патриотично, а кто же сделал так, что до сих пор позволяли, и при этом не заботились о продовольственной безопасности?

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский объясняет, что Минсельхоз борется с ввозом импортных семян, но свои в РФ не производятся, и ситуация складывалась много десятилетий: как итог, по десяткам культур мы имеем импорт семян и гибридов, от тепличных гибридов помидоров до семян сахарной свеклы.

Так что непонятно, почему у нас все плачут лишь по IT-шникам, а как же семеноводы, зоотехники, да много кто еще? Речь не только о сельском хозяйстве. По всем «нижним» этажам экономической пирамиды у нас дефицит ВСЕХ специалистов. (Кроме пропагандистов и пиарщиков, разумеется.)

Источник: АИФ

Из истории вопроса. 2011 год. Принята «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года», на выходе обеспечение отечественными семенами должно быть на уровне не менее 75%. «Реализация данной стратегии позволит отечественному растениеводству к 2020 году выйти на качественно новый уровень, который позволит обеспечить продукцией земледелия не только потребителей РФ, но и значительно увеличить экспортный потенциал России», — вещала тогдашняя министерша сельского хозяйства Елена Скрынник.

На стратегии «попилили» более 370 млрд. рублей, что на выходе? 90% семян завозится в Россию из недружественных стран.

Кстати, о Скрынник. По специальности она была кардиологом. Это у нас модно: руководить тем, в чем ничего не понимаешь. Потом закупала медоборудование по лизингу. Потом была череда скандалов и расследований (кончились ничем!). «По данным прессы, бывшая министр сельского хозяйства Елена Скрынник имеет роскошную виллу на Лазурном Берегу Франции, – сообщает «Царьград». Уехала Скрынник за семенами, наверное…

Будем надеяться, что Оксана Лут не прервет традиции. Тоже по специальности не аграрий, «финансы и кредит» её профессия.

Выводы делайте сами!

3 сентября 2022

По материалам МЭФ

https://dzen.ru/a/YxJr8Kv92k3j8eoV?ysclid=m9xt5v8vkn526162595

"Мадам Лизинг" – Е.Б. Скрынник (ур. Новицкая) – 4-й министр сельского хозяйства РФ (2009–2012),

"Мадам Лизинг" – Е.Б. Скрынник (ур. Новицкая) – 4-й министр сельского хозяйства РФ (2009–2012),

член Высшего совета партии власти "Единая Россия".

При помощи подставной фирмы "Росагролизинг" и др. вместе с родственниками разворовала из госбюджета 39 млрд руб. От следствия бежала во Францию, требования об экстрадиции РФ не предъявляет.

Отмечена наградами РПЦ МП.

Как России преодолеть зависимость от импорта семян: фермер дал совет

Посевная кампания уже не за горами и тут выясняется, что семян для посадки где-то не хватает. В частности, в Волгоградской и Астраханской областях, российских регионах-лидерах по производству овощей, недостаточные объемы семян томатов, моркови и лука. Может, и не стоит по этому поводу нагнетать страсти? Глядишь, потом, осенью, мы узнаем, что российские аграрии опять поставили рекорд в производстве и что все у них «в шоколаде». Но семена и импортозависимость от них – случай, согласитесь, особый.

Назло рекордам

Если перефразировать известную киноцитату, то можно сказать, что российское село – отрасль контрастов. С одной стороны, мы больше всех в мире экспортируем зерновых: самообеспеченность россиян зерном достигает 167%. Причем, семенной материал тут на 100% российский, мы ни от кого не зависим.

А с другой стороны – некоторые наши сельхозрекорды базируются исключительно на поставках импортных семян. Например, подсолнечного масла мы производим 195% от внутренних потребностей, излишки со спокойной совестью продаем за границу. Однако собственных семян подсолнечника у нас только 25%, остальное – импорт. Не будет посадочного материала – не будет и рекордов.

Самообеспеченность по сахару в стране доведена до 106%. Но импортные семена сахарной свеклы составляют почти 97%.

Это не бананы или цитрусовые, которые мы покупаем к празднику и без которых, в принципе, можно прожить. Это продукты каждого дня и цены на них напрямую зависят от импорта семенного материала. Между тем, заграничные поставки – само по себе дорогое удовольствие. А тут еще из-за экономических санкций сложная логистика, которая, мягко говоря, никак не удешевляет стоимость товара.

Словом, бесспорная истина: нужны российские семена, конкурирующие с иностранными.

На сегодняшний день обеспеченность собственными семенами российского овощеводства составляет 63 %. Но это средняя температура по больнице. Даже по картофелю, нашему «второму хлебу» неясно, сколько семян отечественной селекции. Одни растениеводы говорят, что их всего 9%, другие, что 30…

Такой разброс цифр предположительно объясняется тем, что в отечественном арсенале имеется немало незапатентованных сортов иностранной селекции. Их выращивают из пробирки и можно считать такие клубни тоже российскими. Вот, вместе с ними и набираются те самые 30 %. Хотя и этого — все равно мало. По Доктрине продовольственной безопасности, принятой в 2020 году, доля отечественного посадочного материала в семеноводстве должна составить к 2030 году 75% - считается, что при таком заделе нам не страшны никакие санкции и срывы импортных поставок.

Чтобы добиться таких результатов, в России разработана госпрограмма, по отдельным культурам действуют подпрограммы. Что ж, они работают, импорт тесним, к 2030 году намеченные цели, скорее всего, будут достигнуты. Только по картофелю и сахарной свекле (по самым уязвимым местам) в госпрограмме сделаны исключения: к 2030 году собственное производство семян должно составить не 75%, как по основным овощным культурам, а 50%.

Согласитесь, что в этих условиях ограничивать ввоз в страну импортных семян (Россельхознадзор то и дело находит в них какие-то болезни) кажутся преждевременными. Своих-то не хватает, а если они и есть, то в малых объемах и не самого высокого качества – понимай урожайности.

Здесь есть и другая крайность. В борьбе с «иностранщиной» можно пойти по проторенной дорожке, административными мерами: введением квот на импорт и выделением субсидий тем, кто покупает отечественные семена. Но есть опасность: при таком раскладе не будет конкуренции. Зачем нашим семеноводам улучшать характеристики посадочного материала, если и так все купят?

«Собственное семеноводство оказалось в загоне»

- Еще сравнительно недавно у нас была импортозависимость в семенах практически по всем культурам, кроме пшеницы - рассказывает кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов. - Буквально за последние три года мы значительно продвинулись вперед, с наличием посадочного материала для посевной у нас проблем нет.

Существуют вопросы по картофелю для крупных производителей, то есть, для агрохолдингов. В том числе для чипсов, нарезки фри и бэби-клубней: маленьких картофелин, которые запекают в ресторанах, они становятся все больше востребованы.

Своих семян картофеля для промышленного производства у нас всего 30%, а 70% – импортные поставки. Нужно признать, что отечественные семена по основным характеристикам часто уступают заграничным, наши селекционеры не дотягивают до мирового уровня.

Посадочный материал «для народа» есть. Для садоводов, личных подсобных хозяйств, фермеров. А крупные производства привыкли к импортным.

- Здесь не совсем понятно – кто больше производит «второго хлеба»: частники или агрохолдинги?

- Две эти категории производителей являются антагонистами. Агрохолдинги считают, что главные они, а по данным Росстата получается обратная картина. Частники и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) выращивают почти 60% клубней.

Правду мы не узнаем никогда. В России нет специализированной сельхозстатистики...

Игорь Абакумов

17.2.2024

https://www.mk.ru/economics/2024/02/17/kak-rossii-preodolet-zavisimost-ot-importa-semyan-fermer-dal-sovet.html?ysclid=m9xtcdettc814876893

Это просто какой-то позор

Россия удвоит беспошлинный импорт картофеля после роста цен почти на 200%. Быстрый и непрекращающийся рост цен на картофель заставляет власти соглашаться на любые меры по насыщению рынка. Квота на беспошлинный ввоз картофеля может быть увеличена в два раза, сообщил Минсельхоз

На самом деле - это не позор, а результат политики уничтожения ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и малого фермерства с упором на крупные холдинги, которым плевать на продовольственную безопасность и внутреннюю политику, им важнее прибыль.

Вот и гонятся они за прибылью, из года в год взвинчивая цены то на картофель, то на яйцо, то на огурцы...

Любая централизация деятельности, а не управления, может и упрощает управление, но в долгосрочной перспективе приводит к масштабным кризисам. Это так везде: централизация здравоохранения, при пандемиях ускоряет заражение людей, при войне на больших агрофирмах проще провести диверсию и т.д. А децентрализация, сложна в управлении, но снимает многие риски.

Если говорить про село, то ЛПХ - это не только возможность укрепить продовольственную безопасность, снизить скачки цен на продукты, но и занять людей на селе, а также дать им дополнительный доход, что потянет вверх не цены, а демографию.

Но о демографии у нас принято только говорить, выбивая на нее огромные деньги, которые улетают в пустоту или в чьи-то карманы, но не приносят результата. Наверное это и есть стратегия - показать бурную деятельность, чтобы успокоить народ, а так как народ не рожает, хотя государство выделяет триллионы, этим обосновать замещение русского народа мигрантами. А в это время продолжать додавливать село, чтобы у русских не было шанса даже поняться.

Кто-то, читая это, скажет, что не готов народ работать на селе. Ложь! Я уже общался с людьми там и мы начинали работу в направлении облегчения работы и сбыта, но пришло 6 августа. А новым властям региона это не интересно, потому что надо работать много над этим, а результат будет не сразу, да и не на 100% он предсказуем. Хотя с возможностями создания норм права у Александр Хинштейна такой проект мог бы реализоваться гораздо быстрее.

Хотя, с другой стороны, если цель сокращения русского народа и замещения его мигрантами идет откуда-то из федеральных структур и олигархата, то Хинштейн это тоже не сможет сделать - заблокируют.

Картошки в стране не хватает... все же это какой-то позор, товарищи...

Честь имею.

Роман Алехин

t.me/Alekhin_Telega

Крупнейший производитель сельхозтехники в РФ вынужденно уволил 2000 сотрудников

С прошлой осени компания "Ростсельмаш", крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократила две тысячи сотрудников. По словам совладельца предприятия и президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, пойти на такие меры пришлось из-за падения рынка. Аграрии перестали покупать технику как из-за существенного сокращения доходов, так по причине высокой стоимости заёмных средств, что связано с ростом ключевой ставки. Из-за этого осенью, помимо массовых увольнений, завод работал по три дня в неделю.

В настоящее время предприятие вернулось к пятидневке, но в «сниженном режиме». Бабкин пожаловался, что такие условия плохо действуют на коллектив, не способствуют «дисциплинированности и стабильности качества».

Ранее в «Росспецмаше» подсчитали, что в 2024 году продажи российской сельхозтехники упали на 17,6 процента. Хуже всего ситуация обстоит с машинами для внесения удобрений (минус 58 процентов). В январе 2025 года продажи на внутреннем рынке упали еще почти на треть.

Аналитики отраслевой ассоциации не видят предпосылок для увеличения продаж, если только власти не примут своевременные меры.

https://www.apn.ru/index.php?newsid=47619

Какая же сила назначает в министры не компетентных "товарищей"? Никогда и принципиально не будут и те, и другие читать книгу классика русской литературы - "Жить не по лжи"...