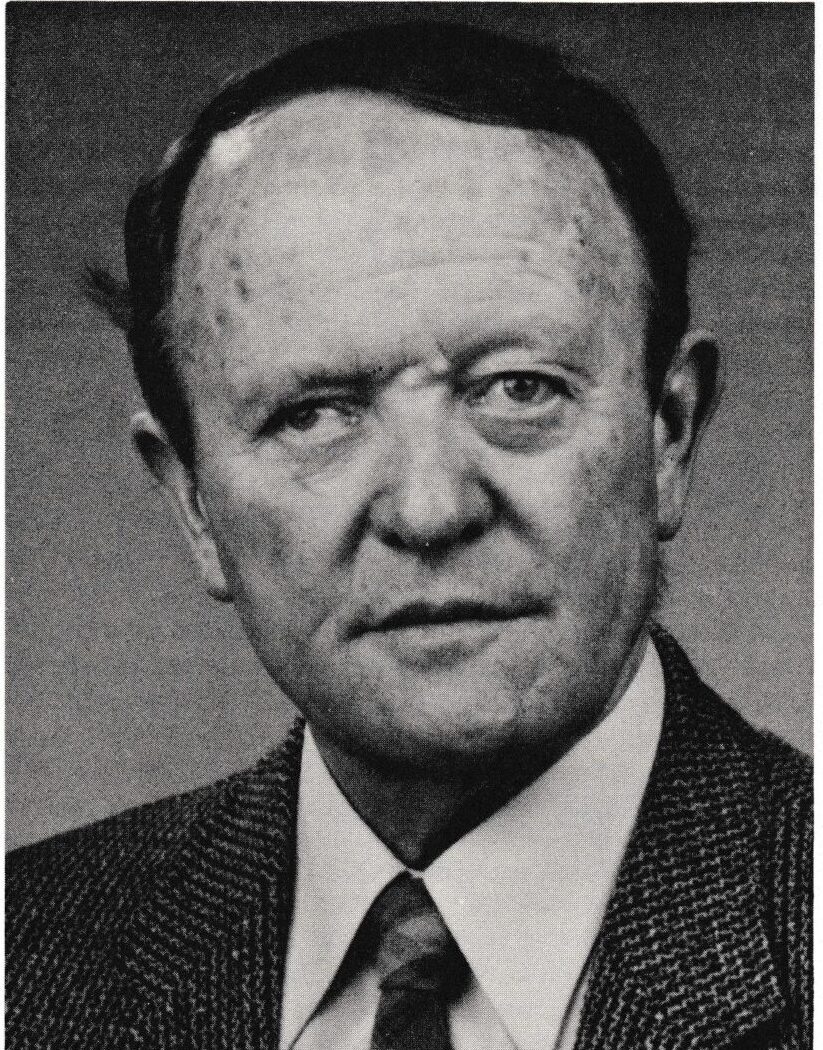

Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую армию в 1930 году. Участник боев на Восточном фронте в 1941-1943 годах. Закончил войну в чине капитана командиром батареи артиллерийского полка XV Казачьего Корпуса. После войны, после английского плена, был судьей гражданского суда в Западной Германии. Член русофильского Немецко-Русского Общества Западной Германии, созданного русскими эмигрантами (НТС) и бывшими немецкими военнопленными, вернувшимися из советских лагерей после войны. Общественный и церковный деятель.

Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую армию в 1930 году. Участник боев на Восточном фронте в 1941-1943 годах. Закончил войну в чине капитана командиром батареи артиллерийского полка XV Казачьего Корпуса. После войны, после английского плена, был судьей гражданского суда в Западной Германии. Член русофильского Немецко-Русского Общества Западной Германии, созданного русскими эмигрантами (НТС) и бывшими немецкими военнопленными, вернувшимися из советских лагерей после войны. Общественный и церковный деятель.

Ниже публикуются отрывки из его книги. Здесь первая часть. Во второй части речь пойдет о чудесном откровении ему близ разрушенной сельской церкви в оккупированной немцами Смоленской области, что изменило его жизнь.

Вальтер Ламе. Путь к миру. Сан-Франциско: изд-во "Глобус", 1984.

В этой войне столкнулись между собой две идеологические силы... Эти идеологии привели в обеих странах к чудовищным преступлениям — к многомиллионным убийствам, репрессиям, они потребовали миллионных человеческих жертв на полях сражений.

В этой войне столкнулись между собой две идеологические силы... Эти идеологии привели в обеих странах к чудовищным преступлениям — к многомиллионным убийствам, репрессиям, они потребовали миллионных человеческих жертв на полях сражений.

Идеологическая война подвергла испытанию эти догмы и разоблачила их как величайшую ложь. Правду же исконного права человека на жизнь и свободу — права, стоящего выше закона и государства, сделала прозрачной и очевидной.

Путь к познанию этой правды начался для меня уже в начале войны, когда мы с товарищами спорили о так называемом «приказе о комиссарах» [приказ не брать в плен комиссаров, а сразу расстреливать. ‒ Ред. РИ]. Позже мне выпало особое религиозное переживание, которое не только помогло мне вынести тяготы войны, её душевный и духовный груз, но и до сегодняшнего дня не дает мне забыть, к чему оно меня обязывает...

При этом тени все сгущаются: грозят новые войны со все более совершенствующимися средствами уничтожения, от социальной справедливости мы далеки как никогда, часть молодежи бунтует и пропадает в тумане наркотиков и терроризма, а многие приходят в отчаяние от жизни в мире, потерявшем свои ценности и тем самым — смысл. Право, справедливость, мир стали еще недостижимее.

Однажды увиденная истина вырвала меня из состояния глубокой духовной подавленности посреди военных бедствий. О великих вещах, которые ниспосылаются нам свыше, лучше всего молчать. Но — духовная нужда нашего времени все требовательнее заставляет меня говорить, по мере того, как я всё больше и больше постигаю истину дарованного мне познания.

Это произошло в глубине России, в Селецком под Дорогобужем, 8 марта 1942 года, около одной, разрушенной советчиками еще перед войной, церкви. Я постараюсь изложить события так, чтобы они сами о себе сказали: у них есть собственная сила, потому что они — правда.

1. СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ И ПРАВА

Начало войны с Советским Союзом 22 июня 1941 года — это значительный перелом в ходе Второй мировой войны. Одновременно это и значительный перелом в сознании немецкого солдата. Во многих головах тогда может быть звучала старая песня: «Мы хотим двигаться на Восток!». Однако у многих, а может быть и у большинства, стал появляться гнетущий, пока еще безымянный страх — куда может привести этот новый путь? Период «молниеносных кампаний», с Польшей в сентябре 1939 года, с Францией в мае и июне 1940, с Югославией и Грецией в апреле 1941 года, всем представлялся последовательным продолжением Первой мировой войны. Мы каким-то образом чувствовали себя наследниками фронтового поколения 1914-1918 годов, и целостность психологии немецкого солдата как никогда стояла вне сомнений.

Однако с начала войны с Советским Союзом наступили резкие изменения. За несколько дней перед 22 июня 1941 года батареи нашей дивизии заняли позиции на Буге, пограничной реке. Предписанные нам военные действия против Советского Союза были нами приняты с величайшей серьезностью... Поражало сохранение в тайне плана нападения. Договор с Советским Союзом о ненападении, заключенный в августе 1939 года и в итоге как раз и развязавший войну, лопнул, как мыльный пузырь.

Начало войны без объявления вызвало у нас небывалые споры — явный симптом растерянности и смущения. Правда, в нас еще жила вера в надежное командование из-за прежних успешных военных походов. Подозревали наличие каких-то неизвестных нам политических факторов, оправдывавших подобные действия немецкого командования. И нам все время приходила на ум идеологическая сила Советского Союза, его идея мировой социалистической революции — то, что мы отвергали.

Однако у большинства из нас остался в душе неприятный осадок... А потом, накануне назначенного внезапного нападения 22 июня, нам офицерам, устно был прочитан секретный приказ, согласно которому политических комиссаров Красной Армии, «...захваченных в бою или при сопротивлении, следует немедленно расстреливать».

Сегодня, сидя за письменным столом, так легко рассуждать о том, что немецкие офицеры должны были сразу протестовать против этого пресловутого приказа. Прежде всего, каждый офицер, получивший этот приказ за несколько часов до начала войны, был предоставлен самому себе. Несправедливое требование убивать военнопленных только из-за их определенной идеологической принадлежности для немецкого офицера было новым и ошеломляющим. Мы были глубоко задеты и подавлены. Наш правовой инстинкт, непосредственное спонтанное чувство справедливости и права, восставал против такого приказа. В наших спорах зазвучало слово «убийство». Большинство из нас было не запрограммировано политически и не испорчено. Между нами, офицерами, происходили резкие споры о допустимости и законности этого приказа. Впервые за время Второй мировой войны, во всяком случае мы, молодые офицеры, столкнулись с кардинальным, важнейшим вопросом.

В этих столкновениях различных мнений громко прозвучал ходкий тогда позитивистский аргумент — «Приказ есть приказ!» (Дополнительным аргументом было то, что этим приказом «ограничиться пролитие немецкой крови»)...

После первого возмущения мы положились в дальнейшем на свою непосредственную реакцию, на чувство справедливости, как мы его понимали и должны были понимать... «Приказ о комиссарах» поставил нас Перед вопросом о вечных моральных ценностях. Мы поняли, что государственный приказ, который преступает данные законодательству границы, как этот «приказ о комиссарах», не может обязывать нас к повиновению. В результате споров мы пришли к единодушному решению не исполнять этого приказа, если мы попадем в такую ситуацию. Но споры о принципиальной допустимости такого приказа уже были чем-то необычным. Помню, я тогда воскликнул в кругу своих друзей: «Как бы это нам однажды не отомстилось: мы начали войну против беззакония советского государства приказом об убийстве». Наше решение не исполнять «приказа о комиссарах» (а мы, как носители оружия, своим поведением решали ход вещей) в личном плане нас успокоило. Но с этого момента мысли и вопросы, сомнения и неуверенность нас не покидали...

В эти первые вечера наступления на Советский Союз я постоянно находился под угнетающим меня предчувствием, что продвигаясь на восток мы движемся в ворота тьмы...

2. ФЕНОМЕН РОССИИ 1941 ГОДА — НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

Но произошло совершенно другое: за темными воротами стало как-то светлее. Тени вины и бесправия, которые хотели взвалить на нас, отступали. На это были свои причины: в областях, ранее принадлежавших Польше, а также после взятия бывшего пограничного городка Острога, находящегося на советской территории, население нас уважало и мы были приняты так, как будто бы не находились на территории врага.

Во время нашего наступательного пути случалось, что население прилежащих районов встречало нас древними символами сердечного гостеприимства — хлебом и солью. От товарищей, ездивших за продовольствием в тыл, мы постоянно слышали о том, что жители тех мест, где еще сохранились церкви, служат благодарственные, молебны, что закрытые большевиками церкви снова открываются для богослужений.

По стране прошел вздох облегчения, освобождения. Уничтожение церквей, начавшееся со времени большевистской революции в 1917 году, внезапно прекратилось.

Государственная идеология атеизма — основа советской системы, казалась исчезнувшим призраком. Тотальная борьба с религией и верой, длившаяся 24 года, оказалась напрасной.

Отношение к нам населения произвело на нас большое впечатление, подняло наш дух. Нас встречали с надеждой. Нас изумила вера этих людей в немецкие лозунги освобождения народов России от большевизма и сталинской системы насилия. В занятых нами областях мы всё время слышали горькие жалобы на сталинскую террористическую систему, на её жестокое вторжение в жизнь людей. Нам было трудно разговаривать из-за языкового барьера, но два жеста, постоянно повторявшиеся, были нам хорошо понятны: скрещенные пальцы, изображавшие решетку — «тюрьма», и душащие руки на горле — «убийство». Люди лишались свободы и попадали в концлагеря уже за несколько минут опоздания на работу. То, что мы раньше читали о терроре сталинского большевизма, о миллионных «чистках», ссылках, лагерях — стало для нас ощутимо реально. Стало ясно, что именно террористические, противоправные действия сталинской системы сыграли решающую роль в настроениях и поведении населения и значительной части советских войск...

Уже на второй день наступления нам пришлось пережить последствия того, что немецкое верховное руководство прорвало и снесло плотину права. Этому способствовал не только приказ о расстреле комиссаров, но и то, что указ о подсудности, соответственно которому преследование преступлений, совершенных служащими немецких частей против гражданского населения на занятой территории Советского Союза, был более-менее отменен.

В первом же городишке за Бугом мы столкнулись с ужасной картиной. Главная площадь городка, служившая обычно местом базара, вся была покрыта телами убитых. Люди лежали рядами, кое-где даже друг на друге. Мы увидели в руках расстрелянной матери еще живого полугодовалого ребенка. При виде такого зверства и беззакония нас охватил ужас.

Убитые лежали и в примыкавших к базарной площади улицах. Несчастных, пытавшихся спастись бегством, пули настигали на порогах собственных домов.

Молодая женщина, которой очевидно удалось спастись, вернулась на площадь разыскивать родных. Когда она увидела нас, остолбеневших и онемевших, она отчаянно закричала: «Зачем вы это сделали?!».

Бездна зла зияла перед нами. Этот крик отчаяния от ужасов убийства прозвучал для нас голосом Вечного Судьи о злых и несправедливых делах. Мы не способны были даже на скудные слова сочувствия.

Ужас не покидал нас и тогда, когда мы узнали [причину]: ... одна из наших пехотных дивизий, прорвавшая пограничное укрепление на Буге, — что должно было дать возможность немедленному продвижению нашей танковой дивизии, — понесла потери от партизанских стрелков, находившихся в засадах...

Однако, ужасное несоответствие самовольного возмездия, которому способствовал указ о подсудности, нам ясно показало эскалацию зла — новое нарушение права, как его извращение. Мы находились во власти отвращения и ужаса. Почва колебалась под нами...

По существу дела: Кто возьмется взвешивать тяжесть преступных убийств с обеих сторон? На всем своем пути с танковой дивизией до Москвы и Сталинграда я больше не встречал подобных злодеяний со стороны немцев. Но встретил на этой длинной дороге множество советских преступлений такого рода. И это я обязан сказать, чтобы не погрешить против правды. Но вопрос ведь не в том, чтобы подвести счет количеству преступлений с обеих сторон. В идеологической войне права человека всегда будут попираться: плотины права и закона убраны, царит бесправие и закон его нарастания. Я должен был рассказать, с целью установления истины, о том немецком преступлении, но я должен добавить, что по опыту нашей дивизии стало очевидным, что для высших советских инстанций с самого начала было важным показать жестокость и твердость, чтобы вызвать страх у неприятеля, а в случае необходимости — и у собственного населения.

Еще в самом начале войны, во время стремительного наступления немецких частей, мы находили в местах, оставленных советчиками, следы массовых расстрелов русских людей. Часто мы находили трупы людей, убитых в подвалах ручными гранатами. Этим бесчеловечным ужасным способом советская тайная полиция ликвидировала заключенных, или просто подозрительных для нее людей.

Наступающая севернее нас танковая дивизия стала 28 июня 1941 года жертвой чудовищного советского злодеяния. Санитарные машины с сорока девятью раненными немецкими солдатами и офицерами были атакованы на пути в лазарет. Все раненые были перебиты и зверски изуродованы. Среди убитых оказался сын командира полка нашей дивизии.

Естественно, такие бессмысленные зверства, с которыми наши солдаты всё время сталкивались на пути, влияли на них, подталкивая к жестокости. Зло всегда рождает зло. Но ведение войны на фронтах, если смотреть в целом, все больше принимало корректные формы. В боевых частях подлинная жестокость встречается довольно редко. Боевая часть живет рядом со смертью, и очевидно существует какая-то солидарность воюющих, которые перед смертью все равны. Бессмысленная, слепая жестокость нужна фанатикам-идеологам, ослепленным и холодным ненавистникам. Воюющие фронты, собственно говоря, не знали проблемы права и его нарушения в идеологической войне 1941-45 годов.

Правовой опыт, который нам было суждено приобрести в этой войне, относится к очень широкой области. Он начался с несправедливых действий, с политического ведения войны со стороны национал-социалистического государства. Мы увидели сталинский террор, за который несло ответственность государство, сделавший врагами людей одного народа, причем число пострадавших было невообразимо большим.

Еще до начала войны в Советском Союзе, во время сталинских репрессий, было уничтожено по меньшей мере 20 миллионов человек и еще большее число людей было сослано. Это приблизительное число жертв сталинской системы взято из имеющихся международных публикаций. В своем произведении «Архипелаг ГУЛаг» писатель Александр Солженицын дал наглядную картину этого террора. Вряд ли наше воображение и наши слова смогут представить и выразить неописуемые страдания этих людей. Но число родственников и любивших их людей, во много раз превышает число убитых и сосланных жертв. Для всех этих людей не существовало больше — в отношении права — ни связей, ни отношений со сталинской системой управления советским государством. Невообразимы последствия этой глобальной несправедливости, вызванные в сердцах и правосознании многих миллионов людей. Их надежды и стремления к более свободной и достойной человека жизни основывались на праве и исходили из правосознания.

После 22 июня 1941 года мы оказались в России перед лицом народного движения, которое возникло само собой, не было никем организовано и не могло быть организовано. Оно вспыхнуло с невероятной мощью как реакция на пренебрежение правом человека на жизнь и свободу. Этот «феномен России 1941 года» был порожден коренным чувством справедливости, чувством права. Опыт общения с русским народом заставил нас сильно призадуматься. Картина последствий беззакония ясно показала нам обязанность немецкого народа вернуть правам человека в России принадлежащее им место. Наша борьба начала приобретать смысл.

Страдающая масса людей, лишенных прав, с доверием идущая нам навстречу, превращала врагов в союзников, объединенных в праве.. Союзничество не может существовать без доверия. И вовсе не легко тому, чья родина охвачена войной и горем, оказать доверие военному противнику. Однако случилось чудо: мучения бесправных русских людей толкали их к союзу с нами.

Мы, немцы, в первое время пользовались огромным уважением. В глазах этих многострадальных людей у нас была хорошая репутация. И доверие разочарованного и обманутого народа произвело на нас большое впечатление. Мы увидели возможность придать этой войне смысл. Было бы просто безумно и глупо не оправдать этого доверия и не понять, какой огромный шанс дает нам настоящий момент, не разглядеть в миллионах обездоленных людей ту решающую силу, которая может уничтожить сталинскую систему бесправия.

Вскоре мы нашли подтверждение нашим мыслям в изданной Отделом пропаганды главного командования вооруженными силами брошюре, которая называлась «Наше отношение к русским». Ее автором был капитан Штрик- Штрикфельд (автор книги "Против Сталина и Гитлера). Брошюра замечательно описывает характер и особенности русского человека. В конце было написано: «У нас, у всех немцев, одна задача — данная судьбой культурная миссия склонить на нашу сторону Восток с его людьми и сделать его полезным для европейского будущего. Так как наши, европейские интересы — уничтожение большевизма — на сей раз совпадают с интересами русского народа, то поддержка со стороны истории для нас совершенно уникальная».

В брошюре было объективно и трезво высказано то, что мы пережили при встрече с русскими людьми: то, на что мы жаждали направить нашу добрую волю и наши действия, было так же нужно и им.

3. ОБСТАНОВКА УСЛОЖНЯЕТСЯ — ДРАМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Наша армейская пропаганда обещала народам России свободу, освобождение от большевизма. Нам, солдатам, воюющим в России, осуществление этой задачи казалось жизненно важным. В этой задаче заключались оправдание и смысл нашей борьбы, содержалось наше собственное освобождение от ведения неправой войны. Освобождение российских народов, возвращение им прав человека в союзничестве с нами — это могло стать общим спасением и реальной возможностью достичь мира. При этом, однако, стало ясно и кое-что другое: если немецкие лозунги об освобождении народов были задуманы только как пропагандные, тогда эта ложь должна была стать и нашей гибелью. Мы уже знали кое-что о гигантских размерах этой страны, которая не по плечу никакому завоевателю. Мы уже догадывались об ее невероятном военном потенциале, еще усиленном поддержкой союзников. Если обмануть надежды этих отчаявшихся людей, то они обернутся волей к сопротивлению, которая должна нас уничтожить. И тогда каждый русский должен будет принять самое активное участие в освободительной борьбе, и не только для того, чтобы избежать грозящего России немецкого рабства, но и для того, чтобы отвратить от себя подозрение властей в былом дружеском отношении к немцам.

Уже в первые недели войны мы получили все основания опасаться именно такого развития дел. Немецкое командование казалось слепым. Не было никакого официального сообщения или приказа, которые говорили бы о том, что эти проблемы поняты, говорили бы о необходимости привлечь на свою сторону огромное число антисталинцев в России. В листовках и пропагандных изданиях, обращенных к красноармейцам и русскому населению, говорилось, правда, о свержении большевизма, но не было никаких проектов и указаний относительно людей, которые до этого жили в сталинской принудительной системе и государственном атеизме — средствах тотального господства над людьми.

В оккупированных областях повсюду были развешаны портреты немецкого верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера в партийном мундире национал-социалистической партии, с подписью «Освободитель». Казалось, что командование не замечает, что этого никак не достаточно, чтобы немецкие лозунги освобождения вызвали у русских людей доверие. Люди же везде жили одним важнейшим вопросом — быть или не быть? — вопросом о человеческих правах в их освобожденной от большевизма стране, вопросом о самостоятельном устройстве их жизни. Лишь надежда добиться положительного разрешения этих вопросов, дала бы им силу выдержать жестокую борьбу с собственными властителями. Но эти главные вопросы остались со стороны немецкого командования без ответа. Те, кто отмежевался от собственных жестоких властителей, поправших человеческое достоинство и пра ва, почувствовал пустоту. И в этой пустоте начало воз никать недоверие к немецкому командованию, а потом появились и новые цели...

Непонятные, невероятные известия о том, что происходило в оккупированных областях, просачивались к нам на фронт. Естественно, они достигали и внимательных ушей русского населения.

В результате быстрого продвижения боевых немецких частей большие территории Советского Союза были переданы немецкому гражданскому управлению. Оперативные группы «Зихергайтсдинст» (тайной полиции) играли там ужасную роль. В городе Житомире согнали вместе всех евреев и расстреляли за городом из пулеметов. Говорили, что перед этим они должны были сами копать себе могилы. Нам эти слухи казались невероятными, но мне их подтвердил военный судья нашей дивизии, которого я когда-то замещал 4 недели во время Балканской кампании и поэтому хорошо знал. Он видел это собственными глазами. Во время рассказа, этот служитель закона, капитан запаса еще со времен Первой мировой войны, дрожал от возмущения. Он, немецкий судья, должен был наблюдать этот кошмар! Ефрейтор моего орудийного полувзвода также был свидетелем этого события. На гражданской службе он был священником. Когда он мужественно заявил людям из «СД» о том, что их действия являются «позорным беззаконием», ему грозно ответили, что если он не замолчит, то и его постигнет участь евреев.

Время надежд казалось, прошло. Для нас мир снова рухнул. Что значат эти преступления, совершающиеся от имени немецкого народа? И какое вообще имели отношение к войне эти несчастные житомирские евреи, жившие своей простой жизнью? Это преступление абсурдно и непонятно даже по самым прагматическим причинам: в военное время так нужна любая рабочая сила. Что же это за безумие? Но если это происходило в Житомире, то это наверняка не исключительный случай. Значит, это организованное убийство! Какой сатанинский план скрывается за этим?

Или, может бьггь, маленькая клика СС, которой мы не доверяли и о которой часто говорилось, что она является государством в государстве, была ответственна за такое преступление. Расизм в СС, в качестве идеологии якобы процветал, приводя к самым странным результатам.

А дурные известия всё множились: в лагерях русских военнопленных гуляла голодная смерть. Конечно, при таком огромном количестве русских военнопленных, какое было в начале войны, затруднения со снабжением были понятны. Но почему бы не сделать самого простого — не распустить их по домам, чтобы они на брошенных полях могли работать для собственного пропитания? Ведь очень скоро стало ясно, что большинство красноармейцев предпочитало работать дома, а не воевать за ненавистную сталинскую систему. Такой выход помог бы русскому народу и повлиял бы в хорошую сторону на настроения людей. Так думали многие на фронте, эти мысли рождались из опыта увиденного, и мы были уверены в их правильности.

Но военное политическое управление в нашем тылу явно думало иначе. Немецкое гражданское управление оккупированных областей вело себя все двусмысленнее, все непонятнее. В боевых частях росло презрение к служащим немецкого гражданского управления, расхаживавшим в коричневой партийной форме. На солдатском жаргоне их стали звать «золотыми фазанами». Вдобавок они заставляли население оккупированных областей называть себя скомпрометированным в глазах русских именем «комиссар». Как могло им придти в голову подобными методами завоевывать авторитет в стране, столько страдавшей под властью комиссаров!

Но куда опаснее тактических промахов была идеология этих «коричневых партизан», как их тоже называли. Пропагандные органы национал-социалистов осмелились декларировать «теорию низшей расы», уничтожающую славянские народы России! Мы, фронтовые солдаты, знали об этом зловещем бреде расового сумасшествия. Мы знакомились с замечательными русскими людьми в их домах, почти в каждом из которых висели иконы. Правда, не все русские перед ними молились, но это не делало между людьми большой разницы. Многие из нас, насмотревшись на издержки цивилизации в Западной Европе, особенно во время кампании во Франции, всё больше поражались: «Чем дальше на Восток, тем больше встречаешь настоящих людей!» Эти слова говорят о глубоком уважении и особой симпатии к русским.

Вскоре разглагольствования о «низшей расе» стали приводить нас в ярость. Извращенное мышление пыталось этой «теорией» оправдать все ошибки и преступления, ее сторонники были склонны к барству и эксплуатации. Эти глупцы и преступники делали из нас не освободителей, а завоевателей. Мы пытались отчаянно защищаться от этих горьких выводов, но вскоре нам уже не требовалось новых доказательств грубого, презрительного отношения к русским со стороны гражданского управления. Мы понимали, что если эта преступная глупость не будет остановлена, то конец станет неминуемым: это будет война на уничтожение двух больших неповинных народов, война с невообразимыми жертвами и катастрофами.

Страх, чувство вины, бессильное возмущение, неуверенность не покидали нас, а бессмысленность происходящего почти парализовала нашу волю. Вряд ли сегодня кто-нибудь сможет почувствовать, как нас все это угнетало. Мы снова жили в мрачном свете 22 июня 1941 года. Мы находились в безысходном положении.

В начале нашего пути в Россию, мы на многих примерах видели, как из глубины гражданского правосознания стихийно и неорганизованно вспыхнуло русское освободительное движение. Знаменательно было, что 22 августа 1941 г. майор Красной Армии Кононов с подчиненным ему советским 436-м стрелковым полком, прикрывающим отступление 155-й пехотной дивизии, после митинга среди советских солдат и переговоров с немецким ген. Шенкендорфом, перешел с полным вооружением на немецкую сторону.

После того, как майор Кононов получил огромное количество заявлений от добровольцев в лагерях для русских военнопленных под Могилевым и Бобруйском, уже 19 сентября 1941 г. был сформирован новый казачий полк из 1.800 чел., с 77-ю офицерами, получивший в приказе верховного командования названия 120-го Донского Казачьего полка. Духу времени отвечало то, что знаменосцем этого казачьего полка был назначен казак Белократов, отбывший 12 лет заключения в сталинских концлагерях, два брата и четверо детей которого были расстреляны в ГПУ. Просто немеешь от способности русских людей переносить страдания!

Мы знаем из истории войны, что первый проект организации русского освободительного движения был разработан в Смоленске. Там произошло совещание между офицерами армейской группы «Центр» и городским управлением. В меморандуме, адресованном «фюреру» Германии, городской голова Смоленска и 10 человек городского управления предложили призвать русское население к свержению сталинского режима. Условиями и предпосылками для совместной борьбы Русский Освободительный Комитет Смоленска назвал:

1. Гарантию независимой России,

2. Конституцию нового правительства России

3. Образование Освободительной Армии.

Даже тем, кто ничего не знал об этом меморандуме, но пережил ход событий в России с начала войны, со всеми заботами, печалями, надеждами и разочарованиями, было ясно, что только с позиций, разработанных в Смоленске, можно было успешно использовать возможность ниспровержения советского режима с помощью русских. И только этим путем можно было привести войну с Советским Союзом к благополучному концу.

Все те, кто, как мы, следил внимательными глазами и сердцем за событиями в России, предчувствовали, что исход войны с Советским Союзом будет предрешен в первые месяцы. Если немцам удастся совместно с враждебными сталинизму силами создать общий фронт, то война будет немцами выиграна. Но она будет выиграна и русскими. Вопрос России был куда серьезнее, чем победа или поражение на полях сражений. Вопрос стоял о полном освобождении глубоко религиозного, храброго народа от террористического режима, который обещал рай на земле и завел народ в ад.

Добившись вместе с русскими этого освобождения, немцы положили бы начало мирному сосуществованию европейских народов и, может быть, народов всего мира, который отверг бы идеологии насилия, приносящие кровь и слезы. Освобождение русского народа одно могло оправдать эту войну. И это не было утопической мечтой немецких солдат, потому что на таком-то коротком отрезке времени мы наблюдали возрождение только что освобожденных русских областей, и это могло стать типичным для всей России.

Более поздние исторические исследования подтвердили наш опыт и правоту наших представлений в полном объеме. Известный специалист и знаток, американский профессор Даллин в своем капитальном труде «Немецкое господство на Востоке» (Издательство Дросте, 1958 г.) заявляет: «На первом этапе кампании применение политического ведения войны могло служить стрелкой весов между победой и поражением» (стр. 526). «В 1941 году у Германии был благоприятный момент обратиться к населению Советского Союза: раны, полученные в травматические годы террора и величайшего голода, еще не затянулись» (стр. 692).

Чтобы подчеркнуть важность нашего познания, я должен постоянно повторять: всюду, в течение всего лета и осени 1941 года, — мы, немецкие солдаты, чувствовали и многие понимали это в полном значении, что на нас, немцев, перед лицом надежд и ожиданий угнетенного народа, была возложена задача, осуществление которой могло бы придать бессмысленной войне смысл, духовный смысл, состоящий в том, что неописуемые страдания были бы преодолены при помощи права.

Чем яснее нам это становилось, тем сильнее росла наша угнетенность и боязнь, так как мы поняли бессмысленность и преступность оккупационной политики в тылу, — мы узнали о непонятном для нас массовом убийстве невинных людей.

Злополучная, идеологически ослепленная восточная политика, которая лишилась этого уникального шанса, не должна была победить!

Мы, фронтовые солдаты, могли лишь надеяться и тревожиться, — в этом состоял трагизм нашего положения.

Мы могли лишь надеяться на то, что в военных комендатурах, а также и среди политиков, найдется достаточно смелых людей, которые поняли бы положение и боролись бы за этот неповторимый шанс изменения хода войны, — боролись бы против идеологического ослепления власть имущих.

Они должны были бы назвать имена тех, кто был ответствен за вредные мероприятия и ошибочные упущения на оккупированных территориях. Надо было бы бороться против бесправия, происходящего из-за ослепления и бороться за шанс, который был дан немцам Русским Освободительным Движением. Исходя из этого, надо было бы найти собственный путь и собственную концепцию и осуществить ее вопреки стремлениям имущих политическую власть, которые направили бы всю свою силу против деловой или даже этической критики.

Сегодня, обращаясь в прошлое, необходимо признать, что понадобилось бы громадных жертв, мученичества многих людей, чтобы пробить брешь в идеологическое безумие и, вероятно, эти жертвы все же были бы напрасны. Сегодня я знаю лишь то, что без духовного противодействия идеологический абсолютизм буйно разрастается, и безумие и хаос одерживают победу.

История это подтверждает: немецкое командование затопил поток докладных записок, в которых с полным пониманием описывалась ситуация военного положения в России лета и осени 1941, со всеми его возможностями и шансами. Настойчиво указывалось на опасность лишиться этих шансов. Военное и политическое управления были атакованы предостережениями о грозящей возможности взаимного уничтожения двух великих народов...

Абсолютизированной идеологии всегда принадлежит ослепление, состоящее в неспособности видеть действительность. В докладных записках того времени, высказывающих опасение, постоянно встречается иное основное понимание права: указание на естественное и жизненное понимание права, данного людям и народам на жизнь и свободу, а также встречаются указания на опасности, могущие возникнуть в следствие пренебрежения правом русских людей и народов, с их здоровым и сильным правосознанием...

Один такой предостерегающий документ хорошо известен мне. Это докладная записка кап. Штрик-Штрикфельда, с которым я познакомился в шестидесятые годы и которого глубоко уважаю. В меморандуме, направленном в Главную квартиру фюрера, он предложил на центральном участке фронта организовать Русскую освободительную армию под русским верховным командованием. Этот меморандум готовился для представления начальником штаба центральной группы войск генерал-майором фон Тресковым. Главнокомандующий вооруженными силами генерал фон Браухич поставил на меморандуме резолюцию: «Считаю это решающим для исхода войны».

Сегодня, почти через сорок лет, я все еще раздумываю об этом упущенном шансе, как о последствии идеологической слепоты, и о тех, кто вынужден был ее терпеть в бессилии. Я слышал за эти годы самые тяжелые взаимные обвинения с обеих сторон. Главным образом обвинения тех, кто еще и сегодня не понял причины немецкой несостоятельности, а еще меньше понял положение тех, у кого были связаны руки, но кто все же вел безрезультатную борьбу...

Тут выражена очень важная мысль, и для сегодняшнего дня. Политика не должна всегда следовать за идеологией прямолинейно. Потому что идеологические доктрины составляются умозрительно, а политика имеет дело уже с живыми людьми, которые часто только формально вписываются в идеологические доктрины. Этот немец пишет о местечковых евреях и комиссарах. Это же можно сказать, и классовой идеологической теории, когда возлагается коллективная ответственность на людей, которые вписаны в классы. Сегодня этой правовой глухотой и доктринерством страдают наши леваки, которые выдумали, что все противники коммунизма и большевизма являются антисоветчиками, то есть врагами народа, а сегодня еще и русофобами. Это же можно сказать и о " борьбе с фашизмом", в который записываются русские, не потерявшие свое национальное самосознание.Это страшная провокация швондеров. Таких как Шапиро, а товарищ Путин как попугай им подпевает... Ни к чему хорошему это не приведет...

В журнале «Континент» (№32, 1982 г., с. 300) приведена глава из книги В. Ламе, соответствующая части 3 текущей статьи, но в другом переводе, причем в журнальной версии отсутствует часть про клику СС, некоторые параграфы более развернуты, некоторые - более кратки, в конце приводится дополнительный параграф о материальном восстановлении.