30.03/12.04. (в 2025 г.). ‒ Лазарева суббота.

Лазарь Четверодневный (I в. по Р. Х.), (память в Лазареву субботу и 17 окт.), еп. Китийский, «друг Божий», воскрешенный Господом Иисусом Христом (Ин 11. 11). Имя Лазарь ‒ сокращенный греческий вариант еврейского имени Елеазар (Бог помогает), оно встречается также в притче о богаче и Лазаре (Лк 16. 19-31). О воскрешении Лазаря рассказывается только в Евангелии от Иоанна, где описание этого чуда предшествует повествованиям о крестных страданиях и воскресении Иисуса Христа из мертвых.

Икона XVI в. (церковь праведного Лазаря в Ларнаке, Кипр)

Он жил в Вифании вместе с сестрами Марфой и Марией (Ин 11. 1). О пребывании Господа в их доме говорится и в других Евангелиях, но без упоминания Лазаря (Мф 26. 6; Лк 10. 38-42). Когда Лазарь заболел, сестры послали известить об этом Иисуса. Получив эту весть, Спаситель не сразу отправился в Вифанию, сказав, что «эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, дабы через нее прославился Сын Бoжий» (Ин 11. 4). Спустя два дня, несмотря на предостережение учеников об угрожающей Ему опасности со стороны иудеев, Господь зовет их пойти с Ним к умершему: «...друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин 11. 11; ср.: Мк 5. 39). Ученики понимают выражение «уснул» буквально ‒ как указание на болезнь Лазаря, не понимая метафору сна как смерти. Ап. Фома говорит остальным спутникам: «Пойдем и мы умрем с ним» (Ин 11. 7-16).

Навстречу пришедшему Господу поспешила скорбящая Марфа, которая уже верила, согласно представлениям того времени (ср.: Иов 19. 25; Иез 37. 1-14), что ее брат Лазарь будет участвовать в воскресении мертвых в последний день (Ин 11. 24), но не имела откровения о власти Христа как Сына Божия над смертью. Когда Господь пришел, Лазарь находился уже 4-й день во гробе, т. е. его тело уже должно было начать разлагаться (Ин 11. 17, 39), тем самым евангелист подчеркивает реальность смерти Лазаря; согласно иудейским представлениям, душа человека пребывала рядом с телом три дня, по истечении которых усопшего нельзя уже оживить (Beasley-Murray. 1987. P. 189; Edwards. 2004. P. 116).

Прежде чем вернуть умершего к жизни, Господь провозглашает дерзновенную весть: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин 11. 25), которую первой исповедает Марфа (Ин 11. 27). Мария подошла к Иисусу в слезах и повторила слова сестры: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин 11. 32). Видя всех родных и близких плачущими, Иисус Сам восскорбел духом и прослезился (Ин 11. 33-35). Придя ко гробу, Спаситель повелел отвалить камень от пещеры и, совершив благодарственную молитву к Отцу, громко возгласил: «Лазарь! иди вон» (Ин 11. 43). Когда у входа в пещеру показался Лазарь, закутанный в погребальные пелены, Христос обратился к стоявшим рядом: «Развяжите его, пусть идет» (Ин 11. 44). Многие из присутствующих иудеев, став свидетелями чуда, поверили в Иисуса Христа (Ин 11. 45).

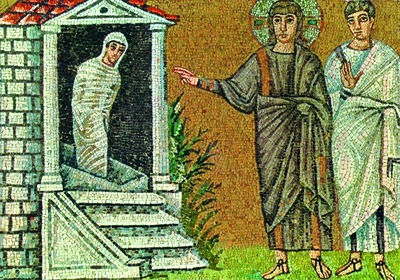

Воскрешение прав. Лазаря. Мозаика церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. 526 г.

За шесть дней до последней пасхи Господь вновь пришел в Bифанию, чтобы принять участие в праздничной трапезе, приготовленной для Него в доме Симона прокаженного, ‒ Лазарь «был одним из возлежавших с Ним» (Ин 12. 1-2 сл.). Сестра Лазаря Марфа прислуживала за трапезой, а Мария помазала миром ноги Иисуса (Ин 12. 1-3; ср.: Мф 26. 6). Многие из народа пришли посмотреть на воскресшего Лазаря и засвидетельствовали чудо его воскрешения (Ин 12. 9, 17). Весть об этом чуде дошла до Иерусалима: первосвященники, намеревавшиеся убить Иисуса Христа (Ин 11. 46-53), замыслили убить и Лазаря как важного свидетеля божественной власти Спасителя над жизнью и смертью (Ин 12. 9-11).

Несмотря на значимость события воскрешения Лазаря, Евангелие не сообщает никаких подробностей о жизни воскресшего, все остальные сведения о нем представлены в церковном Предании. Наличие рассказа о Лазаря только в Евангелии от Иоанна может объясняться тем, что в нем преимущественно описываются события, происшедшие близ Иерусалима в период служения Господа, предшествующий крестным страданиям, в то время как синоптики обращают основное внимание на деяния Иисуса в Галилее. Возможно, отсутствие сведений о Лазаре в источниках, вошедших в евангельское повествование, объясняется стремлением обезопасить Лазаря [от иудейских преследований того времени] (т. н. защитная анонимность ‒ Бокэм. 2011. С. 223)...

Воскрешение Лазаря ‒ самое величайшее чудо и знамение Иисуса Христа в Евангелии (не случайно это единственное из чудес Спасителя, где его участник назван по имени). Как и в других рассказах о чудесах в Евангелии от Иоанна (Ин 5; 9), чудо о Лазаре получает истолкование в самом тексте. В беседе с Марфой Сам Господь говорит об этом событии как о знамении будущего воскресения (Ин 11. 21-27) и об откровении славы Божией (Ин 11. 4, 40)...

Смерть и воскрешение Лазаря являются для всех авторов [текстов Священного Предания] совершенным евангельским прообразом, указывающим на смерть и воскресение Господа... В то же время Лазарь предображает воскресение не только Христа, но и всех христиан... По мнению свт. Иоанна Златоуста, Спаситель чудом с Лазарем показал и силу будущего воскресения, и, «воскресив одного, Он воскресит вселенную». Свт. Кирилл Александрийский в этом ключе истолковывает обращенное Господом к Лазарю повеление выйти из гробницы (Ин 11. 43) как метафору, указывающую на звук эсхатологической трубы, обращенный к умершим при всеобщем воскресении...

Свт. Иоанн Златоуст ‒ один из немногих христианских экзегетов, кто видит одну из причин совершения чуда с Лазарем в том, что в преддверии Своих крестных страданий Спаситель пытается таким образом утешить и укрепить в вере сомневающихся учеников, которые могли впасть в малодушие, восприняв грядущие Страсти как проявление Его слабости, а не следования Божественному домостроительству. Тем самым Господь через это чудо «в преддверии креста, ослабляя надлежащим образом страх учеников, показывает, что дарованное Им другому легко будет осуществлено Им и для Самого Себя».

А.Е. Петров

Вход в погребальную камеру прав. Лазаря в Вифании

Почитание Лазаря в Византии и на Кипре

Центром почитания Лазаря в течение многих веков оставалась его гробница в Вифании. Евангельские события, связанные с воскрешением Лазаря, вошли в богослужебный цикл (Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим), и им посвящены многочисленные гомилии церковных писателей. Тем не менее освящение церквей во имя Лазаря встречается в Византии довольно редко.

Особое распространение почитание Лазаря получило на Кипре, где, как считается, он был епископом и скончался. Впервые сведения о пребывании Лазаря на Кипре встречаются в гомилии Иоанна Эвбейского (1-я пол. VIII в.), в последнем абзаце которой кратко говорится, что тот стал епископом на этом острове и принял мученический венец (Dölger F. Johannes von Euboia // AnBoll. 1950. Vol. 68. P. 26). В средневизантийский период представление о том, что Лазарь был первым епископом Кития на Кипре, получило широкое распространение. Традиционно считается, что Лазарь был поставлен в епископа проповедовавшими на Кипре апостолами Павлом и Варнавой.

Церковь прав. Лазаря в Ларнаке, Кипр

В Китии, на месте захоронения Лазаря, в VI веке была сооружена трехнефная базилика, имевшая примерно такие же размеры, что и существующий в настоящее время храм. Она была разрушена во время арабских набегов. На месте алтаря жители построили небольшую часовню, из которой спуск вел в подземную гробницу Лазаря В 901/2 году на месте раннехристианской базилики был обнаружен мраморный саркофаг с мощами и надписью: «Лазарь Четверодневный и друг Христов». Византийский Император Лев VI Мудрый перенес мощи Лазаря в Константинополь, а на месте их обретения построил величественный храм. Однако, как следует из позднейших описаний паломников, в столицу Византийской империи была увезена только часть мощей святого, а другая часть оставалась предметом поклонения на Кипре...

Реликварий с главой прав. Лазаря в церкви прав. Лазаря в Ларнаке, Кипр

Византийские календари отмечают 17 октября перенесение мощей Лазаря в Константинополь и 4 мая освящение построенного Львом VI храма и перенесение в него мощей Лазаря и его сестер Марфы и Марии.

В Китии продолжалось паломничество к гробнице Лазаря, а с XVI века появляются упоминания о его мощах, хранившихся в этом храме. По свидетельству римского аристократа и путешественника Пьетро делла Валле (1625), от них ежедневно происходили чудеса и исцеления. С 1837 году источники перестали упоминать о мощах. Видимо, они были убраны в крипту под алтарем, где были обнаружены в 1972 году, во время работ после пожара 1970 году. В настоящее время глава Лазаря выставлена в храме для поклонения.

Одним из важнейших преданий о Лазаре является рассказ о посещении его на Кипре Пресвятой Богородицей. Впервые он встречается в сборнике «Patria», где повествуется о том, что Лазарь, желая увидеть Пресвятую Богородицу, отправил за Ней корабль. Богоматерь и сопровождавший Ее апостол Иоанн Богослов отправились в путь. Сначала их судно было отнесено бурей к Афону, но затем они благополучно достигли Кипра. Пресв. Богородица подарила Лазарю сшитые Ею святительский омофор и поручи.

О.В. Лосева

В славянские агиографические памятники из византийских календарей перешли три посвященных Лазарю неподвижных праздника: 17 марта, 17 октября и 4 мая. В Четьих Минеях свт. Димитрия Ростовского остался лишь один праздник, связанный с Лазарем ‒ 17 октября, который впоследствии вошел в современный календарь РПЦ.

Частицы мощей Лазаря неоднократно привозили в Москву в XVI‒XVII веках из разных мест православного Востока: в 1585 г. ‒ афонским старцем Нифонтом от Константинопольского патриарха (часть главы), в 1630 г. ‒ архим. Максимом Никольским из монастыря в Ставруполи [Салоники], в 1645 г. ‒ архим. Варфоломеем от Александрийского патриарха. В музеях Московского Кремля хранятся реликвии, включающие небольшие фрагменты мощей Лазаря: воздвизальный крест 2-й пол. XII ‒ 1-й четв. XIII в., панагия Иоанна Грозного XVI в., крест-мощевик 2-й пол. XVII в. (Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000. С. 30, 42, 136). В настоящее время частицы мощей Лазаря находятся в Кийском кресте патриарха Никона в церкви прп. Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве и в ковчеге в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Прав. Лазарь. Роспись собора свт. Николая на Ярославовом дворище в Великом Новгороде. XII в.

Образ Лазаря-епископа встречается в монументальной декорации храмов Древней Руси: в новгородских церквах свт. Николая Чудотворца на Ярославовом дворище (Николо-Дворищенская) на Торговой стороне (ок. 1120) и Преображения Господня (Спаса) на Нередице (1199).

Православная энциклопедия (с сокращениями)

+ + +

Настоящій праздникъ можно назвать праздникомъ дружества. Іисусъ говоритъ: Лазарь, другъ нашъ успе (Іоан. XI, 11); и спѣшитъ въ Виѳанію, не смотря на опасность тамъ для своей жизни отъ Іудеевъ. Ученики говорятъ такъ же: идемъ и мы, да умремъ съ нимъ (Іоан. XI, 16); то есть, говорятъ то, что могла внушать токмо самая пламенная дружба къ Лазарю. О Марѳѣ и Маріи, сестрахъ его не возможно и сомнѣваться; ихъ душа и сердце какъ бы погребены вмѣстѣ съ братомъ и другомъ. Самые фарисеи, забывъ свои лицемѣрные виды и расчеты, пришли въ Виѳанію не для чего другаго, какъ да утѣшатъ сестръ о смерти брата. А при гробѣ Лазаря — тутъ Іисусъ даже прослезился; и конечно не отъ унынія и печали, ибо сейчасъ скажетъ: Лазаре, гряди вонъ, — а отъ любви и дружбы, для коихъ тяжело видѣть и на одну минуту возлюбленнаго своего въ гробѣ, среди праха и тлѣнія. — Посему-то самые Іудеи заговорятъ: виждь, како любляше его (Іоан. XI, 36)! — И такъ, говорю, праздникъ настоящій можно, по всей справедливости, назвать праздникомъ дружбы.

Если когда потому, то нынѣ самый удобный случай для насъ наблюсти, какъ Господь поступаетъ съ своими друзьями и возлюбленными. — Много ли Онъ любитъ ихъ? Такъ любитъ, что проливаетъ слезы на ихъ гробѣ. Іисусъ не плакалъ на своемъ крестѣ, а надъ Лазаремъ плачетъ; и сдѣлалъ для него то, чего не дѣлалъ ни для кого; ибо воскресилъ его изъ мертвыхъ, уже четыредневна и смердяща.

Но любовь сія дѣлаетъ ли друзей Господа вовсе неприкосновенными ни для какой скорби и искушеній? Напротивъ. Изъ примѣра Лазаря и сестръ его особенно видно, какъ справедливо замѣчено Апос. Павломъ, что его же любитъ Господь, того наказуетъ и испытуетъ (Евр. XII, 6). Ибо, смотрите, вотъ семейство, которое Господь постоянно отличалъ своимъ вниманіемъ; среди коего, во время пребыванія своего въ Іерусалимѣ, всегда находилъ для себя дружескій пріютъ и успокоеніе, которому явилъ столько знаковъ своей благорасположенности, такъ что оно само уже нисколько не сомнѣвалось, въ любви Его, а возлагало на Него полную надежду во всякомъ случаѣ, какъ и теперь, едва только Лазарь сдѣлался боленъ, дали Ему знать о томъ, въ увѣренности, что Онъ не медля явится и возвратитъ здравіе своему болящему другу, — вотъ, говорю, семейство, святое, чистое, самое близкое къ Господу, и однако же какому великому искушенію и какой скорби подвергается оно теперь со смертію Лазаря!

Господь, безъ сомнѣнія, могъ отвратить болѣзнь отъ своего друга, но не отвратилъ; могъ сдѣлать ее, по крайней мѣрѣ, не смертельною, но не сдѣлалъ; могъ поспѣшить чудомъ и прійти въ Виѳанію на другой или третій день по смерти, но явился на пятый. Почему такъ и для чего? Потому и для того, чтобы сдѣлать и Лазаря и сестръ его вполнѣ орудіемъ славы Божіей, дабы дать имъ — и печалію своею, и болѣзнію брата, и самою смертію его, послужить великому дѣлу спасенія человѣческаго: да прославится Сынъ Божій ея ради (Іоан. XI, 5)! Такъ поступаетъ Господь съ другами и присными своими! Онъ блюдетъ ихъ яко зѣницу ока; безъ Его воли не падаетъ съ главы ихъ ни одного волоса: но это не значитъ того, чтобы Онъ непрестанно ущедрялъ ихъ только благодѣяніями, чтобы увеселялъ и питалъ ихъ сладостями, подобно какъ поступаютъ съ дѣтьми своими сердобольныя, но неразумныя матери, портя такимъ образомъ ихъ нравъ, пріучая ихъ къ изнѣженности и роскоши: — нѣтъ, Господь Премудръ, и не можетъ поступать такимъ образомъ; Онъ взираетъ не на удовольствіе, а на истинную пользу любящихъ Его и любимыхъ Имъ; и для усовершенія ихъ въ вѣрѣ, любви, смиреніи и преданности, нерѣдко посылаетъ на нихъ такія искушенія, какихъ не видятъ надъ собою грѣшники... Ибо для Него, яко Всемогущаго, ничего не стоило отвратить отъ нихъ всѣ искушенія, окружить ихъ даже всѣми видами счастія земнаго; но Онъ не сдѣлалъ сего, а напротивъ попустилъ обрушиться на нихъ всѣмъ бѣдствіямъ, да пренесеніемъ ихъ взойдутъ на большую высоту и достигнутъ свѣтлѣйшихъ вѣнцовъ: потому что ничто такъ не дѣлаетъ человѣка чистымъ, ничто такъ не возвышаетъ его въ духѣ и не приближаетъ къ Богу, какъ мужественное перенесеніе скорбей и напастей.

Престанемъ же, братіе мои, соблазняться и недоумѣвать, если видимъ, что кто-либо и изъ вѣрныхъ рабовъ Божіихъ не благопоспѣшается въ земныхъ дѣлахъ своихъ, терпитъ нападеніе или клевету, страдаетъ отъ болѣзни и другихъ золъ. Ужаснемся, напротивъ, и пожалѣемъ, когда срѣтимъ счастливаго во всемъ нечестивца, высящагося яко кедръ Ливанскій. Ибо это значитъ, что онъ, яко неисправимый, предоставленъ уже самому себѣ, и, по выраженію Писанія, воспріемлетъ, подобно богачу Евангельскому, благая въ животѣ своемъ, дабы по смерти идти прямо во огнь геенскій.

Престанемъ унывать и отчаиваться, когда и насъ, не смотря на чистоту рукъ и правоту путей нашихъ, посѣтитъ какая либо горесть и потеря. Напротивъ, если мы хотимъ быть воистину рабами Господними, то должны въ семъ случаѣ не падать, а возвышаться въ духѣ, утѣшаясь тою мыслію, что Господь взираетъ на насъ уже не какъ на малыхъ дѣтей, неспособныхъ ни къ какому трудному опыту и подвигу, а какъ на возрасшихъ, отъ коихъ съ благонадежностію можно ожидать и требовать жертвъ и усилій. А для сего утвердимъ навсегда въ душѣ нашей мысль, что всѣ горести и напасти земныя, въ чемъ-бы онѣ ни состояли и какъ-бы велики ни были, коль скоро преносятся надлежащимъ образомъ, то есть, со смиреніемъ, вѣрою и преданностію въ волю Божію; то никогда и ни въ чемъ не могутъ повредить намъ, а всегда доставляютъ, напротивъ, великую пользу душевную. Хотите знать — какую? Ту, что ослабляютъ въ насъ плотскаго человѣка, этого опаснѣйшаго врага нашему спасенію; ту, что подавляютъ въ насъ приверженность къ благамъ міра и его нечистымъ утѣхамъ и обращаютъ мысли наши къ небу и вѣчности; ту, что приближаютъ насъ къ Богу, заставляя въ Немъ единомъ, яко неизмѣнномъ и вѣчномъ, искать для себя опоры и утѣшенія; ту, наконецъ, что видимо уподобляютъ насъ Господу и Спасителю нашему, Который, во время бытія своего на землѣ, не царствовалъ и не блаженствовалъ, хотя имѣлъ на то все право, а ежедневно лишался, терпѣлъ и страдалъ ради спасенія нашего. Аминь.

Источникъ: Сочиненіе Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго. Великій Постъ или Бесѣды на Св. Четыредесятницу. — Второе изданіе. — СПб: Типографія Морскаго Кадетскаго Корпуса, 1850. — С. 232–236.

Преддверие Страстей

... Да, весть о чуде распространилась с быстротой молнии. И, не откладывая, первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом (Ин.11:47-48)

Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино (Ин.11:49–52).

Воскрешая Лазаря, а позже въезжая в Иерусалим, Господь Иисус Христос знал всё это: знал, на что едет, знал о предстоящей Ему Чаше страданий. Победитель смерти шел ей навстречу для последнего боя и окончательной победы.

И всё это грядущее, неразрывное — «Благословен Грядущий во Имя Господне, Осанна!», шествие на вольное страдание и смерть, Светлое Христово Воскресение и даже всеобщее воскресение мертвых — предъизобразилось в Лазаревой субботе...

А вечером в субботу будет уже всенощная Вербного воскресенья — Входа Господня в Иерусалим, — и вновь прозвучит этот тропарь:

О́бщее воскресе́ние/ пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я,/ из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря Христе́ Бо́же…

Будем восклицать Победителю смерти:

Оса́нна в вышних, благословен Гряды́й во имя Господне!

Воскрешение Лазаря

О, Царь и Бог мой! Слово силы

Во время оно Ты сказал, –

И сокрушен был плен могилы,

И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,

Да скажешь «встань!» душе моей, –

И мертвая из гроба встанет,

И выйдет в свет Твоих лучей.

И оживет, и величавый

Ее хвалы раздастся глас

Тебе – сиянью Отчей славы,

Тебе – умершему за нас!

(А.С. Хомяков)

С Праздником!