12 февраля 1921 года опубликовано подписанное В.И.Лениным постановление Совнаркома "О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли".

Документ предписывал создание "запаса художественных ценностей и предметов роскоши и старины", которые Наркомат внешней торговли мог использовать для своих коммерческих операций. Эта осуществлявшаяся негласно в 1920‒1930-х годах практика приобрела широкий размах, и многие ценные произведения искусства, ранее принадлежавшие России, были разворованы и оказались в зарубежных музеях и частных коллекциях.

К началу ХХ века в России была богатейшая коллекция произведений искусства, которую собирали – покупали и получали в дар Цари. Императорский дом покупал шедевры и хранил. Ну, и подарки, конечно. Коллекция была уникальной. Потрясали качеством и коллекции частных лиц, коллекционеров и меценатов.

Большевикам попали в руки потрясающие собрания сокровищ.

Первую попытку продать драгоценности Романовых большевики предприняли в мае 1918 года. Тогда в Нью-Йорке на таможне задержали двух приезжих с драгоценностями (стоимостью в 350 тысяч рублей), принадлежавшими дочери Александра III Ольге.

В 1920 г., советская власть организовала хранилище царских сокровищ. Правда, прежде, чем хранить, большевики собирались… пошерстить. Разграбить.

Главной задачей Гохрана было не хранение собранных сокровищ, а их «обезличивание» и «реализация». Большевикам нужны были деньги на разжигание пожара мировой революции и поддержку своей власти в разорённой стране. В ход пошли императорские ценности. Теперь большинство огромных богатств царской семьи широкой публике недоступно. Они осели в частных коллекциях.

Шокируют подробности того с каким цинизмом Ленин, Троцкий и Сталин распродавали российские художественные сокровища. Прежде всего, большевики разграбили церкви. Потом они взялись за короны, диадемы, ожерелья и яйца Фаберже. И, в конце концов продали полотна старых мастеров из музея «Эрмитаж»…

Во второй половине 1920 года Советское правительство затопило международный арт-рынок сокровищами из храмов и музеев страны. Такой крупномасштабный поток в истории мировой культуры никто нигде никогда не видел. Сокровища из Алмазного фонда, Кремля, Эрмитажа и Третьяковской галереи были проданы непосредственно миллионерам из США и Европы.

«Были люди разные. Арманд Хаммер был дьявольской фигурой. Мне сказали, что было страшно быть с ним в одной комнате. Он организовал продажу русского антиквариата (за что советское правительство дало ему 10-процентную комиссию), организуя продажу «Романовских сокровищ» (которые фактически не имели отношения к Императорской семье) в крупнейшем универмаге Нью-Йорка, "Лорд и Тейлор", — рассказала историк Наталья Семенова.

Королевские короны и бриллианты, иконы и другие религиозные объекты, редкие картины и скульптуры были проданы навалом для министра финансов США Эндрю Меллона, нефтяного магната Калуста Гулбенкяна, а также посла США Джозефа Дэвиса и его жены Марджори Пост. Многие художественные работы позже стали гордостью музеев всего мира — от "Метрополитен" в Нью-Йорке и "Хиллвуда" в Вашингтоне, до Музея Калуста Гулбенкяна в Лиссабоне.

Пропажа последней коллекции яиц Фаберже — загадка века. К каждой Пасхе Фаберже делал яйца для всей Царской фамилии. Работа огромная! Фактически она начиналась чуть не за год. По идее, к весне 17-ого коллекция была готова.

Но! В феврале Николай II лишается престола. Коллекция остается «неподаренной». Где она? Что с ней? Неизвестно. Официально — ее и не было. Тогда откуда известно, что одно яйцо называлось "Бедуин", а другое "Соловей"?

Например "Зимнее" — ювелирное яйцо, одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской Императорской семьи. Создано по заказу императора Николая II в подарок его матери, Марии Фёдоровне, на Пасху 1913 года.

Хранится в Катаре, в коллекции эмира. Это самое дорогое яйцо из всех, заказанных Романовыми.

Также оно являлось самым дорогим императорским яйцом Фаберже ($9,5 млн), до тех пор, пока на аукционе "Кристис" не было продано "Ротшильдовское" яйцо за $18,5 млн.

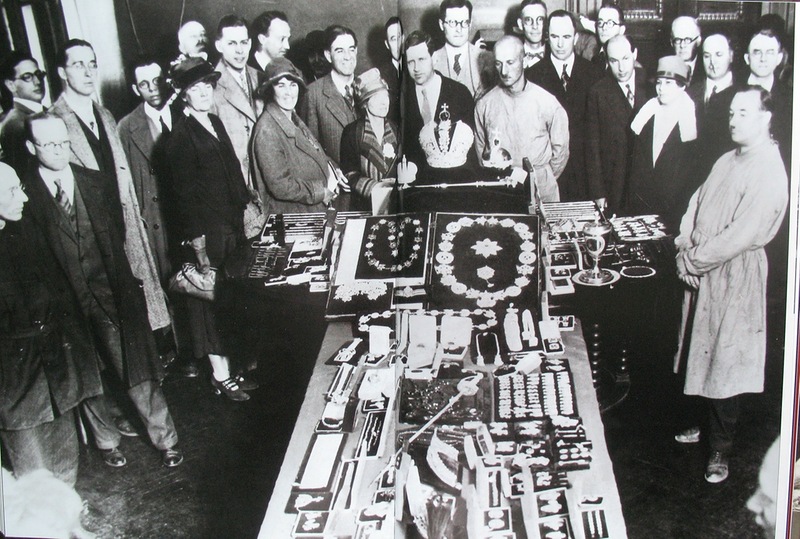

Огромная партия драгоценностей (9 кг!) была продана торговому агенту Вейсу, а в 1927 г. они оказались на аукционе "Кристис" в Лондоне. Было продано около 120 коронных ценностей. И среди них — уникальной красоты жемчужная диадема и венчальная корона последней императрицы Александры Фёдоровны.

В 1920-х гг. имущество из дворцов царской семьи отправляли на Запад вагонами. Советское правительство в официальной прессе оправдывало эти сделки тем, что вырученные средства пойдут на нужды индустриализации. Однако годы экономического кризиса были не самыми лучшими для массовой торговли антиквариатом — аукционы шли вяло и приносили совершенно ничтожные суммы. В эти фатальные для русского ювелирного искусства годы в плавильных печах Гохрана тонны серебряных изделий были превращены в слитки.

Пока в Лондоне продавали коронные драгоценности, заведующий Оружейной палатой Дмитрий Иванов (он также участвовал в каталогизации драгоценностей Романовых в 1922 году) умолял чиновников вернуть из Гохрана предметы музейного значения. Тщетно. В начале 1930 года стало известно о предстоящих изъятиях из музеев вещей для продажи за границей, а Иванов не выдержал — покончил жизнь самоубийством.

А потом, практически покончив с русским ювелирным искусством, эти дикари добрались до шедевров мировой живописи, что стало настоящей трагедией для сотрудников Эрмитажа. Еще Ленин писал о том, что предметы искусства нужно распродать, причём сделать это необходимо «архибыстро». Эту чрезвычайно «практическую» идею в дальнейшем обеими руками поддержал и товарищ Сталин.

Для подобных целей была организована специальная контора под названием «Антиквариат». И через неё за рубеж весьма расторопно «уплыли» самые знаменитые шедевры живописи, начиная Рембрандтом и заканчивая Рубенсом. Сопротивляться подобному «развесёлому» предпринимательству в Эрмитаже было некому. Так началась одна из самых позорных страниц в истории СССР — сталинская распродажа картин 1929‒1934 годов.

Большевики с невиданным размахом продавали за границу бесценные картины, иконы, драгоценности, но мало кто даже может представить себе истинные масштабы этой распродажи и масштаб ущебра русской культуре, нанесенный коммунистическим режимом.

В 1917‒1923 годах продано: 3 тысячи каратов бриллиантов, 3 пуда золота и 300 пудов серебра из Зимнего дворца; из Троицкой лавры — 500 бриллиантов, 150 пудов серебра; из Соловецкого монастыря — 384 бриллианта; из Оружейной палаты — золотого и серебряного лома 40 пудов. Но продажа русских церковных ценностей никого от голода не спасла: рынка на них в Европе не было. Полученный доход составил 4,5 тысяч рублей. На покупку хлеба для голодающих потратили 1 тысячу, все остальное ушло на расходы и продуктовое довольствие самих комиссий по изъятию.

В 1925 году каталог ценностей Императорского двора (короны, венчальные венцы, скипетр, держава, диадемы, ожерелья и другие драгоценности, в том числе знаменитые яйца Фаберже) разослали всем иностранным представителям в СССР.

В 1928 году из Алмазного фонда были изъяты семь «малоценных» яиц Фаберже и еще 45 предметов. Все они были проданы в 1932 году в Берлине. Из почти 300 предметов в Алмазном фонде остался только 71.

К 1934 году Эрмитаж лишился около 100 шедевров живописи старых мастеров. Мебель, серебро и произведения искусства продавались десятками тысячами. Фактически музей оказался на грани гибели. Из Музея новой западной живописи были проданы четыре картины французских импрессионистов, из Музея изящных искусств — несколько десятков полотен. Третьяковская галерея лишилась части икон.

И это только официальные советские данные.

https://vk.com/wall-216286676_103651

Двлее приведем отрывок из нашего издательского послесловия к книге Э. Саттона "Уолл-стрит и большевицкая революция":

... В 1922-1924 гг. коммунистический режим в России был признан главными европейскими странами. Ллойд Джордж объяснил это так: “Торговать можно и с людоедами”. При этом цель западного капитала, говоря словами проф. Саттона, была проста: “С учетом неэффективности централизованного планирования при социализме, тоталитарное социалистическое государство является прекрасным рынком для его захвата капиталистическими монополиями, если им удастся заключить союз с представителями социалистической власти”.

Как это происходило — проф. Саттон подробно описал в своих других книгах, показав скрытый как от западных, так и от советских граждан огромный размах участия западных фирм, и прежде всего Уолл-стрита, в построении СССР. Поэтому отметим вкратце и другую сторону этого размаха: чем большевики платили за него.

В самом начале нэпа разрушенная Россия остро нуждалась в товарах, медикаментах, техническом оборудовании. Поскольку восстановить загубленное революцией производство большевики не умели, они, стремясь спасти свою власть и поэтому особо не торгуясь, решили купить все необходимое за границей. Взамен предложили золото, произведения искусства, музейные коллекции, вплоть до коронных драгоценностей Российской империи.

Этот аспект распродажи России для удержания власти отражен и в циничном письме Ленина (19.3.1922) о тотальном “изъятии церковных ценностей” под предлогом голода: без этого “никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, немыслимо” (см. Приложение 6). (Заметим, что большевики, вернув себе в начале 1920 г. золотой запас империи, не нуждались в “церковных ценностях”; в этой кампании у них преобладала богоборческая цель, и вместо ожидаемых Лениным “сотен миллионов” или “миллиардов” золотых рублей получили тысячную долю того: больше у Церкви не было.)

Кроме того, большевики издали декреты о национализации всего достояния России, а также о конфискации имущества не только у Церкви, буржуазии, эмигрантов, но и о конфискации золота и драгоценностей у всего российского населения (декрет от 16.4.1920). Российские ценности, как пишет проф. Саттон, шли за границу целыми пароходами. До сих пор опубликованы лишь неполные сведения [366] об этой закулисной стороне нэпа, но ясно, что в руках коммунистов оказались огромные богатства, накопленные Россией за всю ее историю — и именно эти богатства помогли советской власти выиграть войну против русского народа.

Газета “Нью-Йорк тайме” сообщала, например, что только за первые восемь месяцев 1921 г. США импортировали золота на 460 миллионов долларов, из них 102,9 миллионов приходятся на фирму, основанную Шиффом — “Кун, Леб и Ко.” [367] (причем ее импорт золота учитывался отдельно от компании “Гаранта Траст” — ср. у Саттона в гл. 9). Золото поступало не только из России, ибо банкам Соединенных Штатов задолжали все воевавшие страны. Однако из России — “величайшего трофея, который когда-либо знал мир” — поток золота был наиболее мощным, учитывая, что оно декларировалось как привозимое из Швеции, Франции, Голландии и других стран — так как прямые поставки золота в США от большевиков осложнялись из-за их дипломатического непризнания.

В документов проф. Саттона показано, что Госдепартамент нашел для этого удобную уловку, допуская возможность “незнания”(!) американскими фирмами советского происхождения ввозимых ценностей. Однако американские газеты не раз описывали (как и проф. Саттон в гл. 9) механизм “отмывания” награбленного большевиками золота: оно переплавлялось в Скандинавии и ввозилось в США с новыми клеймами. В частности, “директор шведского Монетного двора заявил, что в этом году [то есть с 1.1. по 22.4.1921. — М.Н.] они переплавили 70 тонн золота стоимостью около 42 миллиона долларов США, и большая часть этого золота ушла в США в уплату за товары На переплавленное золото ставились клейма шведского Монетного двора. Количество большевицкого золота, находящегося в настоящее время в стокгольмских банках, оценивается в сумму более 120 миллионов долларов США” [368], — сообщил он.

Не случайно именно в 1921 г., с началом советского нэпа, золото хлынуло в США небывалым потоком. “Нью-Йорк тайме” выносит на первую полосу заголовок “Золотой потоп в Пробирной палате” и сообщает: “В результате непрерывного потока золота со всех краев земли, сейфы правительственной Пробирной палаты оказались до отказа набиты золотом в брусках, полосах и монетах, ... в результате чего она была вынуждена приостановить прием и спасовать перед тем количеством, которое банкиры собирались вывалить перед ней для переплавки и сертификации...” [369]. В итоге, если в 1913 г. золотой запас США составлял 1,9 миллиарда долларов, то в 1927 г. он увеличился до 4 миллиардов.

“Нью-Йорк тайме” сообщает и о прибытии 29 апреля 1921 г. “советского золота” в Париж на 10 миллионов долларов — “первой из нескольких партий согласно контракту, подписанному в Москве французской делегацией”. Коммунистическая газета “Интернасьональ”, сообщила ранее о поставке во Францию 200 ящиков золота стоимостью более 50 миллионов долларов и высказала мнение, что Франция стала перевалочной базой для поставок советского золота в Швейцарию и Англию [370].

Таким образом, все главные демократические страны — в нарушении собственных же законов и уважения права частной собственности — соучаствовали в ограблении России интернационалистами-большевиками. На зарубежные рынки были выброшены даже иконы, церковные чаши, кресты и ризы — происхождение их было очевидно, но нередко они выставлялись в фешенебельных витринах... “Торговлю с людоедами” и скупку награбленного благословила и католическая Церковь. Она вступила с большевиками в свои переговоры, надеясь на утверждение в России католичества на руинах Православия.

“Любое государство, христианское хоть по имени, пропади у него священная лжица из собора, поставит на ноги всю полицию, и бодрствующий закон найдет святотатцу кару” [371], — писал И. Шмелев в 1928 году. Но для России бывшие ее союзники применяли иное понимание закона. Западные суды отказывали в исках владельцам русских торговых фирм, разрешая коммунистической власти продавать награбленные у них товары с их же торговыми клеймами. Вот что означала фраза французского премьера Клемансо в Версале: “России больше нет”...

Шмелев: “Мир изменил союзнице-России, изменил низко и жестоко. Мир не только легко забыл, что для него сделала Россия своей кровью, но даже пробовал отрицать, что она сделала. Мы знаем множество случаев этого мирового бессердечия, чтобы не сказать — бесчестия. Этот десяток лет прохождения нашего по свету дал нам ужасный опыт и такое познание “добра и зла”, что уж лучше бы было не познавать” [372].

В любом цивилизованном государстве скупка награбленного и ворованного — незаконна; имущество подлежит возврату законному владельцу. Вернутся ли в Россию эти ценности? Во всяком случае, как сказал И. Шмелев: “...не забудем этого никогда. Не смеем”.

(М.В. Назаров. 4. Запад и НЭП)