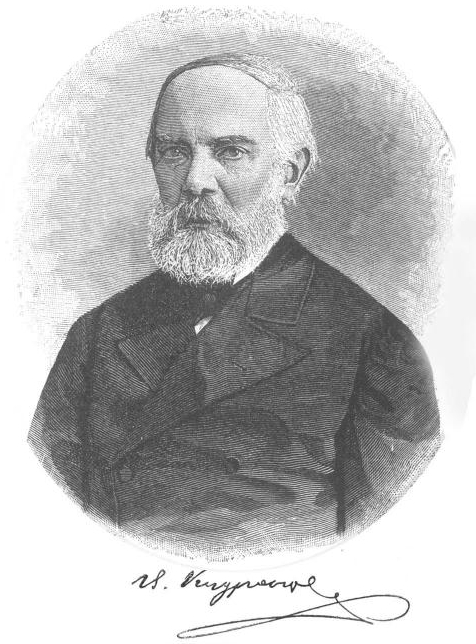

Когда говорят и пишут о русской христианской философии, то имеют ввиду почти исключительно В. Соловьёва, Н. Бердяева, Н. Лосского и достаточно длинный перечень прочих светских философов. Однако, почти неизвестны для нас, за исключением специалистов, те философы, что творили и преподавали в Духовных Академиях. А само положение их обязывало с возможно большей опаской относиться к тому, чтобы слово их не шло в разрез со Словом Церкви, как это не раз бывало у наших светских «свободных философов». Но дело, конечно, не в их положении штатных преподавателей, но их искренней преданности Церкви в силу чего они и философствовали в догматической ограде православного вероучения, что, однако, нисколько не стесняло их мысли. Виднейшим представителем их по общему убеждению является профессор Московской духовной академии Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828‒1891), рассуждение которого о предмете своих трудов и публикуем. (Ред. сайта АО СРН)

Когда говорят и пишут о русской христианской философии, то имеют ввиду почти исключительно В. Соловьёва, Н. Бердяева, Н. Лосского и достаточно длинный перечень прочих светских философов. Однако, почти неизвестны для нас, за исключением специалистов, те философы, что творили и преподавали в Духовных Академиях. А само положение их обязывало с возможно большей опаской относиться к тому, чтобы слово их не шло в разрез со Словом Церкви, как это не раз бывало у наших светских «свободных философов». Но дело, конечно, не в их положении штатных преподавателей, но их искренней преданности Церкви в силу чего они и философствовали в догматической ограде православного вероучения, что, однако, нисколько не стесняло их мысли. Виднейшим представителем их по общему убеждению является профессор Московской духовной академии Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828‒1891), рассуждение которого о предмете своих трудов и публикуем. (Ред. сайта АО СРН)

Во всех почти науках их содержание, хотя в общих чертах, выражается в самом их названии; богословие напр. есть наука о Боге, физика – наука о природе; зоология, минералогия, ботаника,– науки о животных, минералах, растениях и т. п. Если и есть некоторые науки, технические названия которых не соответствуют их действительному содержанию, напр.: математика (слово, которое означает учение, науку вообще), химия, алгебра и др., то в подобных случаях общее словоупотребление и историческая традиция все же установили за этими названиями более или менее определенный и ясный смысл, по которому каждый сколько-нибудь образованный человека довольно верно понимает общее содержание науки. Но если бы в обычном понимании содержания какой-либо науки, даже образованными людьми, встречалась какая-либо неточность или неопределенность, то этот недостаток вполне устраняется в области знания строго научного. Здесь, и границы и задача каждой науки установлены с точностью достаточною для того, чтобы не возбуждать странных вопросов: имеет ли право на существование известная специальная наука и чем она должна заниматься?

В ином положении находится философия. Что касается до самого слова: философия (любомудрие) [1], то оно дает нам только очень неопределенное представление о мудрости, не говоря точнее, в чем состоит эта мудрость и отличие ее от познаний, входящих в состав других наук, – познаний; которые также имют полное право называться мудростью. Также мало для объяснения содержания нашей науки дает нам и понятие любви, присоединяемое к понятию мудрости в слове философия. И каждая наука, не обязана ли своим происхождением любви к знанию и не предполагает ли в занимающемся ею любви к своему предмету? Поэтому и каждая наука имет право в своем рода называться любомудрием, – философиею.

Но может быть то, чего не дает нам буквальное значение слова: философия, заменяется твердым. общепризнанным понятием о ее содержании? Но и в этом отношении наша наука находится далеко не в столь выгодном положении, как другие науки. Каждый, сколько-нибудь образованный человек, довольно ясно понимает, что такое, напр.: химия, геометрия, алгебра, хотя филологический смысл этих терминов для него непонятен, да и на самом деле не соответствует точно их действительному содержанию. Но что такое философия? С этим словом, даже в умах довольно образованных людей, не соединяется, часто никакого другого понятия кроме представления о чем то темном, отвлеченном, головоломном. Один, инстинктивно предубежденный против нее скажет, что это наука, занимающаяся пустыми отвлеченностями, другой, инстинктивно расположенный в ее пользу, скажет, что это, очень важная наука, занимающаяся возвышенными предметами. Но что такое каждый из них разумеется под именем отвлеченности ли то или возвышенности, – на этот вопрос мы едва ли дождемся точного и определенного ответа.

Такой точности и определенности по-видимому мы вправе были бы ожидать от людей науки вообще, – от специалистов философии в особенности: но и здесь наши ожидания остаются далеко не удовлетворенными. В области науки вообще мнение о философии расходится до противоположности. Тогда как одни признавали и признают ее важное значение в области человеческого знания и готовы уступить ей даже председательство в сонме специальных наук в виду важности ее предмета и того благотворного, объединяющего и идеализующего влияния, какое она может иметь на них, другие не хотят даже допустить ее как равноправную подругу в круг других наук. Идут споры о том: возможна ли она, существует ли даже она, не составляет ли она давно отживший свое время детский способ познания существующего, не нужно ли ее, как старый хлам, выкинуть вовсе из богатой сокровищницы современной, положительной науки?

Эти разногласия ясно показывают, что даже в области научного знания существуют коренные разногласия в понимании того, что такое философия и чем она должна заниматься. Еще удивительнее для постороннего наблюдателя нашей науки может показаться то, что даже в ее собственной области нет единомыслия в определении задачи и предмета философии. И среди философов были лица, отвергавшие возможность или философии вообще или важнейших частей ее (напр., метафизики); а что касается до определений нашей науки, то без преувеличения можно сказать, что сколько философских систем, столько и определений философии, – и эти определения не только по словесному выражению различны, но часто по самому существу дела противоположны [2]

Но если ни самый термин: философия, ни обыденное, ни научное понимание ее, ни самые определения ее в среде лиц, именующих себя философами, не сообщают нам непосредственно ясного и бесспорного понятия о содержании философии, то не даст ли нам такого искомого нами понятия самая история этой науки? Может быть, из того, что в продолжительную эпоху ее существования разум обозначат именем философия, мы скорее поймем ее предмет, чем из филологического значения этого слова, из смутных представлений о ней большинства или из разноречивых и часто для непосвященных в тайны этой науки темных и отвлеченных определений у ее специалистов?

Но и на этом пути разъяснения действительного содержания нашей науки нас встречают большие затруднения и недоумения. Оказывается, что не одно и то же в различные времена признавалось философиею и носило это имя. Пределы ее то расширялись по всей почти области научно познаваемого, так что все науки сливались в философию как ее отрасли, то сокращались до такой степени, что ей как будто и вовсе не оставалось места и занятия среди других наук. Первое имело место в древности, философия тогда обнимала почти все науки, и Цицерон совершенно в духе древности мог определять ее так, что она есть rerum divinarum et humanitarum scientia [3]. Действительно, древние философы были в то же время и естествоиспытателями (как Ионийские физиологи), и математиками (как Пифагор), и теологами (как жрец и очиститель Емпедокл) и ораторами (как Софисты), и политиками (как Платон). Вспомним Аристотеля; его философия представляет собою полную энциклопедию знаний того времени, за исключением истории, которая тогда считалась более искусством, чем наукою.

Но с течением времени, с большею специализациею познаний, из философии начали мало-помалу выделяться и обособляться в самостоятельные науки различные отрасли знания. Из его области выделились прежде всего те познания, которые, быв в начале плодом одного теоретического умозреия, в последствии, по мере распространения наблюдений, получили значение истин эмпирических, напр., сведения о форме, величине и движении небесных тел, о фигуре земли, о свойствах растений, минералов, о строении человеческого организма и т. п., – сведения, которые в архаической философии мы находим в философских системах. Далее, – все те познания, которые, возникнув первоначально из общего стремления к мудрости, потом получили практическое применение к жизни, таковы, напр., грамматика, риторика, положительное учение о законодательстве.

Таким образом уже к концу греко-римского мира содержание философии было ограничиваемо логикою, ификою [о нравственности. – Ред.] и физикою, понимаемою, конечно, не в том специальном смысле, какой имеет это слово теперь, но в смысле учения о природе вообще как физической, так и духовной; учение о Боге входило в физику как учение о последнем, высочайшем начале бытия природы. С течением времени границы философии суживаются еще больше. Физика, после постоянных и постепенный уступок своего содержания наукам эмпирическим, совершенно отделилась от философии. Политика и право разветвились в несколько отдельных наук с положительным характером. Учение о человеке с его физической стороны также давно отошло в область естествознания. Но уступка философией очень значительной части своего содержания другим наукам не спасла ее от смелых притязаний и на другие, оставшиеся по-видимому за нею, части.

За исключением области природы, отошедшей на долю естествознания, и некоторых других предметов, получивших положительную постановку, осталось для философии учение о Боге и человеке с его духовной, теоретической и нравственной стороны. Но что касается до философского учения о Боге, то состоятельность его подвергается сомнению с двух противоположных сторон. Верующие не без основания могут спросить: если есть богооткровенное учение и наука, систематически излагающая это учение – богословие, то какое значение может иметь наука, которая, как показывает ее история, с большими усилиями и малым успехом старается решит те вопросы, которые точно и верно решаются в другой? Неверующие не могут признать состоятельности философского учения о Боге уже по тому одному, что не признают истины и реальности самого предмета этого учения.

Что касается до учения о духовной стороне человека, то в наше время, как известно, существуют попытки лишить и это учение философского характера и отнести его в область естествознания. Отвергая самостоятельность психического начала, современный материализм смотрит на душевные явления как на продукты организма, и поэтому на психологию, как на особенную главу физиологии. С той же точки зрения он разсматривает и законы познания и законы практической деятельности. Логика и ифика из наук философских, определяющих как должно мыслить и как должно действовать, превращаются в науки эмпирические, описывающие простые факты явлений, необходимо условливаемых известным строем нашего организма и неотразимым влиянием внешних условий.

Таким образам, будучи общим историческим корнем почти всех наук, философия в настоящее время, по-видимому, не удержала за собою бесспорно никакого специально ей принадлежащего предмета исследования. При таком положении дела, представляется одно из двух: или сама философия как самостоятельная наука теперь уже не существует, раздробившись и исчезнув в других науках, отжив свое время, как необходимое переходное условие для их появления на свет и воспитания; или, – если она имеет право на существование, то отличается от других наук не какими-либо особыми предметами познания, а только особым способом или методом их познавания.

Но первое предположение мы должны признать несостоятельным при самом беглом взгляде на исторические судьбы философии. Несмотря на отпадение от нее различных наук, входивших некогда в ее состав, несмотря на самые сильные нападения на ее самостоятельность со стороны мыслителей, не признававших никакого другого источника знания, кроме опыта или положительного авторитета религии, несмотря даже на внутренних своими врагов и изменников, – философов, старавшихся доказать сомнительность или невозможность решения философских проблем (скептики), философия всегда отстаивала и продолжает отстаивать свое право на самостоятельное существование в ряду других наук, а успех ее борьбы за это право в предшествующее время ручается и за ее существование в будущем.

На самом деле, враждебные попытки против ее самостоятельности в настоящее время не есть для нее что-либо новое и неожиданное. Но как против древних скептиков, так и против новых своих противников, ратующих преимущественно под знаменем естественных наук, она всегда победоносно может указать на внутреннее противоречие в их утверждении о несостоятельности философии. Скептикам она заметит, что самый скептицизм, отвергающий философию, есть, однако же, своего рода философия („смеяться над философами, значит уже философствовать», – верно замечает Паскаль), и что, отвергая возможность философского познания, скептики, однако, же имеют определенный, положительный идеал знания, во имя которого только и могут отрицать существующее знание как несостоятельное пред этим идеалом; но, начертывая в своем уме идеалы совершенного знания, они тем самым уже философствуют.

Псевдо-эмпириками нашего времени она также может сказат, что, отрицая философию на словах, они тем не менее философствуют, как скоро затрагивают и решают вопросы, которые, по их собственному сознанию, не могут быть решены путем опыта и наблюдения. Когда материалист разсуждает о недоступной никакому наблюдению самосущей и вечной материи, об атомах, о происхождении вселенной, когда он начертывает самые смелые идеалы общественного устройства, никаких элементов для которых не дано в наличной действительности, что он делает, как не философствует? Он создает свою собственную философию и свою собственную метафизику, хотя бы и не называл их этим именем; его вражда против философии, – или чисто ребяческая вражда против слов: „философия, метафизика», – или вражда не против философии вообще, а против известного какого-либо философского миросозерцания.

Если же иметь в виду не ту или другую положительную систему философии, не тот или другой способ решения философских проблемой, а самое стремление разума изследовать и решать важнейшие вопросы знания и жизни, искони называемые философскими вопросами, то должно признаться, что и в настоящее время, при всем кажущемся охлаждении к философии как науки самостоятельной и систематической, человек философствует не меньше, как и в эпохи господства и процветания определенных философских систем и школ. Итак, даже не заходя преждевременно в область самой философии, чтобы на деле показать и возможность и законность ее существования, мы, на основании одних фактов ее исторической живучести, можем сказать, что философия существовала и существует, как особая и отличная от других область познания.

Если же теперь философия фактически существует, а особых предметов знания, по-видимому, для нее нет, так как вся область познаваемого поделена уже между различными науками, то не должны ли мы остановиться на втором нашем предположении, – именно: если философия существует как особая отрасль познания, то она отличается от других наук не предметами, а только особенным способом или приемом познания тех же предметов, которыми занимаются и другая науки. Таким образом право философии на самостоятельность будет заключаться не в особенности содержания, но лишь в особенности метода познания. На такой именно характер философии, по-видимому, дает указание и то обстоятельство, что обыкновенно она называется наукою умозрительною и противополагается наукам эмпирическим. Но выражения: умозрение, опыт, указывают не на содержание познания, а на способы его приобретения, на методы исследования.

На первый взгляд такое разграничение философии и других наук представляется очень определенным и ясным. Прежде всего, им легко отличается философское познание от религиозного. По содержанию, богословие и философия в важнейших своих частях и задачах, очевидно, совпадают; то и другая одинаково говорят нам о высочайшем начале бытия, – Боге и о других высших вопросах знания и жизни, имея в виду установить правильный взгляды на мир, на человека, на последние цели человеческого бытия и деятельности; разграничить их строго и точно по содержанию иногда довольно трудно. Но когда говорят нам, что философия учит о Боге, мире, человеке на основании начал разума, а богословие на основании Откровения, то отличие их представляется ясным.

Тот же способ различения, по-видимому, может быт приложен и к определению характеристических особенностей философии и наук эмпирических, положительных. Последние основываются на фактах и пользуются методом индуктивным; но мы можем представить себе (и философия действительно, представляет такие опыты) возможность или попытку познания тех же предметов, которыми занимаются науки эмпирическое, – природы и человека, путем чисто умозрительным, философским. Так, наприм., было в древности, когда те познания о природе, которыя теперь получаются путем индуктивным и потому бесспорно входят в область естествознания, составляли собственность философии и когда учение о природе носило умозрительный характер. Так и в новой философии мы встречаем опыты выведения законов природы и духа и объяснения процесса мировой и исторической жизни путем чисто рациональным из какого-либо абстрактного понятия или из чистого мышления, напр., в системах Шеллинга и Гегеля.

Но представленный нами способ отличения философии от прочих наук по методу познания, несмотря на кажущееся удобство его, при внимательном взгляде на дело оказывается недостаточным и далеко не обезпечивающим права нашей науки на самостоятельное существование. Прежде всего, невольно возникает вопрос: если философия отлична от прочих наук не по содержанию, а только по способу исследования этого содержания или методу, то какая будет необходимость и цель ее, если она станет только иначе познавать то, что своими способами познают и другие науки? Зачем два пути, чтобы идти к одной цели? И путь философии, по общему мнению более отвлеченный и трудный, чем путь опыта, к чему будет служить, если не приведет ни к чему новому, чего бы не могли открыть и другие, положительные науки своими способами?

Когда предполагаются два пути, ведущие к одной цели – познанию истины, то естественно возникает сравнение, который из них удобнее, проще и вернее ведет к этой цели. Но как скоро этою целью мы поставили простое, эмпирическое познание природы и человека, то сравнение сейчас же окажется не в пользу пути умозрительного, философского. Бесспорно, что теми познаниями о природы, о человеке, которыми так гордится наше время, мы обязаны не философии, а естествознанию и его индуктивному методу. Поэтому, если бы все право философии на самостоятельность опиралось на одном методе, то это право оказалось бы очень спорным. Всегда можно бы выставить на вид (что и делают позитивисты), что ее метод далеко не столь удовлетворителен для познания реального мира, как эмпирический, что поэтому он совершенно не нужен, по крайней мере в настоящее время, что он есть только первоначальный, детский способ познания природы, который теперь должен уступить свое место более зрелому, научному, позитивному, – что поэтому и философия в наше время не может иметь права научного бытия.

Если от познания природы и человека обратимся к познанию высочайшего начала той и другого, – Бога, то и здесь возникают те же недоумения относительно права философии на самостоятельность, если основанием этого права станем считать один только метод или способ познания. Если философия отличается от богословия только тем, что исследует то же содержание, но только на основании начал разума, рациональным способом, то рождается вопрос: для чего нужно и к чему ведет такое исследование, как скоро есть другой и более верный и надежный путь к познанию Бога и „вещей божественных» – путь религиозной веры и основанного на ней знания? В учении веры положительно и ясно решены все важнейшие вопросы, над решением которых напрасно трудятся лучше умы древнего и нового мира. Зачем же после этого искать еще истины на скользких и неверных путях человеческого умозрения, где заблудилось столько крепких умов? Зачем нужна философия?

Но отличение философии от других наук на основании особенности ее метода, не упрочивая существования нашей науки, и само по себя не может быть признано точным и определенным. Дело в том, что методы эмпирический и рациональный, индуктивный и дедуктивный в их действительном приложении к познанию далеко не так резко разграничены и независимы один от другого как предполагается при представленном нами принципе отличения философии от прочих наук. Эти методы в их резкой обособленности и как бы противоположности излагаются только в логиках; на самом же деле, в живом процессе познавательной деятельности они постоянно переплетаются; один переходит в другой и помогает другому в деле исследования истины.

Действительно, с одной стороны, история философии показывает, что построение философской системы чисто дедуктивным путем из какого-либо основного понятия, без всякой помощи анализа и опыта, не только оканчивается неудачею, но и на самом деле невозможно. Философская критика одного из наиболее последовательных опытов чисто дедуктивного построения философии (разумеем систему Гегеля) ясно показала, что это построение есть мнимое, а не действительное, что оно было бы невозможно без предположения опыта и основанных на нем понятий, что эти понятия постоянно вторгаются в диалектический процесс чистой мысли и не создаются им из ничего силою творческой мысли, а только заволакиваются искусственным туманом отвлеченности до неузнаваемости их действительного происхождения.

С другой стороны, и науки положительные не представляют собою одного набора фактов и сведения их под известные рубрики по их однородности; и они дают нам опыты открытия общих законов, управляющих фактами и объединения этих фактов не только по их простому сходству, совместности и современности, но и на основании высших требований и идей разума: на самом деле рациональный метод столько же необходим и также применяется в положительных науках, как и эмпирический в философских. Поэтому, при совместному употреблении того и другого метода в науках положительных и в философии, разграничение их по одному методу во многими случаях было бы крайне затруднительно.

В частности, что касается до разграничения философии и богословия, где этот принцип, по-видимому, находит наиболее удачное применение, то здесь заключается некоторое недоразумение. Философия и богословие действительно различаются между собою по своим источникам, который для первой есть разум, для последнего – вера; но что касается до метода познания, то он один и тот же как для богословия, так и для философии, – это метод рациональный. Учение о Боге, как скоро делается систематическим изложением истин веры, наукою, богословием, употребляет те же приемы познания, те же формы систематизации и аргументации, как и философия, и не может избежать их, если желает быть наукою.

Если теперь один метод познания не может обеспечить самостоятельности философии, но если, с другой стороны, не дает ей прав на такую самостоятельность, как мы видели, и особенность предметного содержания, так как все мыслимое содержание распределено между различными специальным науками, то, по-видимому, мы находимся в большом затруднении определить, чем же именно должна заниматься наша наука и в чем ее отличительный характер?

Так как признак метода для этого определения оказался непригодным, то остается одно: обратиться снова к содержанию познаваемого различными науками и внимательнее посмотреть, нет ли в этом содержании если не определенных предметов, то по крайней мере каких-либо частей или сторон в предметах, которых или не затрагивают другие науки, или не в силах удовлетворительно познать при своих научных средствах. Если, теперь, философия должна быть наукою самостоятельною, то самодеятельность ее должна выражаться не в том только, что она будет исследовать такое же содержание, но иначе, чем другие науки; но в том, что в тех же предметах она будет открывать и познавать какие-либо новые стороны, – нечто такое, о чем не могут дать точного понятия другие науки.

Но есть ли в предметах научного познания такие стороны? И если есть, то что нового и особенного может открыть философия в тех же предметах, которыми занимаются и другие науки?

Для ответа на этот вопрос, мы должны бы подвергнуть внимательному исследованию содержание отдельных наук и посмотреть, нет ли в каждой из них каких-либо элементов, разъяснения которых, однако же, не дают отдельные науки, каждая в своей специальной области. Такое разъяснение показало бы нам, что в каждой из них: а) есть понятия, и при том основные, которые обыкновенно принимаются без исследования, на веру, но которые тем не менее, по их принципиальному значению в науке, необходимо требуют рационального исследования и обоснования, чтобы наука могла быть наукою в точном и строгом смысле, то есть совокупностью познаний, основанных на началах вполне достоверных и доказанных. Таково, напр., понятие материи в химии, понятие силы, движения и закона в физике и механике, понятие пространства в математике, понятие жизни и органического начала в физиологии и пр. Таково, напр., общее предположение всех наук о достоверности нашего познания и о пригодности тех методов его, которыми пользуется каждая наука, в непосредственной уверенности, что она приводит к истине.

Далее, есть вопросы, которые невольно вызываются и навязываются каждому мыслящему уму при изучении каждой почти специальной науки, но на которые однако же наука или не дает ответа, или если и пытается дать, не выходя из своей специальной сферы, то, по самой узкости и односторонности этой сферы, может дать только односторонние и потому неверные ответы. Так, напр., физику невольно должен представиться вопрос: откуда первоначально произошли те самые механические законы природы, изучением которых он занимается? Мыслящий историк, при взгляде на широкий и бурный поток исторической жизни, на разнообразие сталкивающихся и борющихся мотивов и целей исторических деятелей, не может не спросить: где начало и конец этого потока, есть ли какой-либо разумный закон исторического движения, ведет ли оно к какой-либо разумной и высшей цели, или вся история есть не более как пустая игра случайно возникаюших и сменяющихся событий? Даже такая строго отвлеченная и свободная от всех „высших» вопросов наука, как математика, может предложить своему исследователю вопросы: откуда происходит то, что выведенные чисто отвлеченным путем и построенные a priori математические законы и формулы имеют однако же приложение к действительности, ею оправдываются, что и делает возможным применение этой науки к познанию природы и ее явлений?

Но подробный анализ содержания отдельных наук с целью показать, что в каждой из них есть вопросы, вовсе или недостаточно решаемые ими, и что существование этих вопросов предполагает возможность особой науки для их научного раскрытия, если бы и привело нас к решению нашего вопроса о содержании философии, то путем слишком продолжительным и утомительным. Мы надеемся найти путь более короткий и удобный, который приведет нас к той же цели. Достаточно будет, если, не анализируя содержания каждой науки в частности, мы обратим внимание на самое общее содержание и общую цель всех наук без исключения. Мы спросим: чего вообще ищут в подлежащих их исследованию предметах и явлениях все науки, чтобы в результате их исканий получилось знание?

Очевидно, что самое общее искомое в предметах для всех наук и знаний одно, – истина. Знать истину – цель каждой науки и не иная, конечно, должна быть цель и философии. Поэтому, чтобы узнать предметы философии мы должны теперь точнее рассмотреть, что такое искомая истина в предметах, с каких стороны она может быть рассматриваема и какие именно стороны ее принадлежат философии?

Что такое истина? Нет ничего легче и нет ничего труднее ответа на этот вопрос. Нет ничего легче, когда этот вопрос решает непосредственное чувство человека в тысячах случаев жизни. Мы каким-то внутренним инстинктом чувствуем истину, хотя в обыденной жизни и не спрашиваем у себя каждый раз отчета, почему именно признаем то или другое за истину. Но то же самое внутреннее чувство, которое служит главным нашим руководителем в жизни, так часто обманывает нас, заставляя принимать призраки истины за самую истину, так часто вводит нас в различного рода заблуждения, что мыслящему и ищущему истины уму неизбежно должен был представиться вопрос: что же такое истина?

История мышления показывает, что нет ничего труднее точного решения этого вопроса. Разнообразие философских систем в их коренных принципах показывает, что и мнения наиболее, по-видимому, компетентных в решении этого вопроса умов далеко не согласны, даже диаметрально противоположны. То, что одни признавали абсолютно истинным бытием и единственно достойным предметом истинного знания (существо абсолютное и мир объектов сверхчувственных), другие, напротив, совершенно выключали из области истинного бытия и знания. При подобных коренных разногласиях, неудивительно возникновение сомнений в возможности самого познания истины.

Но подобного рода разногласия и сомнения могут касаться только содержания тех или других определенных понятий, принимаемых или не принимаемых за истинные, но не самых общих признаков истины, как таковой. Самый отчаянный скептик, не только не признающий ничего истинного в представляющихся его суду мнениях и убеждениях, но отрицающий самую возможность знать истину, однако же имет в своем уме некоторую норму или меру, прикладывая которую ко всем существующим в наличности понятиям и мнениям, считает их неистинными, как неподходящие под эту норму и марку. Иначе все его скептические возражения не имели бы цены ни для других, ни для него самого. Свое сомнение он почему-либо считает более согласным с истиною, чем противоположные мнения других, – именно он считает эти мнения неистинными или сомнительными потому, что они не соответствуют тем признакам знания, которые он признает необходимыми признаками истины.

Следовательно, есть какие-нибудь всеобщие и необходимые признаки истины, которых в сущности не может опровергнуть и самый скептик, отрицающий по-видимому истину. Если же есть признаки истины, то по ним можно угадать и существо самой истины, не смущаясь трудностью ответа на вопрос нами выставленный: что такое истина? Какие-же это признаки?

Первый, самый ясный, непосредственно представляющийся признак истины есть действительность. Истинно то, что действительно существует. Вымыслы, напр., фантазии, ложные факты и т. п., – все это не истина, потому что предметы, создаваемые нашим воображением или введенным в заблуждение рассудком, только представляются или кажутся нам сущими, а не реально существуют. Не только в обыкновенной жизни, но и в сфере научного познания некоторые так высоко ставят определением истины действительность, что считают последнюю самым критерием истины. Поэтому и наука должна заниматься только тем, что действительно существует, показывая, что и как существует. Всякая теория, как скоро она выходит из границы области реального, как скоро занимается понятиями отвлеченными, должна быть отвергнута, как нечто относящееся к области мечтаний и пустых умствований, лишенных характера истины.

Что действительность есть существенный признак истины, это вполне верно. Но что мы должны понимать под именем действительности, этот вопрос еще требует разъяснения, потому что, при более внимательном взгляде на дело, оказывается, что общее определение истины как действительности не так удовлетворительно для мышления, как может показаться на первый взгляды, благодаря его кажущейся простоте и ясности. Такое определение на самом деле и неопределенно и односторонне.

Оно неопределенно, потому что так называемые неистинные или обманчивые явления все же сами по себе составляют явления действительные и как таковыми ими имеет право заниматься наука, которой цель исследование истины. Напр., ложные теории, произведения поэзии, даже простые создания воображения, галлюцинации и пр., имеют свои причины, свои законы, которые и изучаются наукою. Эти явления так же действительны, так же в своем роде суть, как и всякие другие явления. Значит, их неистинност не есть то же, что недействительность; они неистинны не потому что не действительны, а потому что к ним иначе относится наше сознание, чем к другим явлениям; они неистинны потому, что мы, на основании законов познания, почитаем их неистинными.

Всякое явление само по себя действительно; не действительно, в смысле неистинно, можете быть только наше представление, или наша мысль о нем. Это уже показывает, что действительность и истина понятия вовсе не тожественные. Формула: истина есть действительность, – равнозначительна формуле: все, что ни существует, истинно; но такое понятие об истине было бы очевидно неистинным. Потому признавая действительность признаком истины, мы должны бы точнее определить, – какого именно рода действительность прилична истине.

Но определяя безусловно истину действительностью, мы не только, как сказали, даем о ней понятие неопределенное, но и одностороннее, потому и неверное. Действительно, не только не все то, что реально существует, потому и истинно, но и наоборот, не все истинное реально существует в том смысле, как обыкновенно понимают что-либо действительно существующим. Первое очевидно; в мире умственном реально существуют тысячи ложных мнений, предрассудков, которые хотя и имеют влияние на жизнь, но тем не менее неистинны; в жизни общественной мы встречаем много учреждений, обычаев, правил, о которых говорят, что они не истинны. И наоборот – всматриваясь ближе в то, что мы называем истинным, замечаем, что часто приписываем этот признак предметам, фактам, понятиям, требованиям, которые эмпирически, реально не существуют.

Так, например, в науке мы встречаем целую область познаний, в истине которых не сомневаемся, но которые не выражают собою никаких реальных объектов и суть простые создания мысли, – мы разумеем математику. Что истиннее и достовернее построений и вычислений математических? А между тем в природе может ничего не соответствовать этим построениям и тем рядам цифр, над которыми оперирует математика. То же и в жизни; бывают вполне истинные и справедливые требования, которые не выполняются; истинные мысли и идеи, которые не находят себе реального осуществления; мы часто говорим: эта мысль, этот план, проект верны, истинны, но не осуществимы. Еще более, – может быть истина в совершенно неистинных формах и представлениях; таковы, например, изящные и поэтические произведения, где вымышленные фантазиею образы выражают глубокие идеи, внутреннюю истину.

Все это показывает, что действительность есть одностороннее определение истины. Поэтому и наука, занимаясь действительностью только (принимая это слово в непосредственном, эмпирическом его значении), занималась бы одною лишь стороною истины. Эта сторона и составляет содержание наук эмпирических; но было бы очевидно несправедливо ограничивать область познания кругом только этого рода наук, именно по тому самому, что действительностью не исчерпывается истина; хотя действительность и может быть признаком истины, но не единственным, так как истина и действительность не есть вполне одно и то же.

Мы заметили, что сами по себе предметы могут быть названы только действительными; истинными или неистинными могут быть лишь наши мысли о них. Это по-видимому переносит царство истины из области действительного бытия в область нашего ума и дает ей чисто субъективное значение. На таком понимании истины основывается второе определение ее: истина есть согласие предметов с нашими понятиями о них. Мы говорим, например, это истинно добрый человек; это истинно полезное предприятие; это истинное событие. Очевидно, мы говорим это потому, что действительные явления здесь соответствуют тем понятиям, какие мы составили о добре, о пользе, об условиях достоверности события. Здесь истина представляется чем-то исключительно принадлежащим нашему только мышлению. О предметах самих по себе можно сказать только то, что они существуют; характер же истины или не истины они получают от нас; критерием истины является сам человек.

Такое понятие об истине, конечно, шире, чем предыдущее; под него подходит и такие истины, например, математические, эстетические, которым мы не найдем места в царстве истины, если будем определять ее действительностью. Но несмотря на это и оно также неопределенно и односторонне, как и первое. Оно неопределенно. У нас очевидно могут быть понятия истинные и ложные; поэтому понятно, что не одно только соответствие предмета с понятием о нем может быть названо истиною, но только соответствие предмета с истинным понятием о нем. Но чем же теперь определяется истина нашего понятия? Почему мы должны признать такое-то понятие истинным, а другое нет?

Само понятие как понятие не дает нам ответа на этот вопрос. Для своего оправдания оно требует какого-либо внешнего ручательства; понятие, чтобы быть верным судьею истины, само еще требует постороннего судью, который сказал бы, – истинно ли само оно. Где же этот судья? Истинное понятие, обыкновенно говорят, есть то, которое соответствует предмету; и так предмет делается судьею понятия. Но кто не заметит круга и несообразности в подобном определении отношения понятия к истине. Истина есть соответствие предмета нашему (разумеется истинному) понятию о нем, а истинное понятие есть то, которое соответствует предмету. Где же теперь критерий истины: в предмете или в понятии?

Мы уже сказали, что он не может заключаться только в предмете (или действительности); но он не может также заключаться и в одном понятии; поэтому представленное нами сейчас второе определение истины мы называем, как и первое, не только неопределенным, но и односторонним. Действительно, внутренняя верность понятия, как понятия, самому себе, – иначе сказать, верность мышления своим законам и формам, не есть еще ручательство истины его понятий, хотя и составляет одно из существенных ее условий. Логика говорит нам, что формальная только истина мышления, внутренняя его законосообразность, не может служить полною гарантией истины; логически мы можем составлять и ложные понятия, как скоро данный материал для них не истинен.

Все это показывает, что в одних формальных субъективных законах нашего познания мы не можем еще найти полной истины. Поэтому и та область знания, которая занимается раскрытием этих законов, хотя исследует одну из сторон истины, но не обнимает и не исчерпывает ее во всей глубине ея содержания. К этой области познания могут быть отнесены формальная логика и математика. Та и другая занимаются определением и выведением не зависящих от эмпирической действительности законов и форм нашего познания. Различие между ними лишь в том, что одна изучает данные a priori формальные законы и нормы природы мыслящей, другая – физической; математика есть не что иное, как логика природы. Будучи науками чисто рациональными, они ищут определений истины не в наличной действительности как науки эмпирические, но в самом разуме, в его понятиях. Но составляя в этом отношении противоположность наукам эмпирическим, они, тем не менее, по односторонности своего принципа, так же как и последние, не выражают собою полной идеи истины и заставляют поэтому нас искать нового, высшего определения ее, а вместе с тем и новой, высшей области познания.

Если, как мы сказали, согласие предмета с нашим понятием о нем не есть еще безусловный признак истины и потому критерия истины мы должны искать не в одном только понятии, но и вне его, то очевидно мы должны обратиться опять к самому предмету и посмотреть, не можем ли в нем самом найти той реальной истины, которая условливала бы истину как его самого, так и понятия о нем. Нет ли в нем самом такого признака, который бы делал предмет не только действительным, но и истинным? Если такой признак найдется, то согласие с ним эмпирической действительности придаст ей характер истины, которая в свою очередь может служить и критерием истины понятия. Поэтому, если мы назвали неверною формулу: истина есть согласие предмета с нашим понятием о нем, то не более ли будет верна другая, по-видимому, единственно возможная формула: истина есть согласие предмета с самим собою?

Истина есть согласие предмета с самим собою; такое положение на первый взгляд может показаться очень странным, парадоксальным. Как может что-нибудь согласоваться с самим собою? Не предполагает ли каждое согласие двух различных друг от друга, согласующихся предметов?

Конечно, вполне верно, что каждое согласие требует различий. Но нет никакой необходимости, чтобы эти различия выступали в виде двух противолежащих друг другу внешних объектов. Если мы найдем в каком-либо предмете две различные стороны, если эти стороны, хотя существенно соединены между собою для образования полного, целого предмета, но в то же время представляют и характеристические отличия, то мы будем иметь право спрашивать о согласии этих сторон, о согласии предмета с самим собою и не выходя за границы этого предмета.

Итак теперь вопросы в том: есть ли в предметах эти различные стороны, согласие которых могло бы оправдать выставленную нами формулу: истина есть согласие предмета с самим собою.

Внимательное наблюдение над действительностью дает нам на этот вопрос положительный ответ. Мы обыкновенно различаем в предметах то, что должно быть, и то, что есть действительно, идеальную и феноменальную или эмпирическую стороны, и согласие или совпадение той и другой стороны, когда предмет именно таков, каким он должен быть, называем истиною в высшем смысле слова. Так, когда мы говорим: это истинный человек, то разумеем человека, каким он должен быть, человека, который вполне соответствует своему назначению. Это истинно доброе дело, т. е. дело, которое вполне выражает идею добра в его конкретном осуществлении. Ту же самую двойственность сторон в предметах, согласие которых условливает их истину, мы находит и в области природы внешней. Так, напр., известное растение или животное, если оно осуществляет собою типы данного растения или животного, есть истинно или действительно то, а не другое растение или животное, есть именно то, чем быть оно должно. Но если какие-нибудь случайные обстоятельства сделали его не соответствующим своей норме или типу, то выходит существо неистинное в своем роде: оно составляет аномалию, уродство.

Итак, мы нашли возможность нового, более полного и всестороннего определения истины, истина есть согласие идеальной и феноменальной стороны предмета, совпадение того, чем должен быть предметы с тем, чем он есть или бывает. По отношению к каждому отдельному предмету, первую сторону мы назовем вообще идеею его, вторую – явлением, а согласие в нем идеи с явлением его объективною истиною или истинным его бытием. Такое определение истины мы вправе назвать более полным и всесторонним, чем предыдущие, в которых истина определялась то как действительность, то как понятие о действительности, присущее нашему уму. Действительность, как мы видели, говорит только о существовании предмета, а не об его истине или неистине; наше понятие, само по себе, может говорить только о своей формальной законообразности, как понятия (субъективная истина), но не о реальной истине вне нашего мыслящего духа. Объективная истина, как таковая, истинная, а не эмпирическая действительность могущая быть содержанием реально, а не субъективно только истинного понятия, как мы сказали, необходимо предполагает существование в предмете двух сторон: идеальной и феноменальной и согласие их между собою.

Но если теперь знание, наука должна быть точным отображением истины бытия в нашем мыслящем сознании, то она очевидно должна отображать эту истину во всей ее полноте и со всех сторон. Поэтому, как скоро мы указали новую сторону в понятии истины, – сторону идеальную, то вместе с тем признали и законность и необходимость новой области познания, выражающей эту сторону истины. Такое познание идеальной стороны предметов и отношения ее к эмпирической действительности и к субъективным законами и формам нашего познания, должны составлять естественное, необходимое дополнение двух указанных нами областей познания.

Без такого дополнения истина, которая составляет предметы науки вообще, лишилась бы одного из существенных и самых важных определений; потому что хотя и есть истина в явлениях эмпирической действительности и в формальных понятиях нашего рассудка, но в том и другом случае мы не находим еще полной истины. Вот почему и те знания, которые занимаются изучением действительности, только как действительности (науки опытные и эмпирические), также не могут окончательно удовлетворить ума, стремящегося к истине, как и те знания, которые, отрываясь от действительности, занимаются формами познания и понятиями, данными в рассудке (формальная логика и математика). Эти знания предполагают новое высшее познание, которое обняло бы истину в большей широте и глубине, чем сколько могут сделать указанные науки. Такого рода познание и есть познание философское, и науку, в которой оно выражается, мы называем философиею. Так как высшее определение истины мы формулировали как согласие идеи с действительностью, то и философию, научно выражающую этот момент истины, мы в самом общем смысле можем определить, как науку об идеях.

Чтобы раздельнее представить содержание философии, мы должны точнее определить характеристические черты того, что мы назвали идеею. Если философия, как мы сказали, выражает собою высшую сторону, высший момент в понятии истины, сторону, которой не касаются другие науки, то это, конечно, не значит, чтобы она отрицала те ее стороны, которые составляют предметы изучения других наук. Она находит только эти стороны не вполне исчерпывающими содержание полной истины и поэтому науку вообще, если бы она ограничилась изследованием только этих сторон (т. е. эмпирической и формальной), она вправе бы назвать только одностороннею, но никак не ложною или не имеющею характера истинной науки. Но признавая законность этих сторон и в силу этого истину эмпирического и математического познания, философия тем самым признает законность и тех признаков истины и истинного знания, которые лежат в их основе. Эти признаки, как мы видели, суть: действительность и формальная или логическая законосообразность.

Поэтому и в философии, как науке, имеющей своим содержанием и целью истину, очевидно, должны находиться эти же признаки истины. Она не отрицает их, но только дополняет новым и высшим признаком; она заключает их в себе как существенные, хотя и не единственные предикаты своего предмета.

Итак идея как специальный предмет философии, если она есть истина, должна, кроме других возможных признаков, заключать в себе признаки действительности и формальной законосообразности.

а) Идея есть действительность. Этою чертою мы прямо отстраняем то часто встречающееся понимание ее, по которому она признается чисто субъективным произведением нашего ума, противополагаемым действительной вещи. Термин идея не в одинаковом смысле употребляется и в философии, а в обыкновенном словоупотреблении им чаще всего обозначается именно противоположное тому, что мы соединили с этим словом. Идею часто отожествляют с идеалом, иногда с замыслом, с планом известного произведения, иногда просто с понятием, даже представлением об известном предмете; во всех этих случаях идея представляется чем-то существующим только в мысли, но не на самом деле.

Но неточность обычного словоупотребления не могла бы останавливать нашего внимания, если бы повода к такому именно пониманию идеи не заключалось, по-видимому, и в данном нами определении идеи. Идея, как мы сказали, есть то, чем должен быть предмет, соединение же в действительности того, чем должен быть предмет, с тем, что он есть в явлении, и составляет полную, реальную его истину. Но очевидно предмет не всегда бывает тем, чем он должен быть; можно даже сказать сильнее, – предмет никогда не бывает вполне тем, чем должен быть; иначе, – идея никогда вполне не осуществляется в действительном проявлении; предмет никогда не достигает идеального совершенства. Отсюда, не следует ли и в самом деле, что идея есть не реальность, а мысленное только представление совершенства предмета, – словом, что, вопреки нашему положению, идея не есть действительность?

Но дело не в том, вполне или не вполне осуществляется идея предмета в явлении, а в том, составляет ли она одно из существенных условий бытия предмета, известный элемент в самом этом бытии и потому сущее, действительное в предмете? Но на этот вопрос, окончательное решение которого должна дать сама философия в своем учении об истинно-сущем, мы уже на основании сказанного нами, можем отвечать утвердительно. Мы видим, что идея предмета есть один из существенных моментов в понятии цельной, реальной истины и истинного бытия. Что же касается до неполного осуществления предмета своей идеи, то это обстоятельство нисколько не говорит против ее действительности, а только о возможности большей или меньшей полноты выражения ее в бытии феноменальном.

Напротив, только большею или меньшею степенью осуществления ея в предмете определяется истина и действительность последнего. Так в природе различные частные видоизменения, даже искажения организма могут чрезвычайно разнообразить его; но не смотря на это, общий органический тип или идея данного рода существ должна оставаться и остается неизменною; приближением к этому типу или отклонением от него изменяется только совершенство организма. Животное, наприм., под влиянием местных условий, может быть больше и меньше, иметь все члены или лишиться некоторых, иметь тот или другой цвет и проч., но основной, органический тип его природы остается тем же; даже в органических уродствах всегда сохраняется, хотя в искаженном виде, тип данной породы; иначе животное уже не будет этим определенного рода животным, но иным. Так точно и человек, как бы ни уклонялся в своей жизни от своей нормы, всегда будет выражать собою идею человека; он может унизиться до животного, но не станет животным.

Итак, идея есть действительность, так как без нее невозможно действительное существование предметов, хотя очевидно не в том смысле, в каком обыкновенно называют действительными эмпирическое предметы в силу того только, что они постигаются или могут быт постигнуты внешними чувствами, – зрением, слухом, осязанием и пр. Присутствие идеальной основы чувственно являющегося нам бытия мы признаем нашим разумом, но не ощущаем эмпирически. В этом отношении, действительность идеи в отличие от эмпирической, мы можем назвать сверхопытною действительностью, а философию можем определить, как науку о бытии сверх опытном, сверхчувственном или метафизическом.

б) Второй предикат истины есть, как мы сказали, формальная законосообразность. Этот предикат носит более субективный характер, в отличие от первого, который мы определили как действительность. Эта сторона истины, как мы видели, дает основание и утверждает право существования наук математических и логики в ее формальном отношении. Философия, будучи наукою об истине, конечно, должна включать в себя и эту сторону, как один из своих моментов. Поэтому и идея, как содержание философии, должна быть не только действительностью, но и точным, логически состоятельным понятием ее. Но как там, в отношении к признаку действительности, идея хотя и оказалась имеющею этот признак, но не в том же смысле, как имеют его эмпирическое предметы, а в высшем, почему и названа нами сверхопытною действительностью; так и здесь, идея хотя и есть несомненно логически состоятельные понятие, но не в одном только формально-логическом отношении.

В чем состоит этот особенный, высший характер идеи как понятия, – на этот вопрос отвечает тоже определение ее, которое послужило для нас к уяснению идеальной действительности. Идея, как мы сказали, есть то, что должно быть в предметах. Отсюда видно, что идея как понятие, должна быть нормальным или точным, – указывающим норму понятий понятием. Отсюда задача философии по отношению к совокупности понятий, из которых слагается наше знание, – указать норму или истинную идею нашего познания. Она должна иметь своею целью не только изучать, так или иначе, сверхопытную действительность, но, не ограничиваясь своею специальной задачею, должна начертать нам идеалы истинно научного знания и истинной науки вообще и указать надежные способы к достижению этого идеала. Она должна быть философиею не только идеальной стороны сущаго, но и философиею познания вообще, должна представить нам всю совокупность человеческих знаний, как единое стройное целое, в котором все отдельные науки были бы органически связаны между собою, каждой из них указано свое законное место и та доля участия, какую она может имет в достижении истины, – общей для всех наук. Имея в виду преимущественно эту сторону философии, некоторые определяли ее, как „наукоучение» и называли ее наукою наук.

Такою она и должна быть по своей идее, принимая это определение, конечно, не в смысле какого-либо лестного отзыва о ней или превозношения ее пред прочими науками, а в том смысле, что она дает нам идею научного знания. Точнее ее можно бы назвать в этом значении не наукою наук, а наукою о научности наук, – о том, в чем должен состоять истинный научный характер как знания вообще, так и различных специальных отраслей его.

Конечно, не должно забывать при этом, что субективная законосообразность составляет только одну из сторон в определении истины. Поэтому и философия, если бы ограничилась одною теориею познания, была бы одностороннею наукою, субективною философией. Не смотря на громадную важность учения о познании в деле философского мышления, это учение составляет только преддверие действительной философии. Все самые существенные вопросы, решения которых ожидает ум человека от философии, и ради которых она имеет для него жизненный интерес и привлекательность, остались бы не решенными или ршались бы в одностороннем, даже ложном, смысле, как скоро мы, исходя из узкой субективной точки зрения, стали бы видеть в философии не более как феномен человеческого познания, а не науку о действительно сущем вне нашего познания.

в) Но действительность и субъективная законосообразность, оба признака истины, будучи принадлежностью идеи как предмета философии, сами по себе указывают только на те моменты истины, которые принадлежат ей наряду с другими науками. Они вполне обеспечивают научный характер философии, так как показывают, что она удовлетворяет двум существенным условиям науки: имеет реальный предмет исследования (сверх опытная действительность) и в своей теории познания, – способы и методы усвоения этого содержания. Но эти признаки, как общие с другими науками, хотя и принадлежащие философии в высшем и особенном их значении, не указывают еще специальных особенностей идеи в ея отличии от эмпирической действительности, а вместе с этим не выясняют окончательно и содержания философии, как науки об идеях. Итак, мы должны теперь указать эти особенности идеи в ее отличии от эмпирического проявления.

Идея прежде всего есть постоянное, неизменное начало, пребывающее среди разнообразия и видоизменения своих проявлений в эмпирической действительности. Жизнь, наприм., каждого органического существа представляет собою изменчивый, текучий процесс смены различных состояний и случайных видоизменений данного типа. Животное может расти, терять некоторые члены, изменять наружные покровы, ассимилировать и выделять различные вещества, входящие в состав его организма; но основной тип или идея его остается неизменною и постоянною в течении всей его жизни. То же самое мы найдем, если из области природы внешней перейдем в высшую область явлений духовных. Религии, напр., и религиозные представления в человеческом роде чрезвычайно многочисленны, но несмотря на все разнообразие и изменчивость их, в их основе лежит и остается неизменною общая идея религии как взаимоотношения между Богом и человеком. Нравы, обычаи, вообще проявления нравственности чрезвычайно разнообразны, но во всех их проходит и остается неизменною идея нравственности; она не теряется и не исчезает даже среди самых искажений ее в проявлениях злой воли человека и делает то, что человек никогда не перестает быть существом по природе нравственным.

Но идея как неизменное и постоянное начало бытия предметов иначе может быть названа их сущностью в отличие от изменчивых обнаружений этой сущности, – феноменов. Вот почему философия может быть названа наукою о существенном в предметах или о сущности бытия. Но так как существенное в предметах обладает более истинным бытием, чем случайные их видоизменения, то понятно, почему философию определяли иногда как науку об истинно сущем (напр., Платон), не в том, конечно, крайне идеалистическом смысле, что бытие феноменальное есть один призрак, нечто только кажущееся бытием, а не бытие действительное, но в том, что бытие идеальное есть высшая действительность в сравнении с феноменальным, как постоянное и неизменное.

Если идея есть неизменно-постоянное начало и сущность предметов, то, очевидно, те феномены, в которых она проявляется, по отношению к ней суть нечто второстепенное и случайное, при том не только по бытию, но и по происхождению. Начало должно определять следствия, сущность – проявления. Отсюда новое определение идеи: идея по отношению к предмету есть нечто первоначальное и основное. Так, напр., уже в семени растения дана его типическая форма, которая впоследствии разовьется при содействии известных внешних условий, – климата, почвы и пр. Эти условия только содействуют развитию или осуществлению данного типа, но не создают его; будет ли растение яблонею, сосною или розовым кустом, это зависит не от климата и почвы, но от первоначально данного типа растения в его семени. То же мы видим и в мире духовном: не внешние и случайные условия жизни определяют одни и сами по себе деятельность человека, но человек, имея в виду какую-либо цель, как план или идею известного дела, потом осуществляет ее. Вообще в царстве разума, будет ли то безсознательная разумность природы или сознательно-свободная человека, идея, мысль предшествует явлению.

Но если теперь идея существует первоначально, а последующим развитием предмета только реализуется во вне, то ясно, что она же служит и целью развития, вообще феноменального бытия, предмета. Предмет существует чтобы выразить или осуществить свою идею, выполнить чрез это свою цель и назначение, и в той мере, в какой он ее выполняет, состоит степень его истины в объективном значении этого слова. Предмет здесь, так сказать, возвращается к своему началу в кругу жизненного процесса. Цель, наприм., растения, которую оно выполняет своим существованием, состоит в том, чтобы развить вполне типы своей органической породы; цель и назначение человека, – осуществить в своей жизни идею или идеалы человека, как разумно-свободного существа; цель всякого рода нашей разумной деятельности – выполнить в действительности ту мысль или то начало, которое служит побуждением к ней. Если теперь идея есть основание, начало и цель бытия предметов, то отсюда объясняется, почему философия может быть определяема, как наука о началах, основаниях и целях существующего.

Итак, анализируя понятие идеи, чтобы отсюда вывести более конкретное содержание философии, мы нашли, что философия есть наука о бытии сверхопытном, нормальном, постоянном, которое составляет начало, сущность и цель бытия феноменального; короче, – философия есть наука об идеальной стороне существующего.

Но, всматриваясь ближе в то, что мы назвали идеею, замечаем, что все сейчас указанные нами признаки имеют полную и совершенную значимость только тогда, когда идея рассматривается исключительно в отношении к предмету, ею определяемому, взятому сам по себе. Если мы возьмем какой-либо предмет или круг предметов без всякого отношения к другим и вне связи с ними, то действительно его идея, по отношению к явлениям, есть постоянное, необходимое начало и цель его бытия. Но если станем сравнивать самые идеи предметов одни с другими в их взаимном отношении, то найдем, что все указанные нами признаки относительны и что каждая идея, в отношении к другими, высшим ея, идеям, не владеет своими признаками в их абсолютном значении, не есть что-либо безусловно необходимое, самобытное, нормальное и пр.

Так, напр., каждый человек в отдельности необходимо должен иметь идею своего конкретного человеческого бытия, выполнить свое специальное назначение; но этот именно человек не составляет безусловно необходимого элемента в идее человека вообще; он может существовать и нет; но идея человека не исчезнет, хотя бы не было того или иного лица в частности; она найдет свое осуществление в совокупности других лиц; следовательно, по отношению к идее человека, идея данного лица носит характер случайности, хотя она не такова по отношению к этому именно лицу. Подобное же отношение мы можем найти между идеею народа и человечества; человечество может существовать, хотя бы не было того или другого народа в частности.

Вообще, рассматривая идеи вещей в мире, мы находим, что, с одной стороны, они относятся одна к другой как низшее к высшему, как менее существенное к более существенному и необходимому, с другой – что ни одна из них не выражает в полной степени понятия идеи, т. е. ни одна из них не имеет бытия абсолютно-необходимого и самобытного, не служит безусловным началом и целью самой себя, но, имея самостоятельное значение относительно своих проявлений, в то же время зависит в своем бытии от других идей и может служить средством к осуществлению других высших и вне ее лежащих целей.

Но так как совершенная истина может заключаться только в идее, обладающей совершенно и вполне всеми своими признаками, то отсюда следует, что все частные идеи, как выражающие эти признаки не вполне и отчасти, обладают только относительною, условною и потому неполною истиною бытия. Это ведет нас необходимо к предположению существования абсолютной идеи и абсолютной истины, совмещающей вполне и безотносительно все указанные нами свойства идеального бытия. Эта основная идея, идея в абсолютном значении, иначе, – идея абсолютного бытия служит таким образом объединяющим и связующим началом всех прочих идей; на ней, как на корне, держатся все частные идеи; по мере причастности ей и приближения к абсолютной истине и бытию они получают значение и место в области сущего. В силу этой абсолютной идеи, все прочие идеи не представляют собою ряда разрозненных и независимых друг от друга начал, но образуют собою одно гармоническое целое, – идеальный мир, восходящий по ступеням развития и завершаемый идеею абсолютного, которая является в то же время и основанием и венцом существующего, абсолютным началом и последнею целью бытия.

Отсюда видно, что наша наука, если хочет быть наукою идей, не может ограничиться отрывочным исследованием тех или других частных идей. Самым высшим своим предметом она должна иметь абсолютную идею и рассматривать все другие условные идеи в связи с этою основною и ничем уже не условливаемою идеею. Таким образом, наша наука, по своему содержанию, окончательно может быть определена так: философия есть наука об абсолютном и идеях, рассматриваемых в отношении к абсолютному, в их взаимной связи и в проявлении в бытии феноменальном [4].

Мы нашли то, чего искали; нашли содержание для философии, не выделяя для нее никакой особенной области предметов от других наук; и при том содержание чрезвычайно богатое и обширное, – все царство идей, следовательно весь мир, все существующее. Потому что все, что ни существует, за исключением явлений случайных и не истинных, имеет свое основание, свою идею, свою цель, – разумность своего бытия, независимо от того, в какой мере осуществляет свою идею. В некотором смысле можно сказать даже, что в область философии входит более, чем сколько существует, если под именем существующего будем понимать только эмпирически существующее, являющееся нам как факты внешнего или внутреннего опыта. Идея есть то, что должно быть в предметах; но должное, как мы заметили, может осуществляться и не осуществляться в явлении, может осуществляться больше или меньше. Таким образом в идее, сравнительно с наличным, эмпирическим бытием, всегда может оказаться избыток, так сказать, бытия, который хотя не имеет в данное время внешней реальности, но имеет реальность и истину внутреннюю.

Из этой обширности содержания философии уже видно, что так как все существующие предметы имеют свою идеальную сторону, то все они могут быть рассматриваемы философски и что философии могут быт причастны, так сказать, все науки, как идее причастны все предметы, достойные научного познания. В какой мере причастны, в какой мере предмет каждой науки может доставлять материал для философского исследования, это легко определяется высказанным нами понятием о содержании философии и для каждого частного случая. Именно, в область нашей науки могут входить все исследования об общих началах того, чем занимается каждая наука и что составляет ее сущность и цель; все исследования, касающаяся значения и смысла известных предметов и явлений, не в их эмпирической разрозненности, но в связи с целостью и гармониею мирового бытия.

Так, напр. положительное изложение истины какой-либо религии или историческое описание ее происхождения и дальнейшей судьбы есть дело или ее догматики, или истории религий. Но если мы обратим внимание не на конкретное содержание или историю той или другой религии, но на религию вообще, на идею религии как на скрытое, внутреннее основание всех частных проявлений религиозного сознания, если мы станем исследовать вопросы о сущности и происхождении религии вообще, об основных законах развития религиозного сознания вообще, о цели религии, то мы из области положительного и исторического учения о религии перейдем в область философии религии.

Опять, – философия касается и видимой природы, но она не занимается ни описанием тех или других явлений природы, ни систематикою их, ни изучением эмпирических их законов; это дело естествознания. Но как скоро мы берем во внимание не частные явления мира, но мир вообще как целое, в его идее, как скоро мы спрашиваем: в чем состоит сущность природы, откуда и как она первоначально произошла? какой общей закон и какая последняя цель мирового процесса? и т. п., то с этими вопросами мы переходим из области естествознания в область философского учения о природе.

Подобным же образом мы без труда можем отличать содержание философии, напр., истории от истории вообще, нравственной философии от этнографического описания нравов и обычаев, философии права от положительных юридических наук и пр. Даже, прилагая представленное нами понятие о философии к какому-либо более частному предмету, мы тотчас же можем открыть, что в нем может принадлежать философии и что нет. Возьмем, напр., понятие войны. Описание тех или других войн, частные причины и следствия каждой из них, – дело истории, пожалуй частнее, истории военного искусства. Но когда мы возьмем идею войны вообще, независимо от различных частных войн и станем исследовать: какая причина появления войны между людьми? какой смысл и значение имеют войны в жизни рода человеческого? должны ли они быть или нет? ‒ то такого рода исследования о войне могут быть названы философскими.

Но если теперь философия может иметь свою долю в каждой науке, если каждая из них может иметь свою философскую сторону, то невольно возникает вопрос: для чего же мы разделяем каждую науку, отделяя в ней идеальную, философскую сторону от эмпирической, положительной и соединяем собранное таким образом от всех наук однородное содержание в особую науку, – философию? Не правильнее ли было бы и в познании не разрывать той живой связи между идеею и явлением, какая существует в действительности, – не отделять, напр., философии религии или естественного богословия от положительного, космологии от наук естественных, философии права от законоведения и пр. При представленном нами воззрении на философию, существование ее как самостоятельной и отличной от прочих науки, кажется, таким образом, недостаточно обеспеченным. Это воззрение говорит только о том, что в каждой науке возможна философская часть или сторона, но не доказывает, чтобы необходима была философия, как отдельная наука.

Выставленное нами требование единства эмпирического и философского изучения предмета каждой науки в теории может быть признано справедливым, но на деле оно составляет только pium desiderium науки, – ее идеал, достижению которого препятствует и личная ограниченность деятелей науки и самая задача философии. Прогресс науки совершается при посредстве отдельных личностей более или менее ограниченных и по силе ума и по его направлению и по кругу занятий; «и величайший гений», справедливо замечает Шопенгауер, «в какой-нибудь сфере познания оказывается решительно ограниченным» 5.

При этом условии почти невозможно совмещение в одном лице и философского и эмпирического направления в деле познания; то или другое явится преобладающим и гармоническая, целостная в своей идее наука одностороннею. Философ или эмпирик неминуемо получит перевес при тех характеристических особенностях, которые отличают мышление философское от эмпирического. Эта мысль не теоретическое только предположение; опыт показывает, что эмпирики большею частью бывали плохими, односторонними философами, а философы плохими естествоиспытателями, как скоро думали прилагать свои философские теории к объяснению конкретных явлений природы. Так, занимающиеся философией естествоиспытатели нашего времени (напр., Молешотт, Бюхнер, Фогт и др.), не могли создать ничего более популярного, кроме материалистической философии. И наоборот, первостепенный философский ум Гегеля в своей философии природы оказался бессильным для выведения и построения конкретных фактов естествознания из начал своей теории.

Далее, трудность соединения философского исследования вещей с эмпирическим заключается не в одном только, сейчас указанном нами, субъективном условии знания; она зависит и от самой задачи философии. Философия рассматривает различные частные идеи в их взаимной связи и в отношении их к идее абсолютного. Одно отрывочное размышление о каком-либо предмете и даже группе однородных предметов, хотя бы то и с философской точки зрения, не составляет еще философии, как науки. Такое размышление называют иногда философствованием; в отличие от философии.

Как царство мира идеального представляет собою гармоническую систему взаимно связанных между собою идей, сосредоточивающихся в высшей идее абсолютного; так и отражение этого мира в познании – философия должна быть стройным, систематическим объединением всех тех идеальных элементов, которые могут содержаться, в отдельных науках. Она должна дать нам не только разрозненные опыты философии той или другой науки, но единое, цельное философское миросозерцание. Но если бы при этом требовании наша наука, не ограничиваясь общею идеальною стороною бытия, захотела заниматься и эмпирическою его стороною, в законном, по-видимому, желании соединить философское знание с положительным, то она совершенно вовлекла, бы в себя все науки или лучше, – вместо философии и наук опытных явилась бы одна универсальная наука, которая совместима бы в себе все познания как об общем, так и о частном, как об идеальном, так и феноменальном, соединив те и другие в единство стройной системы.

Конечно, такая наука есть идеал человеческого знания, потому что, с одной стороны, и философия должна бы стараться представить нам не одни общие идеи, но и раскрыть их в применении ко всем видам феноменального бытия, не отступая даже пред малозначительными предметами, так как и им не чужд идеальный элемент; для истинного философа, как справедливо думает Платон, нет малозначительных вещей, ибо каждая из них имеет свою идею. С другой стороны, и эмпирические науки своею высшею целью должны бы иметь не простое изучение фактов и их систематизацию, не ближайшие только законы эмпирических явлений, но и дать отчет в самых основных понятиях эмпирического знания, стараться уловить затем значение, смысл и цель мировых явлений в общей системы бытия.

Но очевидно, что такая идеальная наука еще далека от нас. Чтобы проследить проявление идей во всех явлениях, мы должны бы прежде всего точно знать все явления и предметы эмпирические; но таким знанием далеко еще не может похвалиться положительная наука. Затем, самые наши философские познания об идеальной стороне мира должны бы иметь характер законченности и несомненности, чтобы мы могли стоять на вполне твердой и надежной почве при объяснении явлений. Но как то, так и другое, еще далеко от осуществления, да едва ли вполне и осуществимо как по ограниченности сил каждой познающей личности, так и по общему свойству человеческого познания, которому суждено постепенно приближаться к идеалу абсолютной истины, но не овладевать ею вполне и окончательно.

Примечания

[1] Слова: φιλοσοφεῖν и φιλοσοφία в памятниках классической древности в первый раз встречаются у Геродота. У него Крез говорить Солону: «я слышал, что ты φιλοσοφέων путешествовал по многим странам для изучения их» (Her. I, 50); в другом месте философиею он называет астрономические познания (I, 50). Впрочем, семь мудрецов Греции у Геродота называются σοφισαὶ (I, 20); то же название у него прилагается и к Пиαагору. (IV, 95). Древнее предание, сохранившееся у Диогена Лаэрция (I, 12. VIII, 8), Цицерона (Tusc. V, 3) и др., происхождение слова: философия, в его специальном значении, относит к Пифагору. По этому преданию, Пифагор, пришел в Флиос, греческий город в Елиде, и часто беседовал здесь о разных предметах с тамошним князем Леоном. Князь дивился разуму и красноречию Самосского мудреца и спросил его: «в какой науке или искусстве он считает себя особенно свядущим»? «Ни в какой», отвечал Пифагор, «я только философ». Это имя владетелю Флиоса показалось новым и странным. «Что за люди, – философы», спросил он, «и чем отличаются они от других людей». «Человеческую жизнь», отвечал Пифагор «можно сравнить с большим торжищем и с Олимпийскими играми. На торжище есть продавцы и покупатели, которые стараются приобрести прибыль; на играх участники их заботятся о славе и известности; но там есть еще третий класс лодей, – это зрители, которые смотрет на тех и других и внимательно наблюдают, что там происходит. Так и в жизни людской: большая, часть людей заботится только о богатстве и славе; все здесь погоня и движение; один гонится за тем, другой за другим. Только немногие среди этой шумной толкотни не принимают в ней участия, но созерцают и иссльдуют природу вещей и познание, истины любят больше всего; это, любители мудрости – философы. Называются же они философами, а не мудрецами ( σοφοὶ) потому, что мудрым может быть только один Бог, человеку же свойственно только стремление, – любов к мудрости». Новейшие историки философии (Мейнерс, Гайм, Целлер и др.) сомневаются, впрочем, в истине этого общераспространенного в древности сказания и видят в нем позднейшую легенду в Сократовско-Платоновском духе. С догматизмом Пифагорейской философии и с твердою уверенностью ее в силе научного знания, по их мнению, вовсе не согласуется Сократовская скромность и сознание недостаточности человеческого знания. С живою политическою деятельностью Пифагора опять, далее, несогласно ясно выраженное в этом сказании предпочтение созерцательной жизни пред деятельною, теории пред практикою, – предпочтение, которое встречаем лишь позже, у Платона и Аристотеля. Замечательно и то, что в древнейших, дошедшйх до нас пифагорейских фрагментах (приписываемых Филолаю) познание господствующей во вселенной гармонии называется не φιλοσοφία, а σοφία (Böck. Philolaos. 95, 102). Древние писатели до Платона и сам Платон обыкновенно называют древнейших философов, не выключая и Пифагора: σοφοί, σοφιζαί, а не φιλόσοφοι. На основании всего этого думают, что начало слова: философия, в его специальном значении, не восходит далее времен Сократа и Платона. Сократ действительно первый употребляет это слово с опредленным значением, противополагая философию как истинную мудрость ложной мудрости софистов. Своею философиею в частнейшем смысле слова Сократ считает испытание самого себя и друтих людей (φιλοσοφοῦντα με δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτόν τε καὶ τοὶ ἄλλους. Plat Apol. 25, 28). У Платона не раз встречается мысль, приписываемая Пифагору, что мудрость принадлежит одному Богу, а человеку прилично быть только любителем мудрости, – философом. Хотя Аристотель и употребляет иногда безразлично выражения: σοφία и φιλοσοφία для обозначения того, что мы называем философиею, но, вообще, последнее название принимает у него уже более определенное значение; в частности, первою философиею он называет метафизику. Со времен Аристотеля слова: философ, философия становятся общеупотребительными в науке и в обычном словоупотреблении. (О происхождении и значении слова: философия см. у Юбервега, в его: Grundriss d. Gesch. D. Philosophie. 1876. Т, 1, р. 1–15).