О полемике К.Н. Леонтьева с Ф.М. Достоевским

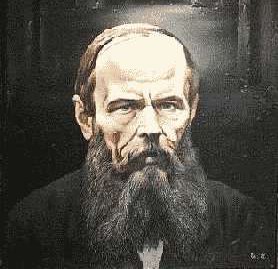

Как произнесенная 8 июня 1880 года Пушкинская речь Ф.М. Достоевского (30.10.1821–28.01.1881), так и тогдашнее выступление К.Н. Леонтьева (13.01.1831–12.11.1891) против неё были заметным явлением в литературной и философской жизни России конца XIX века. В списке опубликованной критики об этом ‒ почти все видные имена той и следующей эпохи. Вряд ли к этому можно еще что-то серьёзное добавить. Ограничусь личным впечатлением от прочитанного и объяснением того, зачем эта работа Леонтьева оказалась нужна тут на "Русской идее".

Итак, о чем была эмоциональная речь Достоевского и о чем не менее эмоциональное полемическое возражение ему Леонтьева?

Признаюсь, превознесение Достоевским Пушкина в этой речи мне всегда казалось чрезмерным:

«В появлении его заключается для всех нас, русских, нечто безспорно пророческое. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание... Появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направляющим светом... Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой (в какой это явилось потом, хотя всё еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов...

Укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемiрной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт... Не было поэта с такою всемiрною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине её, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мiра такого явления не повторилось... Он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила... Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемiрности и ко всечеловечности?

Ведь [в результате Петровских реформ] мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть безспорно всеевропейское и всемiрное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите...

Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемiрность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило.

О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!..

Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений,

т. 26. Ленинград, Наука, 1984, сс.129-149.

Такая трактовка творчества Пушкина, мне кажется, больше выражает ощущение не Александром Сергеевичем, а самим Достоевским вселенской миссии русского народа. Примерно то же в лаконичной форме сказал К.С. Аксаков: «Русский Народ не есть народ, это человечество; народом он является от того, что обставлен народами исключительно с народным смыслом, и поэтому человечество в нем является народностью» (Аксаков К. Разные мелкие статьи и заметки // Полн. собр. соч. Москва. 1861. Т. 1. С. 630).

При всём уважении к огромному художественном таланту Александра Сергеевича мне более понятна его оценка архимандритом Константином (Зайцевым): Пушкину была свойственна «при всей гениальной его проницательности и чуткости некая укороченность перспективы: мистическая природа явлений, раскрывающаяся только на далеких горизонтах, от него сокрыта» ("Чудо русской истории").

И примерно такое же критическое отношение к укороченности историософской перспективы самого Достоевского решил паовернуть критике Леонтьев.

Поначалу у него речь идет о поднятой Достоевским теме любви русских к иноземцам, конкретно ‒ о любви к Европе. Европа очень разная и по характеру ее народов, и внутри каждого народа. В ней можно направить свое внимание по своему выбору на разное содержание, поэтому мы имеем в данном случае столкновение двух точек зрения. Насколько они разные?

Ведь и Достоевский далеко не всё в Европе "любит", достаточно вспомнить его суждения даже о наиболее консервативно-христианской её части ‒ о католиках: «на Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и ‒ как это ясно» (Из письма к H. H. Страхову, 1871 год) В "Объяснительном слове" по поводу речи о Пушкине Достоевский написал: «И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо "в один миг исчезнет и богатство [Откр. 18:17]"...». И Леонтьев далеко не всё в ней ненавидит, он делает оговорку о "современных европейцах" демократическо-просвещенского Нового времени, утративших былой христианский фундамент, а о сохраняющих его католиках высказывался уважительно как о лучшей части европейцев. Да и упомянутая Леонтьевым градация разных типов и критериев любви тут всё же должна быть применена.

Ведь и Достоевский далеко не всё в Европе "любит", достаточно вспомнить его суждения даже о наиболее консервативно-христианской её части ‒ о католиках: «на Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и ‒ как это ясно» (Из письма к H. H. Страхову, 1871 год) В "Объяснительном слове" по поводу речи о Пушкине Достоевский написал: «И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо "в один миг исчезнет и богатство [Откр. 18:17]"...». И Леонтьев далеко не всё в ней ненавидит, он делает оговорку о "современных европейцах" демократическо-просвещенского Нового времени, утративших былой христианский фундамент, а о сохраняющих его католиках высказывался уважительно как о лучшей части европейцев. Да и упомянутая Леонтьевым градация разных типов и критериев любви тут всё же должна быть применена.

Кроме того, поскольку оппоненты принадлежат к разным литературным жанрам (романист и философ-богослов), сравнивать их на одном уровне было бы неуместно. Достоевский не претендует на богословские суждения, они у него носят романтично-мечтательскую расплывчтость в отличие от богословской, даже асетическо-монашеской требовательности Леонтьева к художественным образам в книгах Достоевского.

Тем не менее у обоих было и явное родство в ощущении мiрового зла и спасительности христианства, как и мiрового значения в этом России. И в этом у них сталкиваются не противоположные отношения к конкретным людям и народам, а обобщенные масштабные концепции истории, которые шире Европы.

Достоевский исходит из всемiрного призвания России в составе человечества (в православной историософии для этого есть понятие вселенского удерживающего Третьего Рима, хотя писатель этого уровня не касается).

Леонтьев, также исходя из особой великой миссии русского народа, протестует против предательства этого величия нашим европеизированным космополитическим образованным слоем, преклоняющимся пред европейским духовно деградирующим культурным уровнем (для которого в православной историософии имеется понятие апостасии, отхода от Бога ‒ и за это качество современной надменной Европы Леонтьев отвергает её).

С моей точки зрения, Леонтьев, конечно, справедливо указывает на мечтательный утопизм Достоевского в виде счастливого примирительного развития истории, «всечеловеческого братского единения», «окончательного слова общей гармонии» и т. д. ‒ и напоминает ему о неизбежности конца, предсказанного в Священном Писании. На этом главном богословском уровне я на стороне Леонтьева, тем более что особенно в наше время, близкое к концу истории, "розовое христианство" (вплоть до хилиазма) ослепляет, а знание православной историософии необходимо для обороны в идущей Мiровой войне против России с двумя фронтами: внешним и внутренним.

Но и Константин Николаевич, мне кажется, перегибает палку в своей суровой назидательности: «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь – только плод»... ‒ Однако на это вспоминается: «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8), поэтому она, несомненно, выше страха в рейтинге человеческих добродетелей, и страху Божию она этим никак не противоречит.

Но и Константин Николаевич, мне кажется, перегибает палку в своей суровой назидательности: «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь – только плод»... ‒ Однако на это вспоминается: «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8), поэтому она, несомненно, выше страха в рейтинге человеческих добродетелей, и страху Божию она этим никак не противоречит.

Также выглядят сомнительными такие пожелание русским либералам: если их «поразят несчастия, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться в надежде на их нравственное исцеление». Или что «условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью» ‒ тут, заметим, проповедуется вражда опять-таки к заблуждающимся людям (либералам). И далее: «Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники», ‒ вот такая сомнительная "гармония", по сути оправдывающая необходимость зла... В подтверждение этого Леонтьев ссылается на предсказание: «Будет зло! – говорит Церковь». Но ведь она не призывает считать это зло необходимым для гармонии мiроустройства, оно есть следствие греха.

То есть в верном порицании утопических мечтаний Достоевского о "всемiрном братстве" Леонтьев, с моей точки зрения, несколько теряет чувство меры и должные христианские нравственные координаты, хотя и менторски упрекает в этом Достоевского со своей строго-церковной позиции: мол, даже в "Братьях Карамазовы" «мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна»... Но тут мне хочется защитить Фёдора Михайловича "в рамках его писательского жанра": он не ставил себе целью написать "литературный православный катехизис"; в его пусть и романтическом, видении всечеловеческой миссии России ‒ был отражен Замысел Божий о России, и земной ответ Русского народа на этот Замысел: Русская Идея как христианский национальный Идеал служения Богу и мiру. Писателю не обязательно быть чётким идеологом, он выражает душу народа в художественных образах, что он и сделал в Пушкинской речи. То есть богослов и философ Леонтьев критикует романиста-эссеиста Достоевского за пределами его литературного жанра.

Но также и в рамках его философско-богословского "жанра", с моей точки зрения, дело обстоит иначе. Из-за того, что человечество не было готово воспринять всемiрную миссию России, она не становится чем-то предосудительным, ибо она сформировала национальные качества русского народа, дала ему силу и волю для православного освоения шестой части земной суши (это геополитическое чудо на карте мiра) и помогла многим народам приобщиться к Христовой Истине.

Затронутая в этой полемике проблема очевидного, действующего зла в мiре, мне думается, представляет собой и главное препятствие для проповеди христианства, и главный довод в пользу уяснения христианской победы над злом ‒ в виде конечного торжества, в котором мы можем и должны быть соучастники своим выбором этого. Но успех проповеди зависит и от готовности обращаемого нехристианина понять сложную проблему теодицеи, и от умения проповедника ее мудро объяснить.

Достоевский делает акцент на богоугодности и спасительности личного добра, но как бы без учета сил зла, упуская добавлять при этом, что совершенно добрый мiр на грешной земле невозможен, и добро спасительно не само по себе, а поскольку Бог сильнее сатаны и неизбежно побеждает его в истории, даже попуская в педагогических целях силам зла временно действовать и одерживать верх.

Леонтьев же делает акцент на неизбежности зла и гибельного конца истории, при этом мрачно отказывает обреченному земному мiру в какой-либо ценности, а тем самым фактически отказывает и смыслу человеческой жизни в нем, обещая лишь «загробное блаженство». А земная жизнь должна быть основана только на терпении и «Страхе Божием: «простой, очень простой страх и загробной муки, и других наказаний в форме земных истязаний, горестей и бед».

Человеческая наука, на своем опыте утратив оптимистическую веру в прогресс, должна будет, согласно предвидению Леонтьева, откровенно сказать человечеству:

«Терпите!.. Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать когда-нибудь конец. А если будет конец, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений? Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение – сынов и дочерей – вразумить и успокоить действиями разума не можем? Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта для нас за непроницаемою завесой... Ничего нет верного в реальном мiре явлений.

Верно только одно – точно, одно, одно только несомненно – это то, что все здешнее должно погибнуть!.. И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно – лишь о ближних людях: именно о ближних, а не о всем человечестве...

И только у афонского монашества «есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: загробное блаженство...

Мы не знаем, что будет на той новой земле и на том новом небе, которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, по уничтожении этой земли со всеми человеческими делами ее; но на земле, теперь нам известной, и под небом, теперь нам знакомым, все хорошие наши чувства и поступки: любовь, милосердие, справедливость и т. д. – являются и должны являться всегда лишь тем коррективом жизни, тем паллиативным лечением язв, о которых я упоминал выше...»

Лишь "паллиативным лечением"? Паллиатив ‒ это ведь «средство, дающее временное облегчение больному на уровне устранения отдельных симптомов или улучшения самочувствия, но не содействующее излечению болезни». Не думаю, что такая однобокая проповедь христианства с одним лишь обещанием загробного блаженства в будущем может быть успешна. Человеку от рождения суждено прожить достаточно долгую жизнь в мiру, и не каждому по силам от юности ступать на монашеский путь спасения, есть пути и в мiрской жизни.

Истинная мудрая проповедь, наверное, должна быть золотой серединой между этими двумя миссионерскими позициями: не впадать в земные утопии торжества добра, но и не противопоставлять этому пессимистическое терпение как единственную форму достойной жизни (разумеется, то и другое должно быть в Церкви).

Всё-таки христианство не отрицает больной грехом мiр (см.: "О приятии мiра: Для чего было Рождество Христово в мiре земном") ‒ он сохраняет в себе благие следы красоты Творения и необходим людям для соборной волевой отстройки в нем оборонительной от зла крепости, для личного созревания и воспитания качеств, в себе и в собратьях, необходимых для спасения в Царство Божие. Поэтому Господь не дает мiру погибнуть, пока в нем сохраняется такая возможность, причем в строительстве этой земной оборонительной крепости и Церковь в идеале участвует в симфонии с государством. Так что имеет смысл и его земное благоустройство и укрепление для этой цели (хотя в нынешнее время это становится всё труднее).

Мне кажется, что эта полемика с Достоевским ‒ примечательное, но не обязательное произведение в творчестве выдающегося русского мыслителя, в оценке которого я соглашаюсь со Львом Тихомировым. Русские идеалы и К.Н. Леонтьев.

В целом же мое отношение к А.С. Пушкину, Ф.М. Достоевскому и К.Н. Леонтьеву выражено в календарных биографических статьях о них:

26.05.1799 (8.06). - Родился Александр Сергеевич Пушкин

29.01.1837 (11.02). - Умер Александр Сергеевич Пушкин

28.01.1881 (10.02). - Памяти Федора Михайловича Достоевского

12.11.1891 (25.11). -Памяти философа и писателя Константина Николаевича Леонтьева

М.В. Назаров

2015, 2025

"Но и Константин Николаевич, мне кажется, перегибает палку в своей суровой назидательности: «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь – только плод»..."

Константин Николаевич сформулировал почти верно, только точнее было бы сказать «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть смирение, а любовь – только плод», т.к. "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание." (Галатам 5:22-23). Дух же (суть благодать) дается смиренным (Иакова 4:6). Кроме того, "за смирением следует страх Господень" (Притчи Соломона 22:4)

"Однако на это вспоминается: «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8)"

Бог, конечно же, есть любовь, но не человек в его падшем состоянии. Мы, безусловно, призваны иметь истинную любовь к Богу и ближним, но достичь её способны только святые люди.

"если их «поразят несчастия, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться в надежде на их нравственное исцеление»."

Мысль выражена грубовато, но очевидно Константин Николаевич исходит из того, что "Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает". (Евреям 12:6).

«условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью»

Если я правильно понял мысль, то Леонтьев имеет ввиду, что христианину для духовного роста необходимо Божье попущение в виде проявления злобы, чтобы не гордиться и познавать свою немощь, и через это приобретать смирение.

Ивану. М-да...

"Истинная мудрая проповедь, наверное, должна быть золотой серединой между этими двумя миссионерскими позициями: не впадать в земные утопии торжества добра, но и не противопоставлять этому пессимистическое терпение как единственную форму достойной жизни (разумеется, то и другое должно быть в Церкви)."

Мудрая проповедь, на мой взгляд, должна основываться прежде всего на правильном понимании цели христианской жизни ( https://diveevo-monastyr.ru/chapter/74/ ):

"Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьяго. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святаго Духа Божьяго. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: "Всяк, иже не собирает со Мною, той расточает" .

"— Как же стяжания? — спросил я батюшку Серафима. — Я что-то не понимаю.

— Стяжание все равно что приоберетение, — отвечал мне он, — ведь вы разумеете, что значит стяжание денег? Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание? Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того — получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус Христос уподобляет жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: "Купуйте, дондеже прииду, искупующе время, яко дние лукави суть", то есть выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа. "

Иван, да Вам в святые проповедники пора, разумеется в МП: правильное понимание цели христианской жизни - в страдании, терпении и смирении перед всяким злом, и никого от него не зщищать, и умом своим не пользоваться, и ничего в мiре не любить, и вино с Христом на свадьбе в Кане Галилейской не употреблять (грех-грех-то какой!), а любить только один нон-стоп страх Божий, желательно с группой единоверцев в пензенском подземелье... А Вы Его спрашивали, только того ли Он хочет от нас, для того ли он создал человека с даром ума, воли и любви и стремления к Истине? И талант для того ли Вам давал, для пензенской пещеры?

А святым Александру Невскому и Димитрию Донскому, Ослябе и Пересвету не следовало с врагами биться, но только терпеть их смиренно?

Михаил Викторович, во-первых, вы по-прежнему упорно не желаете вникнуть в суть истинного смирения, о котором писали Святые Отцы как ранних веков христианства, так и 19-20-х веков. Многочисленные их высказывания о смирении вы можете легко найти в любом поисковике. Приведу только одно - Аверкия Таушева, раз вам ближе богословы РПЦЗ:

"Второе условие – искреннее смирение, сознание своего глубокого недостоинства, безправия на услышание, если бы не милосердие Божие. Христианское смирение не есть, однако, какое-то слабодушие, мягкотелость, признак слабости, как это думают обыкновенно мирские люди, далекие от духа истинного христианства. Подлинное христианское смирение это не слабость, а сила, великая сила, но сила не человеческая, а сила Божия, ибо истинное смирение привлекает к человеку всесильную благодать Божию, для которой нет ничего невозможного."

https://solovki.moscow/sila-very-smireniya-i-neotstupnosti-v-molitve-iz-duxovnogo-naslediya-arxiepiskopa-averkiya-tausheva/

Собственно, об этом говорит апостол в Иакова 4:6.

Вы не похожи на человека, далекого от духа истинного христианства, но почему-то воспринимаете смирение как "слабодушие, мягкотелость, признак слабости".

Во-вторых, вы, судя по всему, не можете отделить православное учение как таковое (естественно, общее для всех юрисдикций РПЦ) от "учения" первоиерархов РПЦ МП, нераскаявшихся в сергианстве, которые внушают своей пастве "смиряться" перед всякой властью, молча терпеть и т.д. Это примерно то же самое, что смешивать искренние патриотические чувства и любовь русского народа к своей Родине - и советскую власть, паразитировавшую на них и извращающую их суть.

(К удаленному комментарию). Иван, я же прошу: довольно. Мы уже всё другу другу сказали. Будем осмыслять сказанное. Я подумаю о своем смирении (но не перед злом и его носителями), а Вы смиренно подумайте о том, зачем Вы начали тут эту назидательную дискуссию.

Ум надмевает, Михаил Викторович, а Любовь — назидает. Мудрость любит поучение, ибо оно путь жизни [Притч. 6:23]. 🙂

«условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью»

Это персидский дуализм, растянутый во времени (т.е. распределённый не по личности и месту, а в процессе). У Бога нет вражды, вражда — изобретение Врага.