В июне 2024 года в РФ изменили Концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий. А в сентябре появился проект приказа, цель которого — отменить часть решений о реабилитации. Сейчас таких решений принято уже больше 4 тысяч. Одной из жертв этого процесса стал митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов), репрессированный в СССР.

Это первая часть материала, посвященного истории Владыки Иосифа. В ней мы рассказываем о том, как недавние изменения в российском законодательстве подготовили почву для отмены решений о реабилитации жертв сталинских репрессий. В следующей части речь пойдет о самом митрополите Иосифе и о том, как российская прокуратура приписала ему преступления, которых он не совершал.

В августе 2024 года стало известно об отмене Прокуратурой Ростовской области своего же решения от 14 мая 1992 года о реабилитации архиерея Русской Православной Церкви Иосифа (Чернова). В решении прокуратуры утверждается, что его «пособничество оккупантам в годы Великой Отечественной войны подтверждено материалами уголовного дела».

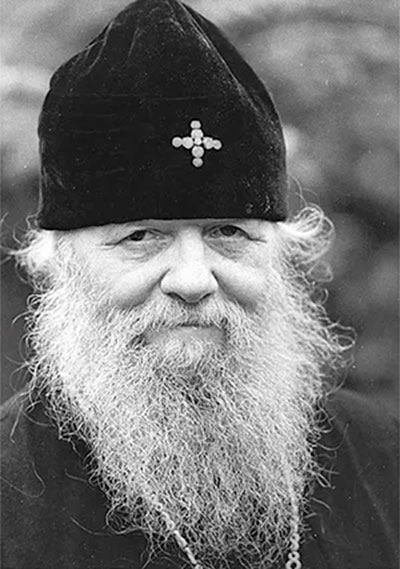

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов, 1893–1975)

Как следует из прокурорского ответа, никаких новых обстоятельств или вновь открывшихся фактов в архивном уголовном деле не появилось, а отмена решения о реабилитации Владыки Иосифа (Чернова) произошла на основании все тех же самых «материалов уголовного дела», которые 32 года назад послужили основанием для его реабилитации.

Что побудило органы прокуратуры принять два взаимоисключающих решения по одному и тому же фигуранту одного и того же архивного уголовного дела, на основании одного и того же Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года?

За полтора месяца до того, как стало известно об отмене решения о реабилитации Владыки Иосифа, правительство РФ утвердило изменения в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятой в 2015 году. Среди принципиальных изменений в государственном подходе к теме политических репрессий в РСФСР и СССР можно выделить следующие:

– из концепции исчезло определение «массовые» применительно к репрессиям, а также цифры, которые ранее там приводились: количество реабилитированных граждан в 1991–2014 годах (3 510 818 человек); количество признанных подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированных детей репрессированных лиц (264 085 человек).

– вместе с определением массовости политических репрессий в СССР из документа исчезло и всякое упоминание мест массовых погребений жертв репрессий, которые были перечислены в первоначальной редакции документа (2015): Куропаты, Левашово, Бутово, Коммунарка…

– из документа исчезло упоминание наличия репрессий в до– и послесталинское время (будто не было красного террора «чрезвычаек» в 1918–1922 годах или расстрела советскими войсками гражданских демонстраций в городе Новочеркасске в 1962 году и последующей расправы над выжившими участниками);

– из документа исчезла констатация того факта, что точное число репрессированных остается неизвестным, а процесс их реабилитации не завершен (будто уже раскрыты все места погребения жертв массовых расстрелов и установлены их численность и имена);

– из документа исчезли сведения о том, кто проводил репрессии и когда;

– из документа исчезли сведения о том, кто подвергся репрессиям и в чем они (репрессии) заключались – был удален следующий фрагмент текста: «гонения на представителей религиозных конфессий; послереволюционная эмиграция наиболее образованной части населения, многолетняя дискриминация тех представителей дореволюционной элиты, кто предпочел остаться в России; коллективизация, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди высланных и раскулаченных, а также разрушение индивидуального крестьянского хозяйства, которое было основой экономики страны на протяжении веков; связанный с насильственной коллективизацией голод, унесший жизни миллионов людей; массовые репрессии, в ходе которых миллионы людей были лишены жизни, стали узниками ГУЛАГа, были лишены имущества и подвергнуты депортации»;

– из документа исчезло упоминание о реабилитации в 2008 году Членов Императорской Фамилии (Царственных Мучеников и других Романовых);

– в документе нет больше указания о недопустимости оправдания репрессий «особенностями времени» или их отрицания (в первоначальной редакции (2015) данное указание о недопустимости оправдания репрессий было);

– из преамбулы документа удалено ключевое утверждение о том, что «Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих сограждан, ставших жертвами политических репрессий».

Обращает на себя внимание и совершенная в документе подмена исторических понятий: «советское» на «российское». Так, среди перечня задач в первоначальной редакции документа (2015) была следующая формулировка:

«необходимость объективного анализа как достижений советского периода, так и его трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий».

А, в новой редакции документа (2024) вышеприведенная формулировка уже изменена следующим образом:

«необходимость объективного анализа как достижений Российского государства, так и его трагических страниц, в том числе политических репрессий».

Очевидно, что подобной подменой искажается историческая действительность: ставится знак равенства между Исторической Россией, фактически прекратившей своё существование как суверенное государство ещё в 1917 году, и Советским государственным новообразованием (РСФСР, СССР), возникшим после 1917 года на руинах Исторической России.

Подобное искусственное уравнение легко опровергается тем фактом, что поставленный в ХХ веке над народами бывшей Российской империи безжалостный социально-антропологический эксперимент по абсолютному подчинению воли десятков миллионов людей, с сопутствующими массовыми политическими репрессиями, никогда не видела Историческая Россия за весь период своего 1055-летнего существования (862–1917). До 1917 года никто даже представить себе не мог систематического и целенаправленного массового уничтожения целых социальных слоев собственного гражданского населения…

По всей видимости, с этой же целью из документа убрали упоминание о реабилитации в 2008 году казненных в 1918 году большевиками Членов Императорской Фамилии Романовых (Царственных Мучеников), чьи имена навсегда неразрывно связаны с Исторической Россией и резко диссонируют со всем произошедшим после их смерти…

В указанный программный документ включено далеко идущее направление – «проверка обоснованности решений судебных и несудебных органов» о реабилитации в отношении лиц, указанных в статье 4 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года. При том, что такая проверка была предусмотрена данным Законом с 1991 года. Таким образом, Правительством РФ заложены правовые основания для пересмотра (отмены) уже принятых законных решений о реабилитации жертв политических репрессий. Не это ли принципиальное политическое решение запустило процесс де-реабилитации представителей духовенства, репрессированных в сталинском СССР?

+ + +

Биографическая справка

Митрополит Иосиф (2.6.1893, Могилёв — 4.9.1975, Алма-Ата) — епископ Русской православной церкви, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский.

Родился 2 июня 1893 года в Могилёве, в старообрядческой семье военнослужащего сверхсрочной службы. В 1910 году поступил в Белыничский Богородице-Рождественский монастырь. В 1912—1917 годах — послушник Тверского Успенского Отроча монастыря. В 1918 году пострижен в монашество, с 1920 года — иеромонах. Служил в Никольском храме Таганрога, выступал против обновленческого движения. В 1924 году возведён в сан игумена.

В 1925 году был арестован, приговорён к двум годам лишения свободы. Находился в заключении в Кол-Ёле (Коми область). Вернулся в Таганрог, с 1927 года — архимандрит, был экономом архиерейского дома.

27 ноября 1932 года в Ростовском кафедральном соборе был хиротонисан во епископа Таганрогского, викария Ростовской епархии. С 16 февраля 1933 года управлял Донской и Новочеркасской епархией.

В 1935 году был арестован. Приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в «антисоветской агитации». Находился в заключении в Ухто-Ижемском лагере Коми АССР. Его соузник по лагерю Борис Филиппов, вспоминал о нём:

«Был он несомненно умён — русским умом, открытым, чуть с лукавинкой, был по-хорошему простонародно остроумен и, главное, никогда не унывал. И соприкасающиеся с ним заражались его русским радостным умом сердца».

В декабре 1940 году освобождён и вернулся в Таганрог, затем был выселен в Азов. В тот период принимал участие в деятельности нелегальной общины верующих «Белый дом», тайно служил, совершал священнические хиротонии и монашеские постриги.

После того, как в октябре 1941 года Таганрог был оккупирован немецкими войсками, возобновил открытое служение в качестве епископа Таганрогского (с августа 1942). Продолжал поминать на богослужениях митрополита Сергия (Страгородского). На основе архивных материалов, изученных историками в начале XXI века, в СМИ были опубликованы следующие утверждения: «<…> в оккупированном Таганроге немцы решили устроить пропагандистскую акцию и перенести памятник Петру I в центр города. Собрали митинг, на котором выступили различные коллаборационисты <…> Среди них был и митрополит Иосиф, который, помимо того, опубликовал две статьи в коллаборационистском издании, осуждая советские власти за репрессии».

В октябре 1943 года прибыл в Умань, где 6 ноября 1943 года был арестован гестапо по обвинению в том, что «…прислан митрополитом Сергием для работы на оккупированной территории в пользу СССР». Кроме того, подозревался немцами в работе на английскую разведку. Освобождён 12 января 1944 года.

После освобождения Умани частями Красной Армии выехал в Москву для встречи с патриархом Сергием, но по дороге был арестован в Киеве 4 июня 1944 года. Содержался в Москве в Бутырской тюрьме, затем был переведён в Ростов-на-Дону. В феврале 1945 года приговорён к 10 годам лишения свободы. Срок заключения отбывал в Челябинском лагере особого назначения, с 1948 года — в посёлке Спасск в Карагандинском лагере. Работал на строительстве кирпичного завода, был санитаром. С 1954 года находился в ссылке в посёлке Ак-Кудук Чкаловского района Кокчетавской области. Несмотря на пожилой возраст, был вынужден работать водовозом. В 1956 году был освобождён из ссылки.

С марта 1956 года — настоятель Михаило-Архангельского храма города Кокчетава, затем — почётный настоятель Петропавловского собора в городе Петропавловске.

Летом 1956 года посетил Москву, Троице-Сергиеву лавру, Могилёв («весь город пришёл посмотреть и помолиться»), Ростов-на-Дону, Таганрог.

С 25 ноября 1956 года — епископ Петропавловский, викарий Алма-Атинской епархии. С 14 марта 1957 года — епископ Петропавловский и Кустанайский. 27 февраля 1958 года возведён в сан архиепископа. С 28 сентября 1960 года — архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский; в этот период Петропавловская епархия была ликвидирована, а её приходы переданы в Алма-Атинскую. Возглавил Алма-Атинскую епархию в трудной ситуации, когда после смерти уважаемого прихожанами митрополита Николая (Могилевского) в ней происходили конфликты. Смог успокоить волнения и заслужить доверие паствы, став достойным преемником владыки Николая. С 25 февраля 1968 — митрополит.

Много молился (как днём, так и ночью, в своей домашней церкви или келье), был талантливым проповедником. По воспоминаниям современников, владыка «был очень скромный человек, доброй и отзывчивой души. От природы он был одарен поэтичностью и удивительной памятью. Он умел найти общий язык с любым по званию и возрасту собеседником. Владыка непременно обращал внимание на свою речь, подбирал удачные слова и выражения, отчего речь его становилась интересной, яркой, запоминающейся».

После кончины в апреле 1970 года патриарха Алексия I, его имя называлось в качестве кандидата в патриархи, однако он отказался.

Скончался 4 сентября 1975 года. Похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Перенесен с центрального кладбища и упокоен в мраморной раке северного придела Софийского собора Иверско-Серафимовского женского монастыря Алматы.

Был реабилитирован 14 мая 1992 года решением заместителя прокурора Ростовской области.

Реабилитация была отменена 9 августа 2024 года как незаконная ввиду того, что «его пособничество оккупантам в годы Великой Отечественной войны подтверждено материалами уголовного дела».

Источник

См. ранее:

10.09.2024 Ксения Цветкова. Место памяти – человек

Станислав Зверев. "Реабилитация жертв" как реабилитация преступного режима

Это какое-то безумие творится. Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего ни наш народ, ни страну при таких поворотах не ждет. Это крайне печально, но, видимо, таково состояние нашего народа.

Как он смел осудить справедливейшие репрессии счастливейшего государства, коллаборант. Да... Что-то явно не так в датском королевстве...

Рекоммунизация приняла официальные черты. От керенщины движение в сторону большевизма приняло необратимый характер. Как я и предполагал. Конечно, много они ещё сумеют нагадить, но это ни к чему как к хаосу и развалу не приведёт. Возможно это совершенно сознательная политика верховных кукловодов, а не просто отменная глупость Обнуленного, и его инфантильного окружения. Наверное, в НАТО тайно хлопают в ладоши, ай, да Путин, ай да сукин сын - делает всё чтобы оправдать не только русофобию украинцев, но и оправдать возможное вторжение стран Европы, по крайней мере, в пять областей Украины, включенных в состав РФ: под крики: "караул, в РФ восстанавливается тоталитаризм"! Не за горами и вступление в НАТО Армении, Молдавии и далее по-списку.

"Продолжал поминать на богослужениях митрополита Сергия (Страгородского)" - что посеешь.

Народ наш забыл свою историю, своих подвижников, своих Святых - променял все на красивые шмотки и набитое пузо.