(Напоминаю, что всё биографическое, что я выкладываю на форуме - черновики, которые нуждаются в доработке, просто это более надежное место их сохранения, чем компьютер.)

В Москве я всё же первым делом направился в приемную комиссию МГИМО (Московского Государственного института международных отношений), где, разумеется, получил окончательный отказ в приеме документов от пожилого вежливого кадровика (обычно на этих должностях работали готовившиеся выйти на пенсию кагебисты). Однако диксонская комсомольская рекомендация была достаточна для поступления в иняз, который в моем "рейтинге" стоял на втором месте, и там мои документы приняли. Так со второй попытки, уже по техникумовскому диплому и с "заслуженным" трехлетним трудовым стажем, я успешно сдал экзамены (две пятерки и две четверки) и стал студентом переводческого факультета МГПИИЯ.

Московский институт иностранных языков имени французского коммуниста Мориса Тореза помещался в этом бывшем особняке московского губернатора П.Д. Еропкина, который жил здесь до 1805 года. Дом достался в наследство его родственникам Новосильцевым, а затем перешёл во владение князей Гагариных. В этом здании бывали А.С. Пушкин, И.А. Гончаров, С.М. Соловьев. Здание имело очень сложную внутреннюю архитектуру разных уровней со множеством переходов, что в моем представлении было иллюстрацией к Кафке, который меня тогда увлек своим абсурдизмом (я его выбрал и для своей дипломной работы). На скучных комсомольских собраниях моим головоломным занятием было составление в уме полного плана здания. Он мне иногда снится...

Главное политическое содержание этих лет я уже описал в статье "1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии" (уделив внимание своим неприятным взаимоотношениям с КГБ, распределению в Алжир и побегу оттуда), так что сейчас ограничусь дополнительным фоном тех студенческих лет, кое-что повторяя, без чего тут нельзя обойтись. Если до сих пор, хотя я и не мог уклониться от воздействия советской государственной системы, но всё же она не так сильно на меня давила в личной жизни, теперь, в элитарном столичном вузе, готовившем "бойцов идеологического фронта", я попал в ее силовое поле, создаваемое какими-то мощными генераторами и принуждающее меня формировать жизнь по ее законам. Это была Машина, которая старалась сделать из меня винтик, задействовать в своем механизме, регламентируя всю мою жизнь, предписывая, что мне положено и что не положено знать, какую носить одежду, прическу ‒ и так уже на всю дальнейшую жизнь... Это вызывало мое ответное сопротивление (поскольку, напомню техникумовскую характеристику: я "отличался строптивостью характера").

Вспоминая прежний образ растущего "дерева", московский студенческий период своей биографии охарактеризую так: дерево осознало себя родившимся в Клетке, сквозь металлические прутья которой прорастали мои тянувшиеся к свету ветви, но не могли ее сломать, и освобождение от нее стало жизненным вызовом. Дерево страстно возжелало расти на свободе. Иначе при дальнейшем утолщении ствола прутья этой клетки впились бы в него, став его внутренним скелетом, определяющим его жизнь. Цель освобождения была возбуждающе заманчива, она ощущалась как главное испытание, на что ты вообще способен. Ставкой и наградой здесь была сама жизнь – даруемая нам один раз, и разве можно ее безсмысленно приносить в жертву Машине с ее Клеткой?.. ‒ Так я описал свое исходное ощущение замысленного тогда плана побега на Запад, в начале своей книги "Миссия русской эмиграции".

При этом дерево в своем напоре на прутья клетки еще не понимало духовного смысла свободы, порою отвергая и ее необходимые в любом обществе нормы, и связанную с этим ответственность, соблазняясь ложными дальними "лучами света". Ложь советской Системы нашла во мне благодатную почву для взращивания себе антисоветчика. Наверное, и антисоветчики были нужны Системе в качестве громоотвода для народного недовольства, чтобы сваливать на них свои просчеты и даже свой террор (как было при Ленине и Сталине с массовыми казнями "контрреволюционеров" и "врагов народа").

Впрочем, поначалу антисоветчиком я был еще не принципиальным идеологическим, а всего лишь индивидуалистом. Это выражено в стихотворении тех лет:

«Если бы я был американцем,

Я бы жил тогда роскошно,

Или был бы оборванцем,

Или еще как там можно,

Жил бы жизнью пестрой, шершавою,

Какою там люди живут.

Мне коммунизм не мешает,

Но разве меня поймут?..»

Уже в начале первого курса в 1970 году, помню, мы втроем (Гена Кульбицкий и Саша Редько) гуляли вечером по Новому Арбату и говорили на политические темы ‒ об идеологической лжи, цензуре и т.п. И решили: надо делать революцию! Причем это сказал не я, а Кульбицкий. (Он потом стал советским пропагандистом-корреспондентом ТАСС в Германии и в конце 1980-х, встретившись со мною на одном из "перестроечных" культурных советско-германских мероприятий в Мюнхене, осуждающе бросил мне: "Не понимаю, зачем ты это сделал", и сфотографировал меня, видимо, для передачи "туда, куда надо". Это пример того, во что Клетка может превратить людей, подчинившихся ее законам и сросшихся с ее прутьями.)

И еще курьезный случай: на том же первом курсе девушка одного из студентов нашей группы работала в каком-то архиве и однажды принесла оттуда "Программу НТС", которая показалась мне несерьезной, бутафорской, ‒ было это примерно в 1971 году. Мог ли я тогда предположить, что через несколько лет стану работать в этой махровой антисоветской организации, и принимать в нее меня будет сам ее глава...

В те годы в отношениях США и СССР была объявлена "разрядка", "Голос Америки" перестали глушить, и мы, студенты, его регулярно слушали. Завязав знакомство с продавщицей журнального киоска в центре Москвы, можно было приобретать иллюстрированный журнал "Америка", распространявшийся крохотным тиражом в столице в показательных целях. На таких же паритетных началах в западных странах продавался журнал "Советский Союз", расписывающий успехи советского строя, с соответствующими радиопередачами на иностранных языках. Велась советская пропаганда весьма топорно и навязчиво, тогда как западная привлекала именно ненавязчивой демонстрацией свободы и высокого уровня жизни, ее интересным разнообразием. И этот просчет советской власти давал свои плоды, особенно в среде молодежи, падкой на "запретный плод".

Запад уже своим существованием притягивал меня как таинственная "другая сторона Луны", о которой простой смертный мог тогда лишь знать, что она есть и что ее никогда нельзя увидеть с нашей Земли‒СССР, очерченной на политической карте мiра толстой красной границей. Пришельцы оттуда – свободнорожденные, раскованные интуристы – казались чудом с сияющей аурой небожителей...

В СССР появились поклонники западного образа жизни, так называемые "стиляги", приобретавшие втридорога западную одежду у фарцовщиков (особенно символическими были джинсы), выросла популярность джаза и другой западной музыки, западное радио в обзорах западной прессы об СССР сообщало о деятельности диссидентов и, в частности, о выставках художников-нонконформистов, почти все объявленные выставки которых я посещал (и даже уже в Германии обнаружил себя в журнале "Штерн" на фотографии посетителей такой выставки: с задумчивым видом я сижу перед одной из картин, установленной на земле).

/// найти фото///

Конечно, к настоящему искусству это вряд ли имело отношение: подавляющее большинство художников-нонконформистов (как их называли радиоголоса, сообщая также о месте и времени проведения выставок) просто руководствовались протестом против "социалистического реализма" и были подражателями западному "современному искусству" ‒ от разных форм абстракционизма до сюрреализма и "примитивной живописи". Но именно эта "несоветскость" и была притягательной для меня и всей нашей антисоветской компании. Некоторые из нее даже стали общаться с О. Рабиным и другими его сподвижниками, которые потом нашли признание и известность на Западе. А власть разогнала лишь первую такую выставку в сентябре 1974 года, названную "бульдозерной", потому что против нее были использованы поливальные машины и бульдозеры.

Поскольку я был провинциалом и в моей речи был заметен южный ставропольский акцент, я в Москве этого стеснялся и старался подражать москвичам в одежде и поведении, особенно так называемой "золотой молодежи" из высокопоставленных семей, какой в нашем "элитном" заведении было много. Думаю, иногда это выглядело смешно и порою побуждало меня к глупой развязности в общении с людьми, которая мне казалась признаком столичной "цивилизованности".

Относительно своей институтской "карьеры" повторю необходимую информацию из упомянутой моей статьи об "альма матер". В нашей группе (а они в инязе были маленькими: 10-12 человек), я оказался старшим по возрасту и обладателем некоторого жизненного опыта, так что на фоне вчерашних школьников-юнцов наш групповой руководитель П.Н. Куриленко назначил меня старостой группы. А поскольку он был заместителем декана ‒ ему было удобно, чтобы я стал и старостой курса, чтобы вести для него статистику посещаемости и успеваемости на основании всех групповых журналов. Этой "секретарской" работы было немного, меня она не тяготила, ибо к идеологическим комсомольским структурам не имела никакого отношения, но позволяла прогуливать неинтересные (идеологические) предметы, а экзамены по ним я сдавал благодаря хорошей тогда памяти на тексты, аврально прочитываемые перед сессией (у меня все годы была повышенная стипендия, разумеется, по показателям успеваемости).

О нашем антисоветском кружке к сказанному в той статье добавлю, что я в нем был "демократом" (вместе с евреем Мишей Гребневым, сыном известного переводчика), тогда как остальные были "монархистами". Мы собирались у Жени Соколова в Банном переулке, слушали пластинки немца Ивана Реброффа (русские народные песни и романсы).

Монархизм их заключался в ностальгии по царской России, то есть имел положительный идеал. У меня было наоборот: я стал демократом-нигилистом, отталкиваясь от советского анти-идеала и вранья, когда оно превысило критический порог в моем жизненном опыте. А мой "демократический идеал" был не столько положительным ("за свободу" вообще), сколько отрицательным (против чего), его сформировали зарубежные радиоголоса, педалировавшие права человека.

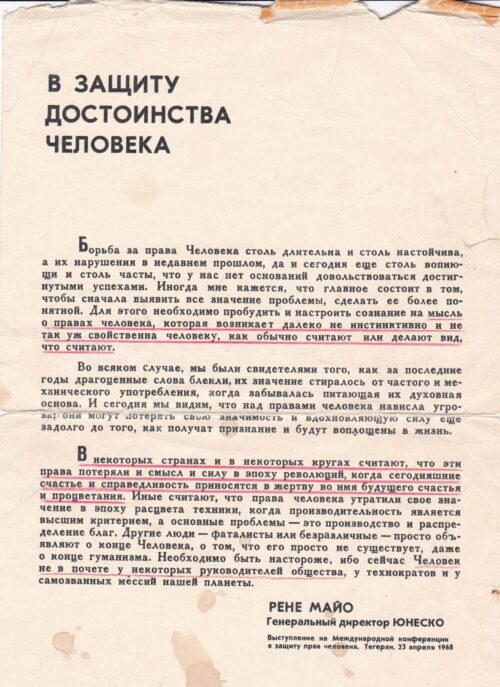

Над моим письменным столом висел текст "В защиту достоинства человека" Рене Майо, генерального директора Юнеско ‒ вырезанная вторая страница обложки журнала "Курьер Юнеско" (ноябрь 1968 г.). В нем я подчеркнул красным карандашом слова: «Необходимо пробудить и настроить сознание на мысль о правах человека, которая возникает далеко не инстинктивно и не так уж свойствена человеку, как обычно считают или делают вид, что считают... В некоторых странах и в некоторых кругах считают, что эти права потеряли и смысл и силу в эпоху революций, когда сегодняшние счастье и справедливость приносятся в жертву во имя будущего счастья и процветания» (Выступление на Международной конференции в защиту прав человека. Тегеран, 223 апреля 1968). Этот журнал был в Москве показательно разрешен в открытой продаже в некоторых киосках близ иностранных посольств.

Свою "антисоветскость" мы любили выражать в мелком "хулиганстве", например, надписями в туалетных кабинках наподобие такой: «Сегодня узнал по секрету от Юдинцева (замдекана, кагебэшника), что Брежнев жопа. ‒ Мельников» (Мельников был другим замдекана). Надпись эту не стирали в течении года, закрасили лишь при плановом ремонте. На праздники на белых этикетках "Советского" шампанского я черной тушью (такие чернильцы были на столах в почтамте) добавлял к названию аккуратную приставку "Анти" таким же прописным шрифтом. Примечателен мой проездной билет на электричку с выдуманной фамилией "Диссидент" (я спонтанно назвал его в билетной кассе, оформляя билет, кассирша улыбнулась, но возражать не стала).

Фото сделано после возвращения из ГДР, в институте же бороду носить не разрешалось, предписывалась короткая стрижка и на военной кафедре также костюм с галстуком (нас приучали к профессиональному виду переводчика).

Едины мы были в любимом занятии: ругать советскую власть и мечтать об эмиграции на Запад. Почти все там и оказались ‒ но из всех я в эмиграции стал самым "правым", а наш самый православный Андрей Бессмертный, в то время духовное чадо о. Александра Меня, эмигрировав в США, превратился в жидовствующего русофоба, публично упрекавшего меня в "мракобесии" и "православном антисемитизме" и вызвавшего меня на диспут, который в течении года публиковался с продолжениями на моем сайте. Эту полемику я затем опубликовал отдельной книгой: Диспут Назарова с Кацманом о "православном антисемитизме".

Мы тогда оба дали краткие оценки и нашему институтскому антисоветскому кружку. Я упомянул о нем лишь кратко: «с ностальгической теплотой вспоминаю о нашей институтской компании: как легко и весело было нам ругать тупую и примитивную "совдепию", и как трудно оказалось затем пробиваться через завалы новой, всё более изощренной лжи – к настоящей Истине...».

Андрей, ставший в Америке «сотрудником Агентства по уменьшению угрозы при Министерстве обороны США», видимо, для придания себе авторитета в глазах американских начальников, пафосно рисует иную картину ‒ якобы мы активно "боролись" с советской властью:

«Напомню тебе, что мы не просто высмеивали коммунистическую систему – мы активно, хотя и разными способами, боролись с ней. Никто из нас не только не отошёл в сторону, не только не изменил нашему делу, но расширил и углубил свою деятельность, стараясь превратить её в как можно более эффективную. Ты по тем временам выбрал эмиграцию, это же были вынуждены сделать наши дорогие друзья и соратники (не стесняюсь этого слова, его не смогли испоганить даже большевики) Юра Боголепов, Женя Соколов, Коля Макаров и покойный Володя Ракитянский, равно как и писатель Саша Соколов. Другие – Володя Стабников, Серж Серебряков и я (называю не всех) принципиально остались в России для продолжения внутренней борьбы. Все позиции были оправданными, все или почти все продолжили своё дело и шли до конца...

За некоторое время до того, как сложилась наша дружная и ультра-антикоммунистическая компания (поэтому ты не можешь этого знать) я в течение ряда месяцев был близок с учившейся на параллельном курсе того же московского Инъяза Лерой Новодворской... Она была (как и ты сегодня) в своём роде радикалкой, только леводемократического направления... Валерия требовала мгновенных решительных действий. Я был категорически против этого и настаивал на привлечении как можно большего количества членов (в том числе и в других городах) и на систематических подпольных партизанских действиях. Если бы я хотел действовать открыто, я бы просто присоединился к существовавшему тогда диссидентскому движению...

МЫ С ТОБОЙ ПОБЕДИЛИ. Коммунистическая система скомпрометирована и ликвидирована, хотя её последствия ещё будут долго сказываться на пострадавших странах и народах, а отдельные временные вспышки эпигонов коммунизма остаются возможными в различных периферийных странах мира. Империя зла под названием СССР – сатанинская имитация подлинной империи – распалась с позором. Теперь Россия (Великороссия), сумев сохранить свою историческую территорию и основные человеческие и материальные ресурсы, может начать жить свободной жизнью, хотя пока ещё и не понимает, как. Понимание придёт. Отпавшие от России братские страны пройдут через необходимый опыт отдельного существования и вернутся к России не в качестве её владений, а в качестве её верных друзей и союзников. Православная церковь и другие религии больше не преследуются. Церкви возвращается её достоинство и имущество. У неё вновь есть возможность стать государственной религией – при полном равенстве всех религий перед законом. Верующие перестали быть людьми третьего сорта. Цель моей жизни была трояка: ликвидация коммунистической системы, ликвидация СССР и свобода Церкви и верующих. Все три цели осуществлены. Начало положено. Мы с тобой победили, потому что наши цели были доброкачественными и истинными, и потому, что над их осуществлением трудились очень многие силы и в России и в мире».

После этого между нами завязалась полемика, в которой я настаивал, что одного лишь отрицания коммунистической власти недостаточно для уразумения смысла жизни и смысла истории, и что "победа" над коммунизмом состоялась в пользу врагов исторической России под их влиянием, которые лукаво ввергли нашу страну в новый виток катастрофы. И далее я излагаю ему свое понимание мiровой расстановки сил и суть строящегося Нового мiрового порядка ‒ это я понял уже в эмиграции благодаря ее опыту.

Тем не менее, наш антисоветский кружок предохранил нас от покорности коммунистическому режиму и от участия в его богопротивной программе "преобразования мiра" во всечеловеческий муравейник, оставив нам возможность, отталкиваясь от этой лжи, искать путь Истины. В этом была главная ценность нашей "ультра-антикоммунистической компании". Вернусь к некоторым эпизодам в личной своей студенческой биографии.

В студенческом стройотряде на Енисее. Строительство бревнотаски в пос. Маклаково,1971 .г.

Отмечу работу в стройотряде на Енисее в 1971 по окончании первого курса, где мы в 30 км к северу от устья Ангары строили бревнотаску в Маклаково (теперь это город Лесосибирск). Работали до 14 часов в день, спали в палатках, первые две недели сильно страдали от комаров (потом к ним выработался "иммунитет") и днем от паутов-кровопийцев с размахом крыльев до 5 см. В один из дождливых дней я поскользнулся на бревенчатой конструкции и упал, едва при этом не отрубив себе нос упавшим сверху моим же топором (нос раскроило, но почти отсеченная часть была прилеплена повязкой и прижилась, даже шрам позже стал малозаметен). Поскольку мы тратили много физической энергии, постоянно хотелось есть, и мы покупали в местном магазинчике слежавшиеся подушечки с повидлом, я стал покуривать вместе со всеми (в Москве наше практичное руководство взяло на табачной фабрике большой картонный ящик бракованных сигаретных обрезков). Мои трудовые навыки, приобретенные еще в строительстве родительского дома, были замечены начальником-инженером, и мне поручали наиболее ответственные задания, а в конце выставили высшую оценку с максимальным вознаграждением ‒ 1000 рублей. (Мои родители-инженеры получали 120 руб. в месяц.)

С Енисея я не стал вместе со всеми возвращаться в Москву, а посетил Новокузнецк. В этот раз я уже много расспрашивал бабушку о моем "белом" деде-офицере Назарове и был очень расстроен тем, что не сохранилось его фотографий. Часть из них бабушка, видимо, уничтожила сама (в то страшное время так делали во многих семьях "бывших", опасаясь арестов за происхождение и родственные связи), а спрятанные были уничтожены наводнением. Дядя Юра отнесся к моему антисоветскому настрою с симпатией. Наши антисоветские беседы проходили за распитием дешевого крепленого вина "Солнцедар", которое в СССР в огромных количествах делалось из алжирского виноматериала, привозимого танкерами в Новороссийск, где по винопроводу его перегоняли на местный винзавод, добавляли свекольный сахар для вкуса и этиловый спирт для крепости (это "вино" прозвали "бормотухой").

Мы снова с дядями ездили в Околь и дальше в тайгу к их знакомому шорцу, который поразил меня тем, что не мыл посуду, а давал ее вылизывать собакам. (Сейчас мы, несмотря на то, что жена ‒ редкостная чистюля, тоже, бывает, даем свои тарелки кошкам, которых у нас собралось около 20 из окрестностей, правда, тарелки эти потом всегда тщательно моются.)

Вернувшись в Москву, где получил заработанную тысячу рублей, я узнал, что мои однокашники поехали на море в Гагры, и отправился туда, надеясь их найти на пляже или в туристических местах. В первый день это не удалось, хотя я весь день бродил по городу. Вечером в парке ко мне подошел молодой человек, завязал разговор, и узнав, что я из Москвы и еще не нашел, где остановиться, пригласил в свою компанию. Сначала мы поехали на ужин в стоявший на запасных путях вагон-ресторан его друзей, затем к ним домой где-то за городом. Оказалось, что они гомосексуалисты. Поскольку я отверг их попытку сближения, они ночью занимались сами собой, а для меня это была очень неприятная ночь, но уйти неизвестно куда ночью было рискованно. (Гомосексуализм был не редкостью и в нашем институте, с чем мне пришлось столкнуться на первом курсе, и после терпеливых попыток не прерывать общения с одним таким новым другом С., всё же мы расстались со скандалом, так как сама мысль об этой его склонности вызывала у меня отвращение.)

Большую часть заработанных в стройотряде денег я бездумно и щедро потратил в Гаграх на ежедневное кафе (где нам к обеду охлаждали бутылку "Цинандали") вместе с Г. Кульбицким, который, однако, в отличие от меня, благоразумно отдал свой заработок матери. Потом отец справедливо упрекнул меня за это: мог бы хотя бы часть денег дать пашущим в поте лица родителям для хозяйственных нужд... Было стыдно. Из Гагр я возвращался в купе с ребятами, но ради "спортивного интереса" и вспоминая техникумовскую юность, ‒ зайцем, выдавая себя за пассажира из другого вагона, а спал на третьей верхней полке для багажа.

Мои студенческие впечатления о немцах, западных и восточных

Летом после третьего курса нас, студентов переводческого факультета МГПИИЯ им. Мориса Тореза, в виде практики направили переводчиками на Универсиаду-73. Я работал с командой ФРГ, свободно общался с немцами, особенно с гимнастами, будучи и сам в юности таковым, откровенно говорил с ними о политике, об СССР то, что думаю, поменял на нужные им рубли некоторое количество марок (это тогда считалось "валютным преступлением"), на которые кое-что купил в "Березке" (десяток книг Булгакова и др.) и позже в гэдээровском "Интершопе".

Познакомился с переводчиком немецкого посольства Хофманом, бывал у него в гостях, однажды испугав его вопросом: есть ли возможности нелегально покинуть СССР? Он, возможно, мог принять меня за провокатора, и наше общение прекратилось, да и я не хотел рисковать. (В 1980-е годы случайно встретил его в русском книжном магазине в Мюнхене, он очень удивился тому, что я таки нашел возможность...)

Пару раз несанкционированно знакомился с западногерманскими туристами, сопровождая их в качестве гида (в их числе был философ из Вены Хельмут Коленбергер, с которым мы ездили в Троице-Сергиеву Лавру). К тому времени, отталкиваясь от официальной лжи и "единственно-верной" марксистско-ленинской идеологии, я уже стал убежденным антисоветчиком и мечтал изучать философию в западном университете. Запад, в моем представлении "свободный мiр", притягивал меня как таинственная "другая сторона Луны", о которой простой смертный в СССР мог тогда лишь знать, что она есть и что ее никогда нельзя увидеть. Казалось что живущие в условиях свободы люди должны быть совершенными, и пришельцы оттуда – свободнорожденные, раскованные интуристы – казались чудом с сияющей аурой небожителей...

Ближе в те годы довелось познакомиться с жизнью в ГДР, которая произвела впечатление гораздо более высоким уровнем жизни и даже относительной свободы, чем был в СССР, даже в Москве. В ГДР нас отправляли для языковой практики ‒ сначала на месяц в стройотряд, а затем на первый семестр четвертого курса ‒ в Йенский университет им. Фридриха Шиллера.

С этим университетом была связана деятельность знаменитых немецких философов И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга, Ф. Шлегеля. В 1801‒1806 годах курс философии в нём читал Гегель. Эти имена были известны и причастностью к русской литературно-философской жизни в XIX веке. В Йенском университете защищал свою диссертацию еще и основоположник коммунизма К. Маркс. О сущности немецких философов-идеалистов я тогда не имел представления, но их имена были всемiрно известны, явно чужды марксизму, и это в моем воображении создавало некую причастность к чему-то высокому и запретному. В городской библиотеке пробовал в читальном зале вникнуть в какую-то книгу Ницше, но явно не был готов к такому чтению, тем более готическим шрифтом...

В поисках студентов-теологов (до которых так и не добрался, но однажды заночевал на матрасе в каком-то жилище хиппи) довольно быстро познакомился с оппозиционными немцами и часто бывал в гостях у одного из них ‒ у серьезного врача Инго Лориша, смотрел у него западное телевидение: окошко в запретный для нас, в СССР, мiр, но для гэдээровцев очень близкий. Они мне давали антисоветскую литературу на немецком языке, в частности ‒ прочел по-немецки "Доктора Живаго" Пастернака, но книга меня не впечатлила.

Вместе с новыми друзьями мы путешествовали по ГДР, в том числе автостопом. В Берлине я подходил к Стене, с той стороны мне приветственно махали руками, и я помахал в ответ...

Мои советские соученики, разумеется, ни о чем этом не догадывались, иначе бы кто-то из другой группы (у нас была сборная группа из трех) мог потом в Москве донести...

Наша группа на занятиях в Йенском университете, 1973-1974 гг.

В Йене нас опекало местное "Штази", которое делало нам (таких нас было двое) замечания за слишком вольные критические высказывания на политические темы среди студентов: "Не надо обезславливать СССР". Немецкие студенты, с которыми нас поселили в совместных комнатах, на нас стучали (на меня ‒ что я по ночам слушаю радио под одеялом, разумеется, я слушал не Москву). То есть у молодежи в ГДР, несмотря на близость западной политической альтернативы и на расширенный круг получения информации, оказалось больше политической дисциплины и идейной сознательности, чем в СССР. Но никаких последствий нам не было, и мне там написали хорошую характеристику (о моем уровне развития и профессиональных способностях). Эта йенская характеристика была подписана ведущим преподавателем двустороннего перевода Й. Тернеттом (J. Ternett), который год спустя с супругой приезжал в Москву и мы тепло пообщались в гостях у меня дома в откровенных разговорах на антисоветские темы, говорили в частности о власовцах.

Неожиданным результатом этой нашей стажировки стало то, что трое из наших студентов решили жениться на немках. В институте разразился скандал, их, правда, не исключили, но лишили стипендии. Следующую такую группу в ГДР уже посылать не рискнули...

В отличие от нашей антисоветской компании, ни с кем из нашей немецкой группы после института я связь не поддерживал. (Поиск фамилий в интернете обнаруживает фамилии некоторых как авторов филологических трудов и учебников.)

Из всех институтских предметов мне более всего запомнились лекции А.Я. Шайкевича по языкознанию, которые увлекли меня философией языка (я был одним из немногих, даже, возможно, единственным на курсе, которому Анатолий Янович поставил на экзамене пятерку, и на меня как на диковинку студенты приходили смотреть), и была интересна история Германии Чистякова.

Приложение к диплому. Тройкой по "научному коммунизму" на госэкзамене я зарубил себе красный диплом, вступив в спор с экзаменатором.

В области приобретения новых знаний я уже писал ("Опыт моей философской биографии"), что увлекался чтением советской критики "буржуазных теорий" и домысливал их, в частности философию экзистенциализма, смог на пару месяцев получить допуск в спецхран Библиотеки иностранной литературы. Пытался писать рассказы и "экзистенциальные" зарисовки ‒ об этом есть отдельная моя статья: "Опыт моей писательской биографии".

В то время я был неверующим, точнее ‒ абсурдистом, считавшим, что в мiре нет единого смысла: он абсурден. Атеизм не мог не сказываться и в моем поведении, в том числе в "женском вопросе". К сожалению, Оля с Диксона ко мне в Москву не прилетела, как я надеялся, наша переписка с ней стала почему-то пропадать (мы обменивались фотографиями, но они не всегда доходили, я подозревал, что кто-то на диксонской почте мог этому мешать намеренно), а в последних письмах она написала о своем знакомстве с М., описывая его взгляды как схожие с моими антисоветскими. Уже когда я женился на Лене, мы случайно встретили Олю с ее мужем М. в Москве в метро при посещении диссидентской выставки художников-нонкорформистов в Измайловском парке в 1974 году... Но больше с ней не общались даже по телефону. (После возвращения в Москве в 1994 году позвонил по ее тогдашнему телефону, но ее муж грубо отшил меня, обругав и ее, и заблокировал мой номер телефона.)

Сделаю тут еще одно, последнее, отступление на "женскую тему". Я уже писал, вспоминая смешной "взаимно-просветительский" эпизод с макеевской Людой, что половое влечение заложено в природе земного грешного человека, и хотя оно считается плотским наследием первородного греха, оно не отвергается Церковью. Иначе уже после первых потомков Адама и Евы человечество вымерло бы и никакой дальнейшей истории не было бы, не было бы и тех святых, которые призваны заселить Царство Небесное. В Священном Писании Бог, создав мужчину и женщину, благословил их и сказал: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1: 27-28).

Лишь немногим избранным свыше дано полностью преодолеть это влечение плоти на пути монашеского служения Богу, стремясь к максимально возможному ограничению в себе животной природы для приближения к святости. Но в сонме святых признано и немало семейных, православному священству даже предписано супружество (в отличие от безбрачия у католического духовенства, что нередко становилось причиной его сексуальных грехов). Это свидетельствует о том, что половое чувство человека может быть освящено при определенных условиях (что особенно поучительно выражено в истории святых Петра и Февронии).

В те годы своей молодости, будучи человеком неверующим и духовно необразованным, я не имел об этом представления, полагая, что для правильных взаимоотношений с женщиной достаточна взаимная верная любовь, и романтически ждал ее, не довольствуясь чисто половым инстинктом, осуществить который на практике мог бы не раз, но от этого удерживало ощущение профанического несовершенства ‒ не так мне представлялось раскрытие великой женской тайны, что и произошло на Диксоне. (Повторю, что в техникуме я был вообще "платонически" влюблен в нашу классную руководительницу В.П., но сознавая невозможность дальнейшего, после окончания техникума перенес эту влюбленность на ее младшую сестру, опять-таки без стремления к половой близости. Это было странное состояние...)

Но и от этого инстинкта никуда не было деться. А он во многом влияет на то, как у человека складывается биография.

Вот и мой первый, студенческий, брак хотя и имел романтические черты (Лена была из театральной семьи, красивая, имела чувство эстетики и художественный талант, очевидный в ее рисунках, который она так и не реализовала, ибо не прилагала к тому своего волевого усилия), однако наш брак оказался незапланированным, вынужденным из-за ее беременности. Это уже стало для меня неизменяемой вехой судьбы, так как я не мог допустить такого, чтобы отказаться от своего ребенка и чтобы он воспитывался кем-то другим. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я принял другое решение, вряд ли я мог бы дальше жить с чистой совестью ‒ видимо, так мне "было суждено" как акт моего выбора судьбы, как акт осознания моего несовершенства в несовершенном мiре, над которым я не властен своими романтическими представлениями о браке. И осознания того, что в жизни надо отвечать за свое поведение.

Для Елены наш брак также был вынужденным, хотя мы были сближены стремлением увидеть запретный западный мiр. Готовясь к побегу из СССР, мы с Леной ездили прощаться с родителями в Ставрополь, к моим родственникам в Новокузнецк, и вообще много путешествовали: были в Риге и Таллине, в Киеве. (Деньги на эти поездки я "заработал", с помощью подопечных немцев купив в "Березке" десяток книг М. Булгакова и продав их на книжной толкучке у памятника первопечатнику Федорову.) Совершили поездку на теплоходе из Ярославля по Волге и по каналам до Вытегры, а затем уже своим ходом "на перекладных" (катер, грузовик с тюками постельного белья) добрались до о. Кижи на Онежском озере, оттуда через Петрозаводск в Ленинград. На Кавказе прошли из Домбая через Клухорский перевал к Сухуми и, нарочно взяв с собою только 35 рублей, возвращались в Ставрополь моим любимым способом ‒ зайцами в приморских электричках или договариваясь с проводницами.

Мы были сближены и дальнейшими переменами в жизни, связавшими нас эмиграцией. Поэтому по мере воцерковления я пытался всё же создать с Леной правильную семью с духовной точки зрения, мы родили в эмиграции еще двоих хороших детей, затем развелись во Франкфурте и снова женились в Мюнхене, но Лена не захотела венчания, а наши разные характеры и разные жизненные цели не дали осуществиться желанной гармонии. Как муж и жена мы окончательно расстались в 1990 году, хотя продолжали жить в одном доме. Больше я не буду касаться этой темы в своих воспоминаниях.

Я вообще счел возможным затронуть "женскую тему", начиная с макеевского инстинктивного любопытства, как достаточно важную часть жизненного опыта, о котором мы обычно стесняемся говорить, но он оказывает огромное влияние на нашу жизнь, порою решительно определяя ее ход и судьбу...

Более существенное мое описание институтской жизни, особенно на последних курсах, включая семестр в ГДР, уже изложено в упомянутой статье "Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии". Она может служить продолжением вышесказанного.

Надеюсь, что Женя Соколов и Юра Боголепов напишут более подробные воспоминания о нашей студенческой молодости в МГПИИЯ. В целом, помимо увлекательного сопротивления Машине, в нашей студенческой жизни было много интересного: театры, выставки, познавательная литература, поездки, знакомства и общение с интересными людьми, дружба ‒ то, чем дорога молодость большинству людей.

Начало:

Зачем пишут воспоминания? Вступление

1. Мои предки - это корневая часть моей биографии

2. Для чего нам подарено детство: Макеевка Сталинской области и Бешпагир ‒ рай моего детства

3. Отрочество в Городе Креста

4. Техникумовская юность и начало трудовой деятельности

5. Арктика

6. Клетка МГПИИЯ и борьба с Машиной

1975: Москва ‒ Алжир ‒ Мюнхен. Опыт моей переводческой биографии

8. И вот он, свободный мiр: Европа...

9. Мой настоящий "университет" и служба в "ордене" НТС

10. Снова Мюнхен в годы "перестройки": как готовилась "Миссия русской эмиграции" в войне "западников" и "почвенников"

11. НТС и "Российско-американская революция": Август 1991 года.

12. В России после 17 лет эмиграции: другая Москва, другой я и другой НТС

13. "Российско-американская революция" ‒ осень 1993: мы с НТС по разные стороны фронта

14. Как я участвовал в российской "политике" (1993‒1995)

15. Бои на внутрипатриотическом фронте и начало издательства "Русская идея"

Могли подумать тогда, что тоталитарный режим, рухнувший было в 1991-м, вернется через 30 лет? И снова будут преследовать и сажать за высказывание собственного мнения?

Сергiй, Вы, видимо, не испытали на себе, что такое тоталитарный режим. Когда в 1930-е годы за религиозное воспитание детей родителей расстреливали, в 1950-е при "гуманном" Хрущеве - лишали родительских прав, в 1960-е за православные похороны матери выгоняли с работы, а за тиражирование Евангелия давали 7 лет лагеря, и даже в 1970-е за посещение церки исключали из серьезных вузов (напр., моего "Кацмана" пытались исключить из иняза, и помогли лишь высокопоставленные партийны-родители его жены). Когда невозможно было достать литературу, противоречащую марксизму-ленинизму (только избранным, "в научных целях",таковая была доступна в спецхране). При всех этих строгостях партийная власть разлагалась "тлетворным влиянием Запада", которому завидовали.

Нынешний режим поступает более "эффективно" (на западный манер): правда топится в океане лжи, чему страшная иллюстрация - полки в книжных магазинах с Фоменко-Носовским, оккультизмом, графоманской порнографией, красными историками и т.п. А т.н. "патриотическое сопротивление" запуталось в изобретении доморощенных велосипедов от язычества до космизма и сектантских пророчеств, Церковь же добровольно выполняет роль жрецов-политруков. Тем не менее сегодня ищущий молодой человек имеет возможность поиска истины, хотя это очень затруднено отсутствием мудрых учителей, указывающих верные ориентиры в этом хаосе. Но нынешний режим (авторитарный в эгоистичном самосохрании компрадорско-олигархической власти) всё же не сравним с былым тоталитарным советским. Даже гитлеровский режим не был тоталитарным и в подметки не годился сталинскому.