Еще о приятии мiра ‒ на этот раз пасхальные размышления

(в продолжение рождественских: "Для чего было Рождество Христово в мiре земном")

И праздник Рождества Христова (Боговоплощения), и праздники Воскресения и праздник Святой Троицы (ниспослание в мiр Духа Святаго, создание Церкви) означают, что Господь не покинул, не отверг и не возненавидел грешный мiр, а «такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ бы жизнь вѣчную» (Іоан. 3, 16).

Эти слова Христа можно считать уточнением к часто приводимому назиданию того же апостола Иоанна Богослова: «Не любите мiра, ни того, что в мiре: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мiре: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мiра сего. И мiр проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Иоанна 2:15-17).

Уточнение состоит в святоотеческом толковали призыва «не любить мiр» в смысле сторониться подчинившегося злу мiра греха и страстей. Наиболее последовательно это исполняют монахи. Но и мiряне, которые несут бремя мiрских забот о ближних, о своем народе и Отечестве, ‒ благословляются на их земные виды служения, вплоть до военного, и тоже могут достигать в этом святости, если сознают в этом свое служение и исполнение Божией заповеди: «Возлюби Бога твоего ... и возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф. 22:37‒40), т.е. как часть себя. Ведь не только Мария, но и ее сестра Марфа удостоена святости в Церкви. Ведь и в притчах Самого Христа мы находим уважительное отношение к возделыванию мiра земного, к заботам о мiрских материальных нуждах, необходимых для поддержания жизни.

Назидание "не любить" и даже "возненавидеть мiр" часто приводят как "истинно православные ревнители", осуждая собратьев за т.н. "политику" и даже за "идеологию", так и те пастыри, которые хотят обратить своих прихожан к добродетельной жизни, но порою перегибают палку, проповедуя ненависть к мiру и к даже к своей стране (т.н. "уранополитизм" о. Сысоева) и к своему "безповоротно падшему народу" (укроамериканская РПЦЗ-А Пашковского), уча прихожан только усиленной молитве о спасении себя, при этом, бывает, кичась своим благочестием, не всегда соответствующим истине.

На эту тему, именно в связи с размышлениями о Рождестве Христовом, мне уже однажды захотелось возразить такому духовному наставнику в одном из осколков РПЦЗ, который слова «Не любите мiра, ни того, что в мiре» взял девизом к своей странице в интернете, а, в конце концов, усомнился и в богодухновенности Священного Писания, и в РПЦЗ, и в своем сане... Жаль его, конечно, хотя немало зла он натворил своим служением, которое всё еще продолжает, колеблясь ветром...

Была у меня схожая полемика и с другим иереем, который настаивал, что прошение «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:11) в молитве Господней переведено неправильно, ибо оно означает не земной хлеб "насущный" для пропитания, а «надсущный» т.е. небесный "духовный хлеб". Такое мнение весьма распространено в интернете. Причем этот наставник вообще любил призывать своих прихожан к высокой духовности: после богослужения не рассуждать за трапезой о мiрских делах, о политике, об армии, о войне, т.е. о происходящем в мiре, а думать о Боге (и "всё приложится") и постоянно молиться; он также любил рассказывать о случаях посылавшейся ему благодати Свыше, даже о мироточении домашней иконы... Однако решил закончить всё это сложением с себя сана, поскольку личные его мiрские увлечения не соответствовали его назиданиям, и это было, по крайней мере, честным решением... Его мне искренне жаль...

Но поскольку высокодуховная трактовка этого прошения слов о хлебе в молитве Господней встречается часто, причем именно в категорической форме, очень высокодуховными наставниками, позволю себе вернуться к ней. Конечно, "хлеб насущный" можно толковать иносказательно как духовные дары, совершенно необходимые нам. Но нужно ли при этом отвергать прошение о земном пропитании? Ведь есть и немало других молитв, в которых мы просим у Господа земного благополучия и благодарим за это, например в молитве после принятия пищи: «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и небеснаго Твоего Царствия...»

Вспомним также, что в ответ на искушение диавола во время сорокадневного поста в пустыне: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» ‒ Христос сказал ему в ответ: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). То есть Он не сказал, что вообще "не хлебом", но: "не одним только хлебом", ‒ не отвергая при этом и необходимость хлеба. И Сам Господь посылал Народу Божиему для пропитания манну небесную, Христос хлебы умножал, не говорил голодным: мол, одним духом питайтесь...

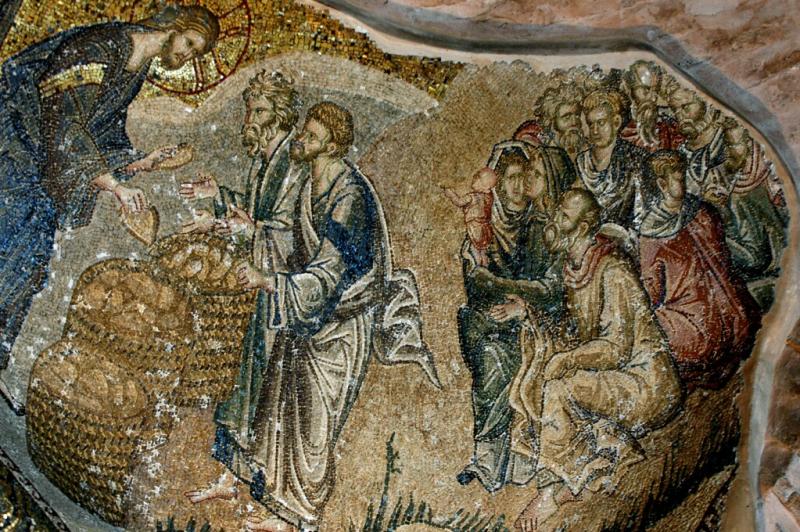

Чудо умножения хлебов (Мф. 14:14–21). Мозаика монастыря в Хоре в Константинополе. В 1511 году был превращен в мечеть Карие. С 1948 по 2020 года это был музей Хора, в 2020 году вновь сделан мечетью.

Приведу на эту тему свою переписку с одним иереем.

Дорогой отец N!

Вы говорите, что в переводе "Отче наш" с греческого на русский язык

сделан неправильный перевод: правильно не "хлеб насущный", а - "хлеб

НАДсущный", т.е. Небесный, для души.

Мне такое толкование и ранее встречалось у некоторых Святых Отцев.

Разумеется, НАДсущный хлеб важнее насущного, и эти слова молитвы можно

так понимать прообразовательно. Но разве обязательно отвергать тут и

буквальный смысл прошения: почему бы нам не молиться и о земном "хлебе

насущном", то есть о необходимом для жизни пропитании?Посмотрел эту молитву на других языках - и везде просто "насущный" в

смысле ежедневный. Например:

Немецкий: Unser tägliches Brot gib uns heute.

Французский: donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien (иногда essentiel).

Английский: Give us this day our daily bread.

Латынь: Panem nostrum quotidiānum da nobis hodie.Греческий тоже: τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

(В греч.-рус. словаре 1899 г.: ἐπιούσιον = "насущный" и рядом

однокорневое слово "следующий день".)В русском языке оба варианта звучат близко друг к другу по

произношению, и потому можно было бы допустить орфографическую ошибку.

Но в других языках такой схожести звучания двух разных терминов нет.

То есть во всех текстах, включая греческий в этом случае нет понятия

НАДсущный, так что русский перевод, похоже, правильный.Да и по смыслу молитвы в предыдущих ее словах уже упоминаются Небеса,

зачем дополнительно было бы еще и хлеб упоминать как Небесный и понимать

его только так?Разве христиане не вправе просить Бога и о помощи в своих земных

заботах, в том числе о хлебе насущном? Ведь существуют молитвы об

урожае, о дожде, о здоровье скота, об успехе в начинаемом деле, об

избавлении от земных бед. Тем более что последующие слова в "Отче наш"

тоже скорее являются просьбами о наших земных проблемах: об оставлении

должникам нашим и об избавлении от козней лукавого.Свт. Феофан Затворник так и пишет в своем толковании этой молитвы: «С

четвертого прошения начинается поворот молитвы: то все были прошения о

внутреннем строе духовной жизни, которая зарождаясь под действием

Страха Божия, и воодушевляясь надеждою царства небесного, течет путем

заповедей Божиих; теперь пойдут прошения о неизбежных соприкосновенностях сей жизни...».... Я старался вдуматься в смысл этой молитвы, помня Ваше замечание. Тем

более, что в Законе Божием прот. Слободского слово насущный тоже

трактуется как – "необходимый для существования... на нынешний день".Ответ о. N.:

Я сейчас совсем не готов вникать в такие воистину высокие темы, но попробую всё-таки вкратце ответить, считая своим долгом внести уточнение в то, что мною было в своё время озвучено...Святоотеческая традиция многозначных толкований этой главной молитвы делает акцент и на эсхатологических смыслах слов, что было особенно актуально для первых христиан. Отсюда «хлеб насущный», наряду со смыслом «пища, повседневная необходимость», - это прежде всего «над-сущный» (supersubstancialis) Хлеб Небесного Царства, т.е. Самого Христа. Существует глубочайшее толкование на Молитву Господню св. прп. Максима Исповедника. В традициях Александрийской богословской школы прп. Максим раскрывает многозначность поименованных в Молитве предметов, давая прежде символическое, «небесное» толкование, а затем прямое, более обыденное, «земное». «Хлеб насущный» - Сам Христосъ, хлеб причастия будущей жизни и лишь потом - «повседневный», необходимый для земной жизни, который Господь подаёт даже тем, кто его (хлеб) не просит.

Прп. Максим подчёркивает: Молитва Господня не имеет единственного истинного смысла, по отношению к которому остальные будут ложными. Цитирую: «Слово становится всем, соразмерно нам, насыщающимся добродетелью и мудростью, и воплощается различным образом, как только Оно Само ведает, ради каждого из спасаемых».

Видимо, и применять толкование Молитвы Господней нужно по собственной насущной надобности - отсюда и предпочтения, которые избирает для себя каждый христианин, в бесконечной смысловой глубине этой дивной молитвы. Поймите меня правильно - я не отвергаю всего того, что вы излагаете в своём письме. У затронутой темы огромное множество граней и охватить их не представляется возможным в пределах товарного ума, который часто зрит неправо. Это я о себе. И лишь хочу одного - больше полагаться на подлинную мудрость святых отцов, чем водиться своим лжеименным разумом, от чего да убережёт всех нас Господь!

Испрашивая молитв остаюсь Ваш благопожелатель

о. N.

Итак, в этой преписке мы пришли, мне кажется, к верному уточнению. В заключение несколько суждений святых Отцев Церкви, в которых преобладает понимание "хлеба насущного" как духовного, но и как земного хлеба для пропитания не отвергается категорически, тем самым допускается сочетание того и другого.

М.В. Назаров, 2025 г.

Толкования свв. Отцев на молитву «Отче наш»

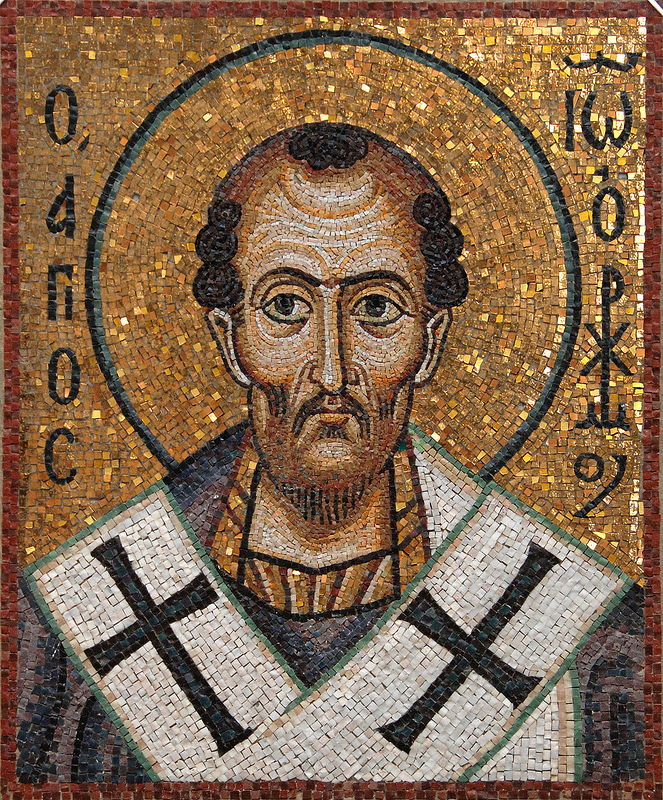

Свт. Иоанн Златоуст:

«хлеб наш насущный дай нам на сей день»...

Мы просим о насущном хлебе. Хлеб же для души есть слово Божие, как сказал некто из святых: «открывай уста свои для слова Божия» (Прит. 31:8). Поэтому хорошо вспоминать о Боге чаще, чем дышать.

Св. Макарий Нотара:

Хлеб называется насущным в трех смыслах. И дабы знать нам, когда мы молимся, какой хлеб просим мы у Бога и Отца нашего, рассмотрим значение каждого из сих смыслов.

Во-первых, хлебом насущным мы называем обычный хлеб, телесную пищу, смешивающуюся с телесной сущностью, дабы росло и укреплялось тело наше, и дабы не умереть ему от голода.

Послушаем же апостола Павла, говорящего: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть дьявольскую, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей и ведут их в бедствие и пагубу».

Второй смысл: хлеб насущный есть Слово Божие, как свидетельствует Святое Писание:

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Третий смысл: насущный хлеб есть Тело и Кровь Господни, настолько же отличное от Слова Божиего, насколько солнце от его лучей. В Таинстве Божественной Евхаристии Весь Богочеловек, как солнце, вступает, соединяется и становится одним целым со всем человеком. Он освещает, просветляет и освящает все душевные и телесные силы и чувства человека и ведет его из тлена к нетлению. И именно потому, главным образом, мы называем хлебом насущным Святое Причащение Пречистого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, ибо оно поддерживает и сдерживает сущность души и укрепляет ее на выполнение заповедей Владыки Христа и на любую другую добродетель. И это есть подлинная пища и души, и тела, ибо и Господь наш говорит: «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие».

Если же кто-либо сомневается в том, что хлебом насущным называется именно Тело Господа нашего, пусть он послушает, что говорят об этом святые учителя нашей Церкви. И прежде всего светоч Нисский, Божественный Григорий, говорящий: «Если приходит в себя грешник, подобно блудному сыну из притчи, если возжелает он Божественной пищи Отца своего, если вернется он на Его богатую трапезу, то он насладится сей трапезой, где в изобилии есть хлеб насущный, питающий работников Господних. Работники же суть те, кто работают и трудятся в винограднике Его, в надежде получить плату в Царствии Небесном».

Святой же Исидор Пелусиотский говорит: «Молитва, которой научил нас Господь, не содержит ничего земного, но все ее содержание небесное и нацелено на пользу душевную, даже того, что кажется в душе малым и незначительным. Многие мудрые люди считают, что Господь хочет сей молитвой научить нас значению Божественного Слова и хлеба, питающего бестелесную душу, и непостижимым образом приходящего и соединяющего с ее сущностью. И потому хлеб был назван и насущным, ибо сама идея сущности более подходит душе, нежели телу».

Святой Кирилл Иерусалимский также говорит: «Хлеб обыкновенный не есть насущный, а сей святый хлеб (Тело и Кровь Господа) есть насущный. И называется насущным, ибо сообщается всему твоему составу души и тела».

Святой Максим Исповедник говорит: «Если мы придерживаемся в жизни слов молитвы Господней, то примем же, как хлеб насущный, как жизненную пищу для душ наших, но и для сохранения всего, что даровано нам Господом, Сына и Слово Божие, ибо Он сказал:

«Я есмь хлеб, сшедший с небес» и дающий жизнь миру. И сие происходит в душе каждого, принимающего Причастие, согласно праведности, и знанию, и мудрости, которыми он обладает».

Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Этот хлеб есть начаток будущего хлеба, который есть хлеб насущный. Ибо слово насущный означает или хлеб будущий, т. е. будущего века, или хлеб, вкушаемый для сохранения нашего существа. Следовательно, и в том, и в другом смысле Тело Господне одинаково прилично будет называться хлебом насущным».

Вдобавок и святитель Феофилакт присовокупляет, что «Тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном Причащении которого нам должно молиться».

Однако сие не означает, что поскольку Святые Отцы считают Тело Христово хлебом насущным, они не считают обыкновенный хлеб, необходимый для поддержания тела нашего, насущным. Ибо и он есть дар Божий, и никакая пища не считается презренной и предосудительной, согласно Апостолу, если принимается и вкушается с благодарением: «Ничто не предосудительно, если принимается с благодарением»...

Итак, мы поговорили о третьем и последнем смысле насущного хлеба, столь же необходимом и полезном для нас, как и Святое Крещение. И потому необходимо регулярно причащаться Божественных Таинств и принимать со страхом и любовью хлеб насущный, которого просим мы в молитве Господней у небесного Отца нашего, до тех пор, пока длится «днесь».

Это «днесь» имеет три значения:

во-первых, оно может означать «каждый день»;

во-вторых, всю жизнь каждого человека;

и, в-третьих, нынешнюю жизнь «седьмого дня», завершаемого нами.

В будущем веке не будет ни «днесь», ни «завтра», но весь этот век будет одним вечным днем.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

Святой Макарий Нотара. Толкование на молитву «Отче наш»

https://anat-kinari.cerkov.ru/2015/08/08/xleb-nash-nasushhnyj-dazhd-nam-dnes/

Об истории слова "насущный"

Пишет akula_dolly:

Из истории русских слов: Словарь-пособие. М. 1993.

В этот словарь вошло всего несколько десятков слов. Несколько авторов, поделив между собой эти слова, рассказывают об их истории и этимологии. В аннотации говорится, что книга предназначена "для учителей, студентов и учащихся, а также тех, кого интересуют..." - на самом деле, потребности среднего учителя-словесника, а тем более школьника, книга явно превосходит, и рекомендовать ее, думаю, следует прежде всего студентам филологических факультетов. Но и мы можем почитать с интересом - и даже временами с захватывающим.

Из всех историй, составляющих эту книгу, мне больше всего понравился рассказ о слове "насущный", написанный А.А. Пичхадзе. Это поистине удивительное слово, и рассказ о нем захватывает больше любого детектива.

Современный словарь определяет его так:

НАСУЩНЫЙ прил.

Имеющий важное жизненное значение, безусловно необходимый.

Оно достаточно употребительно в современном русском языке, присутствуя и в разговорной речи, и в литературной. Особого оттенка книжности в нем нет, и не все понимают, что это славянизм.

Далее я кратко пересказываю содержание очерка А.А. Пичхадзе.

Это церковнославянское слово было искусственно создано: только и исключительно для перевода молитвы Господней ("Отче наш") - и в течение нескольких веков иначе как при чтении этой молитвы не употреблялось. Текст этой молитвы приводится в двух Евангелиях: от Матфея (6: 9-13) и от Луки (11: 2-4). Эпитетом к слову "хлеб" в обоих случаях стоит греческое прилагательное ’επιούσιος, значение которого не вполне ясно. Кроме этих двух мест Евангелия оно встречается только в одном из фаюмских папирусов, где перечисляются, среди прочих товаров хлеб, горох и солома, а данное прилагательное служит к ним эпитетом.

О значении этого прилагательного можно спорить. Разбирая его морфологический состав тремя разными способами, автор показывает, что его можно понимать как "относящийся к текущему дню", "относящийся к завтрашнему дню" или - "необходимый для существования". Соответственно и отцы Церкви понимали это слово по-разному - либо в сугубо бытовом смысле, просто как "ежедневный", либо как "необходимый для нашей сущности", причем "сущность" понималась в духовном смысле. Толкование св. Василия Великого соединяло оба подхода.

Понятно, что перевод этого места представлял трудности. Как именно перевели его первоучители славянства свв. Кирилл и Мефодий, мы не знаем, поскольку в разных списках Евангелий мы видим разные варианты перевода - хлѣбъ нашь надьневьны, хлѣбъ нашь наставъшаго дне - но в некоторых и хлѣбъ нашь насущтны - и есть основания считать, что именно этот вариант связан с Кириллом и Мефодием, а первые идут от западных миссионеров. Постепенно именно это последнее чтение утвердилось.

Впоследствии слово "насущный" заняло прочные позиции в русском языке, доказав, что выбрано было очень удачно. Оно именно, как в толковании Василия Великого, соединяет в себе оба смысла - повседневно-обыденный и сущностно-духовный.

Добавим кое-что к рассказу А. А. Пичхадзе.

Хотя в Евангелиях от Матфея и от Луки при слове "хлеб" стоит одно и то же прилагательное ’επιούσιος, в Вульгате мы видим два разных варианта перевода. Лк 11:3 читается там "panem nostrum cotidianum da nobis cotidie" - "хлеб наш ежедневный дай нам каждый день ", а Мф 6: 11 - "panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie" - что можно попытаться перевести "хлеб наш над-сущностный дай нам сегодня". Ни английская Библия короля Иакова, где в обоих случаях стоит "our daily bread", ни немецкая Библия Мартина Лютера, где тоже в обоих случаях сказано "unser täglich Brot" этому разнобою не последовали.

Мне кажется, хотя тут следовало бы попросить подтверждения у специалистов, что это supersubstantialem принадлежит не св. Иерониму, а внесено в текст позднейшими богословами, являя плод их нового толкования греческого прилагательного и соответственно переосмысления священного текста...

https://akula-dolly.livejournal.com/214367.html

+ + +

Размышления И.И. Сикорского о Молитве Господней:

... Можно также предположить, что строка Молитвы о «хлебе насущном», затрагивает и наши духовные и интеллектуальные потребности. А они также очень важны для нормального развития человека как личности. Основатель Христианства часто сравнивал духовные желания и нужды человека с голодом и жаждой, а Свои дары с «хлебом» или «водой». Поэтому, хотя относительно материальных нужд Молитва полностью законна, но человек должен сам стремиться к тому, чтобы развиваться и духовно, и умственно. И конечно же он имеет право просить о помощи у Бога там, где уже истощены человеческие возможности...

Как уже было упомянуто, вторая часть Молитвы совершенно отличается и затрагивает насущные нужды и проблемы земной жизни. Предложение о «хлебе нашем насущном» может быть понято как подразумевающее все материальные, интеллектуальные и духовные потребности земной жизни. Просьбы же о «прощении» и «сохранении от искушения» указывают не только на внутреннюю духовную борьбу, но и на то, как в дальнейшем повлияют эти проявления силы воли и страданий на вечную жизнь человека.

В заключение два примера того, что чрезмерое и категорическое "высокодуховное" требование некоторых духовных лиц к своим прихожанам может вызвать у них обратный результат.

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея 6:25:

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды».

Спаситель, доказав выше [в тексте Евангелия], что презрение богатств имеет свои выгоды, и именно, сохраняет самые богатства и доставляет душевную радость, способствует приобретению любомудрия и ограждает благочестие, — теперь доказывает, что заповедь Его и исполнить можно.

Дело лучшего законодательства не в том только состоит, чтобы предписывать полезное, но особенно в том, чтобы сделать его удобоисполнимым. Поэтому Спаситель и присовокупляет: «не заботьтесь для души вашей, что вам есть». Но, может быть, сказали бы: что же, неужели все бросать? Тогда как же будем жить? На эти возражения Спаситель отвечает заранее. Если бы Он с самого начала сказал: «не заботьтесь», то Его заповедь показалась бы тяжкой; но как скоро Он показал вред от сребролюбия, то тем самым уже сделал настоящее увещание Свое удобоприемлемым. Потому теперь не просто сказал: «не заботьтесь», но присоединил к заповеди и причину. После того, как сказал: «не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6:24), — говорит: «посему говорю вам: не заботьтесь», — т. е. по причине великого вреда. Не только попечение о снискании богатства для вас вредно, но даже вредна излишняя заботливость о самонужнейших вещах, поскольку ею подрывается ваше спасение; она удаляет вас от сотворившего, промышляющего и любящего вас Бога. «Посему говорю вам: не заботьтесь»!

Показав величайший вред от пристрастия к богатству, Христос простирает далее Свое повеление. Он не только повелевает презирать богатство, но запрещает печься и о нужной пище, говоря: «не заботьтесь для души вашей, что вам есть». Христос не потому сказал так, будто душа имеет нужду в пище, — она бестелесна, — а применительно к обычному способу выражения у людей. Ведь, хотя душа и не имеет нужды в пище, но не может пребывать в теле, если оно не питается. И это наставление Христос не оставляет так, а опять приводит и здесь доказательства, заимствуя их из нашей природы и из других примеров. Из нашей природы: «душа не больше ли пищи, и тело одежды»? Т. е. Тот, Кто дал большее, не даст ли и меньшее? Тот, Кто образовал плоть, имеющую нужду в пище, не даст ли ей пищи? Потому не просто сказал: «не заботьтесь, что есть и во что одеться», но присоединил: «телом и душой», — так как отсюда хотел заимствовать Свои доказательства через сравнение. Далее, Бог однажды даровал душу, и она пребывает всегда одинаковой, а тело возрастает каждодневно. Это-то самое желая показать, т. е. бессмертие души и тленность тела, Спаситель присовокупил далее: «кто из вас может прибавить себе росту хотя бы на один локоть» (Мф 6:27)? Умолчав о душе, как не получающей приращения, Он сказал только о теле, показывая тем, что и тело взращивает не пища, но Божий промысл. Павел, объясняя это другими словами, сказал: «и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий» (1Кор 3:7). Вот как Спаситель убеждал доказательствами, заимствованными из нашей природы!

Источник: Беседы на Евангелие от Матфея.

Толкование на От Матфея 6:25: https://bible.by/fater/40/6/25/

Из статьи: Митр. прот. Василий Бощановскій. Христіанство и соціальный вопросъ

Опытъ показываетъ, какъ иногда самыя благія начинанія среди труждающихся и обремененныхъ вѣка сего не даютъ добрыхъ результатовъ; напротивъ, вызываютъ недовѣріе, подозрѣніе, а то и полное отвращеніе. Въ чемъ дѣло? — За возвышенными наставленіями часто не чувствуется подлинно-христіанской любви, не только влекущей человѣка къ горнему, но и ублажающей горечь его земного существованія. Доведенная до крайности выспренность, соединенная съ презрительнымъ отношеніемъ къ земнымъ условіямъ, уговаривающихъ способна доводить до лицемѣрія и сердечной жестокости, а въ уговариваемыхъ порождаютъ ненависть не только къ лицемѣрамъ, но и къ той истинѣ, которую они проповѣдуютъ.

Можетъ ли человѣкъ — образъ Божій, стремящійся во всемъ уподобиться своему Небесному Отцу — небрежно, отрицательно относиться къ тому, что служитъ къ матеріальному благополучію ближняго, что питаетъ, грѣетъ и одѣваетъ его? Врядъ ли. Иначе онъ услышитъ апостольскій осуждающій его голосъ: «что пользы, братія моя, »если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ? Можетъ.ли эта вѣра спасти его?»

Если братъ, или сестра наги и не имѣютъ дневного пропитанія, а кто нибудь изъ васъ скажетъ имъ: «идите съ миромъ, грѣйтесь и питайтесь», но не дастъ имъ потребнаго для тѣла: что пользы? Такъ и вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва сама по себѣ» (Іак. 2, 14–17). Да и Христосъ такое отношеніе къ ближнему-брату не одобряетъ. «Просящему у тебя дай, и отъ хотящаго у тебя занять не отвращайся» (Матѳ. 5, 42), звучитъ точно и опредѣленно Его Божественный голосъ. А рѣчь Его о страшномъ Судѣ! Она вся — осужденіе нашего безразличія, холодности, невниманія къ жизненнымъ потребностямъ нашего брата-ближняго.

Христіанство, какъ мы сказали уже выше, есть живая жизнь, выявляющая любовь къ Богу и къ ближнему; притомъ, любовь не платоническую только, не словомъ, а дѣломъ и истиною. Можетъ ли поэтому подлинный носитель христіанскаго духа, человѣкъ христіанской жизни, быть слѣпымъ, глухимъ и нечувствительнымъ къ страданіямъ и недостатку своего ближняго, брата, будь они матеріальнаго или духовнаго свойства? Конечно, нѣтъ.

Тутъ нельзя отговариваться лукавымъ заявленіемъ, что любовь христіанская имѣетъ въ виду только то, что служитъ къ вѣчному спасенію человѣка; что забота о матеріальномъ и соціальномъ устроеніи отвлекаетъ человѣка отъ главнаго, первостепеннаго, отъ того, что, по словамъ Христа Спасителя, есть «едино на потребу»...

Соединеніе въ человѣкѣ духа и тѣла, по христіанскому ученію, не случайное, временное, механическое, а внутренне-органическое, вѣчное. Какъ преображенный духъ не можетъ оставаться пассивнымъ по отношенію къ облекающему его тѣлу, такъ и подлинно христіанское общество не можетъ быть равнодушнымъ къ соціальной жизни человѣка.

Я разумѣю прежде всего фактъ двукратнаго насыщенія Христомъ Своихъ слушателей хлѣбомъ и рыбою; первый разъ пяти тысячъ человѣкъ; второй — четырехъ тысячъ; потомъ постоянную заботу апостоловъ о матеріальномъ обезпеченіи вѣрующихъ и, наконецъ, живой примѣръ соціальной жизни первой іерусалимской христіанской общины.

Христосъ дважды чудеснымъ образомъ напиталъ своихъ слушателей. Если Христосъ считалъ необходимымъ имѣть заботу о тѣлесномъ насыщеніи Своихъ слушателей, намъ ли проходить мимо этого вопроса равнодушно съ боязливымъ молчаніемъ?

Старославянское - русское слово "суть" имеет общее значение для всех индо-европейских языков, включая и древне-индийский (santi) и латинский (sunt), и означает истину, правду, верность и является синонимом глагола "быть", то есть существовать. (М. Фасмер.Этимологический словарь русского языка. т.3. с.812). Сущий - одно из имен Божиих. "Отче наш Сущий на небесах... Поэтому и "насущный" является производным от Сущий, который и является источником жизни - "жизни подателю". Безусловно, верующие в разных стесненных и опасных для жизни обстоятельствах могут просить и земных материальных вещей, но едва ли, это подразумевается в главной молитве христиан, оставленной нам самим Спасителем. "Отче наш" читается и перед вкушением пищи, то есть при наличии пищи и хлеба земного просить Бога о даровании его как-то несуразно. Не просят того, что у же на столе или в животе. Потому как всё земное является производным и второстепенным, и поврежденное первородным грехом, без насыщения духовным и небесным хлебом, никакой пользы для спасения христианина произвести не может, и эта истина многократно повторяется на разные лады в Евангелии и посланиях апостолов.

Здесь мне представляется такое же смешение смыслов как и в известных словах апостола о истинных властях. "Сущие власти от Бога установлены". Обывательское поверхностное толкование переводит "сущие" как "нынешние, современные", то есть любые власти, сами себя такими установившие, безотносительно их духовной сущности и образа действия. А на самом деле "сущие" означает "истинные, подлинные, правильные, верные", которые могут быть установлены только Богом, и Богу же служащие и по Богу же и правящие.

Дорогой А.С., какое "смешение смыслов" ты в этом видишь? Разве многозначность - это "смешение"? Смешение проиходит, когда одно значение ошибочно или намеренно употребляют вместо другого. Чем тебе не нравятся толкования свт. Феофана Затворника и других святых отцов? Даже у Христа две природы - Божественная и человеческая, а ты, сугубый молитвенник, хочешь, чтобы люди стали безплотными ангелами? И причем тут "Сущие власти от Бога установлены"? - вот тут как раз у тебя смешение смыслов: "насущный" и "Сущий" не одно и тоже (посмотри у Фасмера, так же и значение слова "суть").

Упоминаемый тобою словарь Фасмера дает слову "насущный" следующее толкование:

насу́щный

Заимств. из цслав.; ср. ст.-слав. насѫштьнъ ἐπιούσιος, которое калькирует греч. ἐπιούσιος, собственно: ἐπὶ οὖσαν ἡμέραν "на текущий день", эллинист. ἐπιούσια мн. "diaria, дневной рацион"; см. Бласс–Дебруннер 59; Дебруннер, "Glotta", 20, 252; Бодуэн де Куртенэ, KSchlBeitr. 6, 208, где приводится также польск. powszedni "ежедневный, насущный" из лат. quotidiānus.

Источник: https://gufo.me/dict/vasmer/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9

МВН. Согласен, что здесь не смешение, а многозначность смыслов. "не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих", то есть смысла два, но разных по значению, духовный смысл выше и на первом месте.

Но не согласен, что "насущный" в молитве означает "дневной рацион", "на текущий день", так как следуют дальше слова "даждь нам днесь", то есть "дай нам на сегодняшний, текущий день". "Насущный" означает в данном контексте " жизненно необходимый", а иначе получается тавтология.

Тавтология - это стилистическая ошибка, которая заключается в ненужном повторении одного и того же значения в одном предложении или тексте. В молитве "Отче наш" нет тавтологии. Согласен: "насущный" означает в данном контексте " жизненно необходимый", но ведь и хлеб как пища жизненно необходимый.

Упомянутый вами Леоничев не только ВЗ отрицает, но и Христа хулит! и он у Пашковского всё ещё "священник"?

https://vk.com/id297156152?w=wall297156152_2407

"АИПРАВДАЧТО... Сегодня вы слышали, что- "Иисус воскрес;"? Нет, но- "Христос воскрес!". И это таки и есть, что вечно воскресает идея об Том, как некий, для всех до времени "такой же как всякий из нас, но втайне Некий Чудесный, убит, но наглядно "умерев", обязательно воскресает. От Осириса до...Коммунизма. Идея о получении сверхъестественных преференций за малый налог от "Всемогущего"- на века. Того- то и называют "Христос-Мессия-Коммунизм".

МВН. Безусловно в молитве Отче наш нет и не может быть тавтологии. Я говорю о разном понимании насущный. Если насущный понимать как "на сегодняшний, текущий день", то тогда "дай нам днесь" будет тавтологией, то есть повторением дважды одного и того же понятия, а если "насущный" означает жизненно необходимый - и духовно и телесно, то тогда тавтологии нет.

Должен заметить, что в молитве Господней можно усмотреть "тавтологию" лишь в том случае, если исходить из обыденного употребления молитвы "Отче наш" перед вкушением пищи. Но, дорогие мои, Господь наш Исусъ Христосъ дал сию молитву ученикам Своимъ отнюдь не только(не столько!) для чтения перед трапезой.

В молитве речь идёт именно о земном хлебе, но в значении "жизненное, необходимое для жизни, пропитание"(каковое, само собой, потребно нам каждый день); оно, пропитание-"хлеб" нам необходимо для благочестивой жизни, а не просто для удовлетворения чисто физиологической потребности: для прощения должников(по примеру Бога, нам самим Прощающего наши безчисленные грехи-долги, и Учащего нас "милости хочу, а не жертвы") и для истинной христианской жизни "во всяком благочестии и чистоте".

Символический смысл данной нам Господомъ молитвы глубок, а значит прост и ясен: да живёте не для того, чтобы есть(=не для собственного телесного удовольствия), но да едите для того, чтобы жить(=жить поистине - значит жить истинно христианской жизнью). Христосъ учит нас просить Бога, чтобы не наша повреждённая воля, но Его Святая Воля совершалась и над нами, и над всею землею, и чтобы Господь избавил нас от лукаваго и его душепагубных опасных искушений.