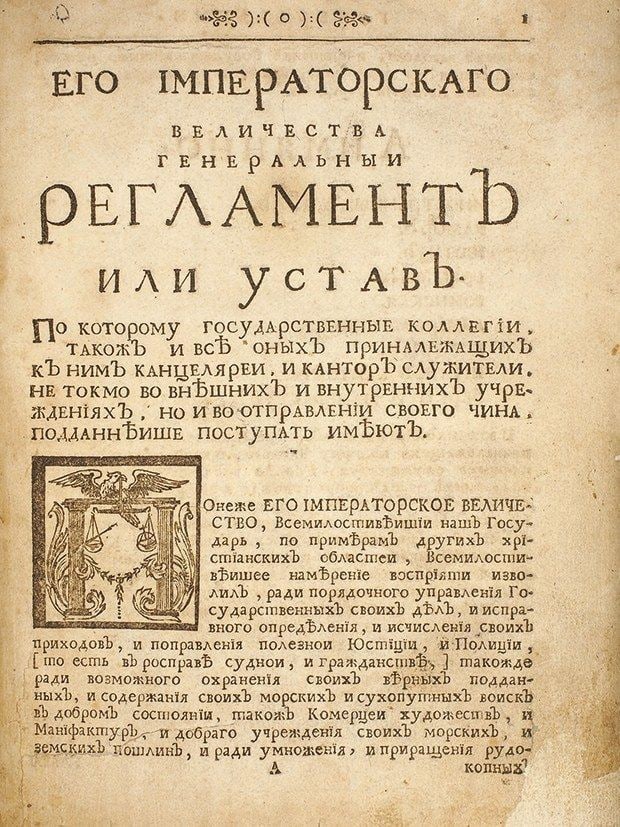

28.2.1720 (13.3. в 2025 г.). ‒ Учреждение Петром I архивной службы: "Генерального регламента".

В этот день Петр I ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Кроме этого, «Генеральный регламент или Устав» определял порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения. Документы коллегий, подлежащие долговременному и вечному хранению, должны были передаваться в один общий архив – архив при коллегии иностранных дел.

В этот день Петр I ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Кроме этого, «Генеральный регламент или Устав» определял порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения. Документы коллегий, подлежащие долговременному и вечному хранению, должны были передаваться в один общий архив – архив при коллегии иностранных дел.

Как хранилище запечатленной в документах истории архивы представляют собой важную часть национальной культуры: ее память. Они помогают историкам лучше разобраться в прошлом, а прошлое важно для понимания судьбы народа и его настоящего места в истории. В дореволюционной России архивы и музеи хранили память о величии православного Третьего Рима, не скрывая и память о национальных катастрофах для вынесения из них должных уроков, во избежание их повторения.

Хранящиеся в российских архивах данные, начиная с древнерусских летописей, лежали в основе знаменитых исторических трудов российских историков XVII-XIX веков, вплоть до начала ХХ века.

В СССР отношение к архивам стало иным. Они перестали быть объективными свидетелями истории страны и политики власти, а постоянно подвергались чисткам и уничтожению нежелательной информации, как это описано в знаменитой антиутопии Дж. Оруэлла "1984" с претензией на онтологическое изменение бытия ‒ такова вся советская историография, реанимируемая ныне в преемственной от СССР РФ.

Советское справочное издание 1923 года писало: «Стоимость годовой продукции учтённых ВСНХ бумажных предприятий за год составила 13.8 млн довоен. руб. В качестве сырья для некоторых предприятий видную роль играли архивы всевозможных учреждений, которые шли на выработку бумаги» (Ф. Пленкин, "Бумажная промышленность" // "Народное хозяйство России за 1921-1922 г. : Статистико-экономический ежегодник", М. : Экономическая жизнь, 1923, с. 471).

Никогда в православной России не скрывали от народа ни данные о реальном состоянии народного хозяйства, об эпидемиях и случавшемся голоде, о бунтах, о военных потерях, ни правительственных ошибок ‒ как это систематически практиковалось в СССР и продолжается сейчас. Открывшиеся было в начале 1990-х важнейшие государствнные архивы по истории СССР в последние десятилетия вновь засекречены до 2044 года (!), в том числе архивы "сакральной ВОВ", которую тем не менее празднуют круглогодично вслепую в режиме нон-стоп.

А уж сколько архивов с документами своих преступлений сожгли и на закате СССР, и в нашу эпоху ресоветизации... Многие страницы советской истории уже не восстановить: они забетонированы и фальсицицированы. Фальсификациями наподобие "подвига 28 панфиловцев" заполнены школьные учебники истории и даже "главный военный храм ВС РФ.

В СССР архивисты отмечали свой профессиональный праздник 1 июня, в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР". Этим же декретом впервые был создан общероссийский орган управления архивным делом — Главное управление архивным делом (ГУАД) или Главархив, ныне это Федеральное архивное агентство России (Росархив). Этот день архивов был поначалу перенят и в РФ.

В СССР архивисты отмечали свой профессиональный праздник 1 июня, в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР". Этим же декретом впервые был создан общероссийский орган управления архивным делом — Главное управление архивным делом (ГУАД) или Главархив, ныне это Федеральное архивное агентство России (Росархив). Этот день архивов был поначалу перенят и в РФ.

5 марта 2003 года (это была 50-я годовщина смерти Сталина) решением коллегии Федеральной архивной службы РФ был установлен День архивов в России: 10 марта якобы в день учреждения Петром I архивной службы. Но это было 28 февраля по юлианскому календарю, по которому жила Россия, и этот день в ХХ и XXI веках приходится на 13 марта. К тому же по логотипу Государственной архивной службы России видно, что свою родословную они ведут от Декрета Совнаркома в 1918 году.

М.Н.

История отечественных архивов у Вас изложена не совсем корректно. Я немного изучал эту тему в ПСТГУ, а также активно искал в архивах материалы по обновленчеству, поэтому тоже выскажусь...

Дело в том, в Российской империи не было всё настолько прекрасно. Особенно в XVIII веке. Тогда господствовало представление, что мы, де, пишем новую, «просвещённую» историю. А всё, что было до Петра I, это мрак и нечто не заслуживающее серьёзного внимания. Таких хранилищ, как ГАРФ, РГАСПИ, РГАЛИ, РГАДА, РГАЭ, РГАКФД и других, не существовало даже в проекте... Документы хранились при ведомствах, и никому даже в голову не приходило их научно описывать. Понятие, что архив – это собрание документальной памяти, в XVIII веке было полностью утрачено. Архив при Петре I – это то, что надо для бесперебойной работы ведомства. Очень многое из нашей древней истории было потеряно именно тогда. Да и сам XVIII век тоже не слишком хорошо (гораздо хуже, чем тот же XIX-й) запечатлён в исторических документах. В этот период у нас не было не только историков-архивистов, но даже и просто историков как учёных; Татищев так и осталось одиночкой, да и качество его работы поныне вызывает вопросы. В XIX-м веке ситуация постепенно менялась к лучшему. Война 1812 года значительно всколыхнула как патриотические чувства, так и интерес к отечественной истории, а её изучение, повторюсь, немыслимо без архивов. Особенно значительным в плане поворота к действительному серьёзному отношению к архивному делу было царствование Николая I. Были проведены две археографические экспедиции, созданы соответствующие комиссии. Эта деятельность продолжилась и впоследствии, правда, не столь быстро как хотелось бы.

Одним из первых, кто всерьёз заговорил о необходимости реорганизации архивного дела как в центре, так и на местах, был управляющий Московского архива Министерства юстиции, историк-архивист Николай Васильевич Калачов (1819–1885). Н. В. Калачов добился прекращения бесконтрольного уничтожения документов. Сумел протолкнуть через госаппарат создание архивной межведомственной комиссии при Министерстве народного просвещения. Запрет уничтожать документы без составления описи дел. Право изымать документы, предназначенные к уничтожению, и составлять из них архивные коллекции. В губерниях были созданы (с 1884 года) губернские учёные архивные комиссии (ГУАК). До революции они были созданы в 41 губернии. Калачов поставил задачу подготовки кадров для работы в архивах. Взял за образец Францию, где существовала Школа Хартий. Открыл в Петербурге Археологический институт, который предполагал двухгодичное повышение квалификации для тех историков, кто уже получил историческое образование. 2 года институт располагался на квартире у Калачова. В 1877 году государство его признало. Архивоведение стало признанной научной дисциплиной. Наконец, в 1907 году был создан и Московский археологический институт. Но здесь замечу, что даже наличие стабильно работающей архивная системы ещё не гарантирует, что в архивы будут пускать всех желающих. Да и отношение к гуманитарным наукам в XIX веке по прежнему оставалось довольно утилитарным. Да и цензуру никто не отменял. До много просто не дошли руки... Так что не так уж всё было замечательно.

С таким трудом налаженный процесс был прерван сначала Первой мировой войной, а затем и революцией. Вообще, надо заметить, что любые крупные конфликты веду к повержению, а нередко и утрате архивов. 1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», который долгое время был основополагающим документом в организации архивного дела в Советской России и СССР. Про советский период очень многое можно написать. Скажу лишь, что главная проблема была связана не с уничтожением архивов, а с их засекречиванием и отсутствием доступа к ним. Так в 1938 году Центральное архивное управление СССР было преобразовано в Главное архивное управление Наркомата внутренних дел СССР (ГАУ НКВД СССР). Лишение архивной системы самостоятельности понизило её статус. Руководство уже не могло самостоятельно ставить вопросы, защищающие интересы своей отрасли в правительстве СССР. Значительным негативным последствием вхождения в систему НКВД было необоснованное засекречивание огромного массива документов, сужение тематики научных исследований, сокращение количества исследователей в читальных залах. При этом ослабла связь архивов с научными учреждениями. Еще одно негативное явление получило распространение в те годы – направление в архивы офицеров-отставников НКВД высокого ранга, не имеющих никакого представления об архивной работе. Однако передача архивной системы в ведение НКВД имело и некоторые положительные моменты. Отлаженный строгий учёт и контроль за сохранностью документов делал практически невозможной их пропажу.

В 1960 году изменилось правовое положение Главного архивного управления СССР, а соответственно, и всей архивной системы в целом. Главархив СССР был выведен из состава МВД СССР и передан в непосредственное ведение Совета министров СССР. В это же время был восстановлен и руководящий орган архивной системы РСФСР: Комитет по делам архивов РСФСР, подчинённый Совету министров РСФСР. В течение 1960-1962 годов во всех союзных республиках архивные органы были переданы из ведения министерств внутренних дел в ведение советов министров республик. Местные архивные учреждения стали подведомственны местным исполкомам Советов. Архивы стали «открываться» для науки. Расширилась тематика исторических исследований, в первую очередь, в исторической области. Резко увеличилось число исследователей в читальных залах архивов. Прекратилась практика «вымарывания» сделанных исследователями выписок из документов. Архивные материалы начинают рассекречиваться, снимается «заговор молчания» с некоторых ранее запретных тем. К работе с архивными материалами стали иногда допускать зарубежных исследователей. Но даже в этот период некоторые «спецы» практически обходились без работы в архивах. Имею в виду тех, кто «трудился» в особо чувствительных для советской идеологии темах. Причина понятна: правда тут была не только лишней, а подчас даже и вредной. К примеру, «научные» атеисты могли выдавали тексты страницами, не ссылаясь либо вообще ни на что, либо ссылаясь исключительно на опубликованные источники, да и то весьма избирательно. Не могу не отметить закрытость архивов для работников Московского Патриархата, даже несмотря на его полную лояльность власти.

1991 год изменил очень многое. С одной стороны, архивы начали открываться. А ранее засекреченное — рассекречиваться. Причём довольно активно. Но при этом начался и довольно сильный бардак. В первую очередь это касается документов, созданных уже после 1991 года. Кто и как их будет хранить? Как государство и, в частности, историки-архивисты о них узнают? А если даже и узнают, то как заставят сдать их на хранение? Не могу не заметить, что полукриминальная экономика, созданная у нас после 1991 года, отнюдь не побуждает владельцев документов хоть как-то придавать их главности. Скорее даже способствует уничтожению документов, как только в них пропадает нужда. Ещё одна серьезная проблема, появившаяся после 1991 года, — это финансирование. Чтобы всё было хорошо и ничего не пропадало, чтобы в досрочном количестве существовали историки-архивисты, нужно финансирование, а также выстроенная и грамотная политика в области архивного дела. Ещё одна проблема, существующая ныне: проблема доступа в частные и ведомственные архивы: что бы ни было написано в законе, частник всегда сам решает, кого к себе пускать, а кого нет. Меня интересует вопрос, а с архивами «осколков» РПЦЗ: где их вообще искать? Интересуется ли ими теперь хоть кто-то? И много ли от них останется, когда к ним наконец-то проснётся научный интерес? Не могу не посетовать, что самый засекреченный архив в России — это архив Московской Патриархии! Засекречен он настолько, что даже неизвестно, где он находится! Яркий пример закрытости частных архивов, причём не только от чужих, но даже и от своих.

Что же касается повторного засекречивания некоторых документов, то это имеет место. Причина тут в своеобразной неосоветской философии. Она заключается в некоем равнодушии к точным (и зачастую нелицеприятным) научно-выверенной картине перед лицом явного тяготения к простым и понятными идеологемам. Увы, но правда как таковая не интересна ни либералам, ни тем, кто воздыхает по Советскому Союзу. Исторические факты и той и другой сторону используются произвольно, часто вне исторического контекста и исключительно для доказательства априорно принятых идеологем. Вполне естественно, что те самые документы, которые в эти идеологемы не вписываются никак, стремятся положить «в долгий ящик». Увы, но к серьёзному обсуждению нашего недавного прошлого готовы немногие. Но всё же засекречены отнюдь не все документы. И даже не большинство. И по сию пору степень открытости и изученности имеющихся архивов беспрецедентна для Российской истории. Так что изучать есть что, и это делать необходимо. И пусть подобное часто не финансируется, пусть моды на точное и достоверное научное знание как-то не наблюдается, я абсолютно убеждён, что наши внешние исследования не напрасны. Так как если Россия сохранится, то будут и те, для кого такое знание будет необходимо.

Уважаемый Алексей, благодарю Вас за дополнение. Тут мне видятся два разных возможных подхода в оценке архивного дела. Что касается дореволюционных оценок, - так ведь, полагаю, тогда и в других странах, и во всем человечестве не было должной системы сбора и хранения документов. Лишь со врменем это появилось, как, например, и развитие системы образования. Но второй подход - уже с соврменными критериями архивного дела к архивам в СССР/РФ. При всей отмеченной Вами организации несомненна идеологическая и цензурная составляющая в этом, тем более засекреченность. Потому что в архивах содержится огромный разоблачительный потенциал против коммунистической системы, начиная с революции, "триумфального шествия советской власти" и всех ее преступлений против народа!

Вот, например, в годы советско-германской войны перед отступлением из занимаемых немцами областей в СССР уничтожали все архивы при невозможности их вывезти. Смоленский (кажется, партийный) архив не успели уничтожить - и он стал ценнейшим источником для западной советологии в исследовании антинародной сущности власти! Известно, что и в постсоветские годы спецслужбы чистили свои архивы, например, уничтожали личные дела заключенных - об этом были разоблачения в СМИ. Тем более сейчас при форсируемой ресоветизации.

Другой пример: мне довелось как-то побеседовать с Коржаковым на одном из мероприятий у Клыкова (мы сидели рядом за ужином), и в ответ на мои расспросы по какой-то его публикации в СМИ в связи с екатеринбургскими останками он признал, что имеются нерассекреченные документы по убийству Царской Семьи.

А т.н. рассекречивания, напримр, по теме ВОВ, часто выражаются в фальсификациях с целью продолжения демонизации немцев. Вот, например, весьма показательная история о якобы планах немцев стереть Ленинград с лица земли: https://rusidea.org/250971689 .

Таковы и многие "доказательства", легшие в основу Нюрнбергских обвинений, - вымысел (навпример в отношщении "еврейского мыла": https://rusidea.org/250949558 ).

Так что сравнивать дореволюционное и советское (продолжающееся ныне) состояние архивного дела нужно не по его формальной организации, а по его цели.